1/ Les entreprises de la construction

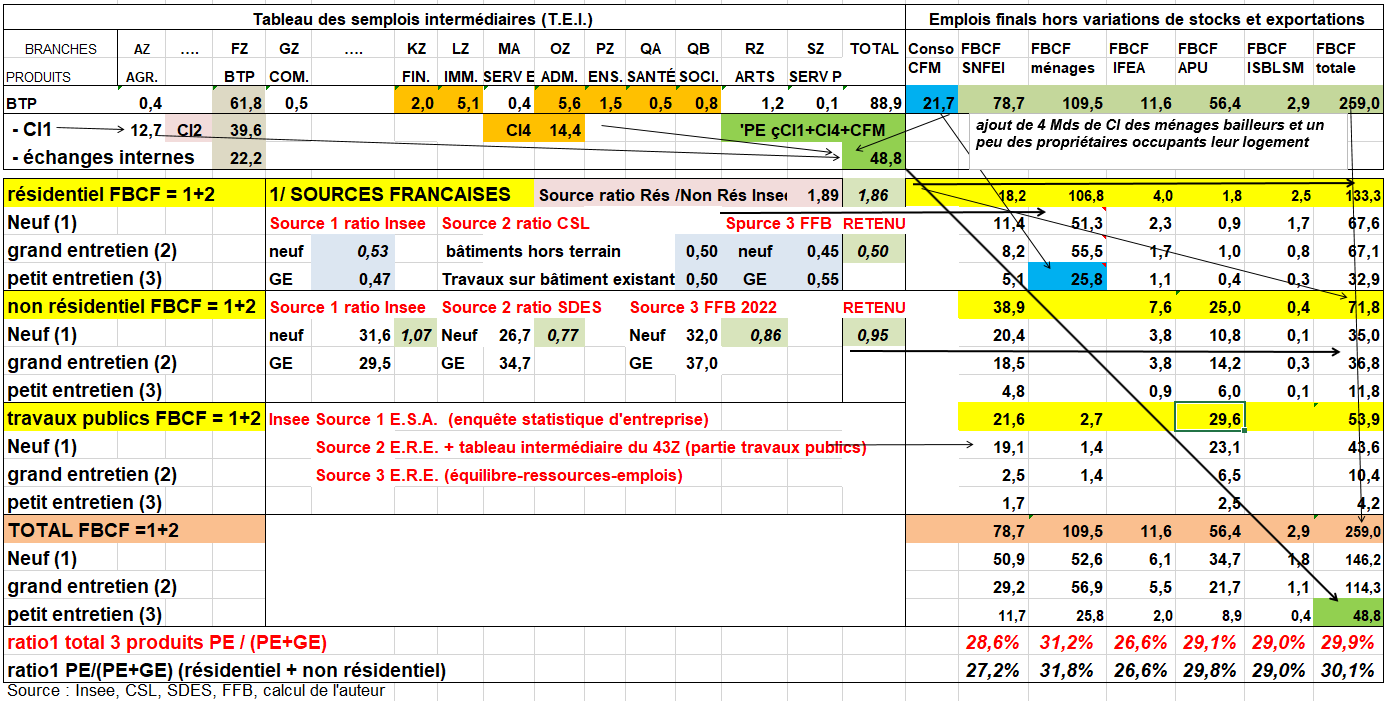

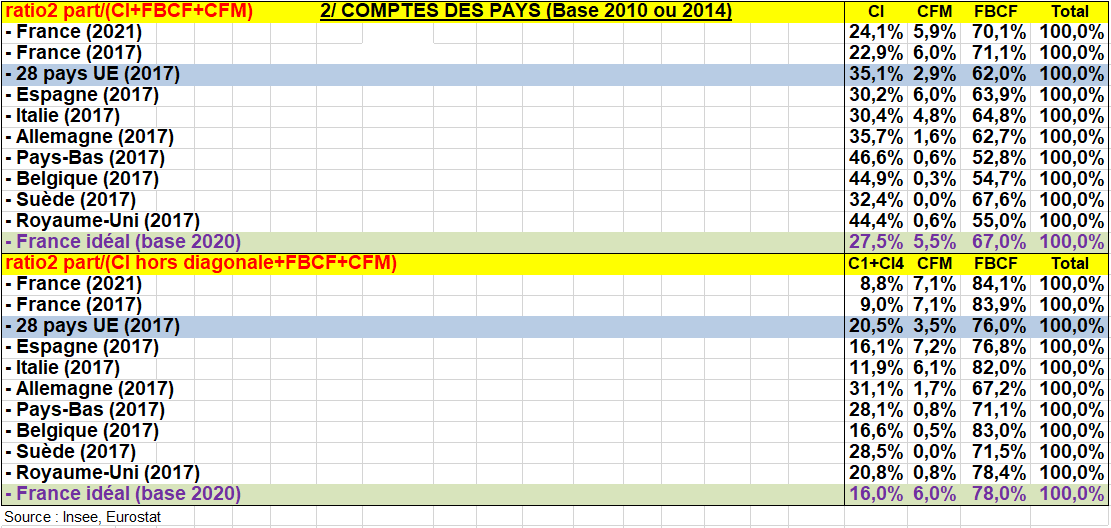

a) Vision du secteur de la construction avec la définition économique des entreprises

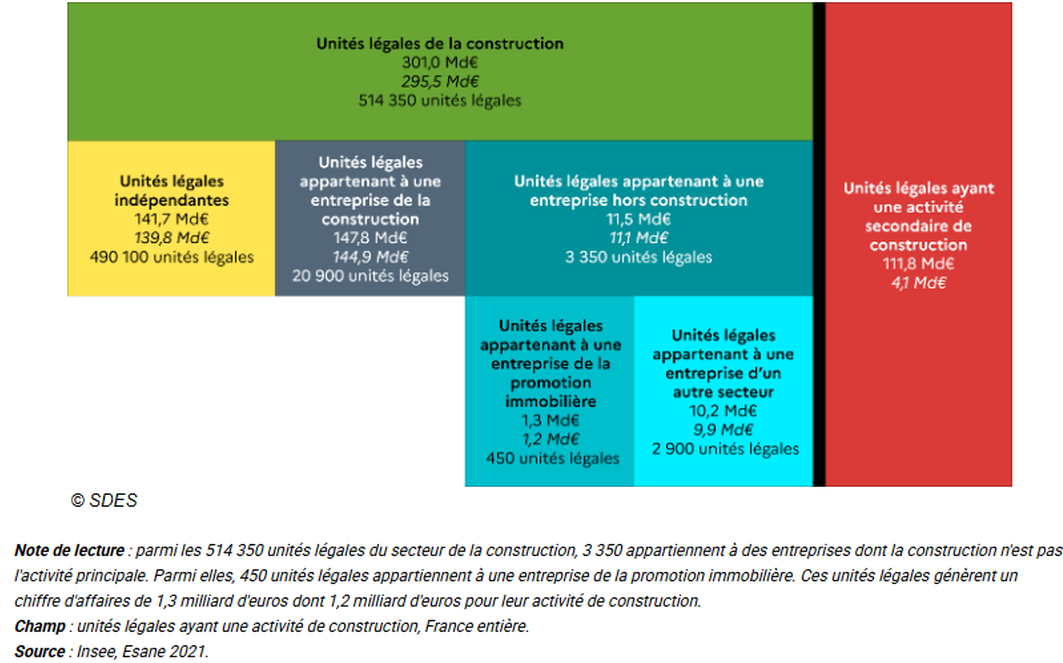

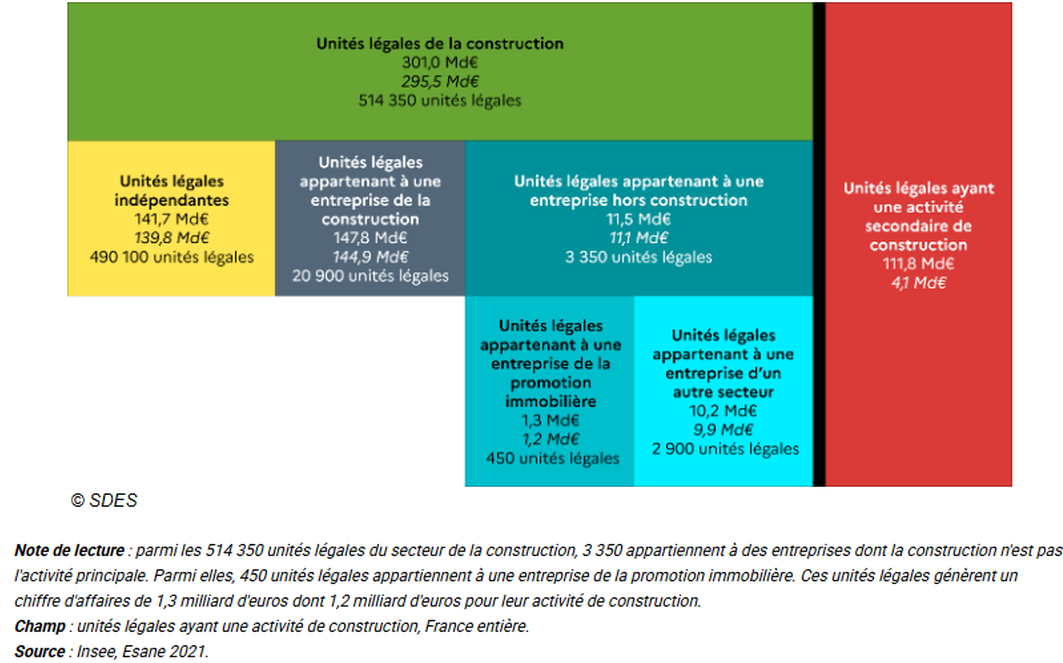

En 2021, on compte en France 514 350 unités légales dont l’activité principale relève de la construction (hors promotion immobilière). Ces unités légales ont un montant total de chiffre d’affaires de 301,0 milliards d’euros, dont 295,5 milliards d’euros sont directement liés à leur activité de construction.

La grande majorité de ces unités légales (95 %) constituent à elles seules une entreprise au sens statistique. Généralement de petite taille, ces unités « indépendantes » totalisent 141,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 4 % de ces unités, soit 20 900 unités légales, sont rattachés à des entreprises plus larges dont l’activité principale est la construction. Elles génèrent 147,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Les 11,5 milliards d’euros restants sont le fruit des 3 350 unités légales de la construction appartenant à des entreprises d’un autre secteur. Les unités légales ayant une activité principale hors construction ne contribuent qu’à 4,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la construction. Au total, le marché de la construction en France s’élève en 2021 à 299,6 milliards d’euros.

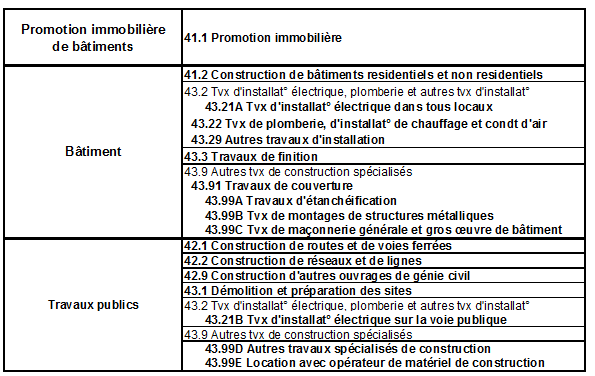

Moins concentré que les travaux publics, le secteur du bâtiment regroupe 94 % des unités légales de la construction et génère 77 % de son chiffre d’affaires. Au sein du bâtiment, les unités légales indépendantes génèrent la moitié du chiffre d’affaires de ce secteur. Dans les travaux publics, le chiffre d’affaires est réalisé, pour près de deux tiers (63 %), par des unités regroupées au sein d’entreprises de travaux publics plus vastes.

Les deux secteurs sont très segmentés : seul 1 % du chiffre d’affaires du bâtiment est réalisé par des unités légales du secteur des travaux publics tandis que 4 % de celui des travaux publics l’est par des unités légales du bâtiment.

Nombre et chiffre d’affaires des unités légales du marché de la construction Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires de la construction (en italique) en milliards d’euros et nombre d’unités légales

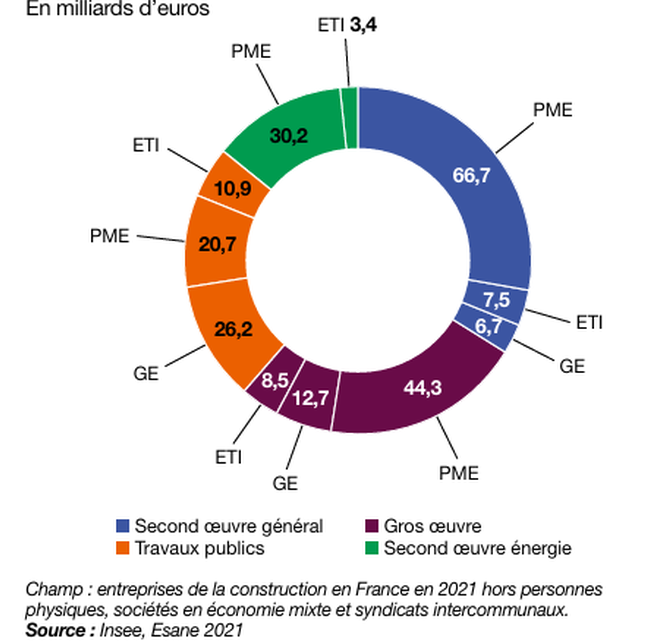

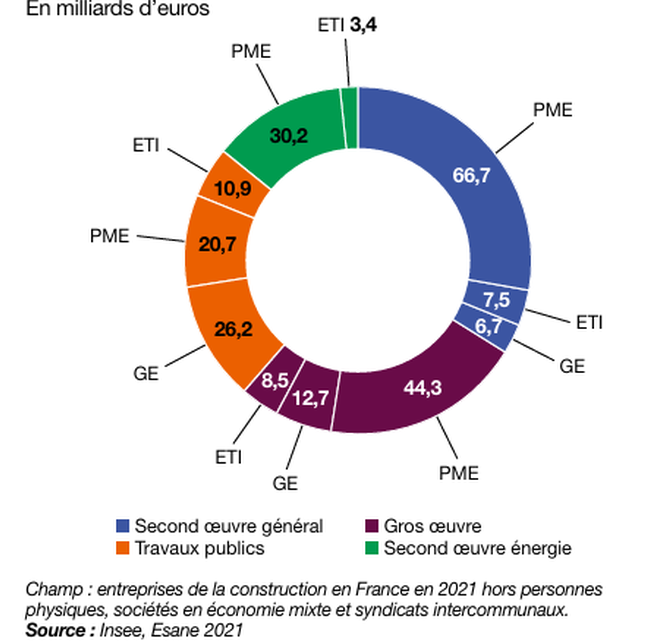

b) Une surreprésentation des PME dans la construction

Le secteur de la construction regroupe les entreprises du bâtiment (gros œuvre et second œuvre) et des travaux publics. Le second œuvre représente près de la moitié du chiffre d’affaires net de la sous-traitance (34,1 % pour le second œuvre général et 14,1 % pour le second œuvre énergie), devant le gros œuvre (27,5 %) et les travaux publics (24,3 %). Le secteur de la construction se caractérise par une structure d’activité peu concentrée : 270 000 petites et moyennes entreprises (PME) réalisent plus des deux tiers du chiffre d’affaires net en 2021 (68,1 % dont 31,6 % pour les très petites entreprises). Elles sont fortement représentées dans le second œuvre (général et énergie) dont elles assurent plus de 80 % du chiffre d’affaires net (graphique suivant). Les 300 entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises (GE) représentent un tiers du chiffre d’affaires net (12,8 % pour les ETI et 19,2 % pour les GE), soit beaucoup moins que dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles et non financiers (deux tiers environ). Ces entreprises sont particulièrement présentes dans les travaux publics où elles assurent 64,1 % du chiffre d’affaires net. Ce secteur représente à lui seul 57,4 % du chiffre d’affaires net des grandes entreprises et 35,9 % de celui des ETI.

Le recours à la sous-traitance est important dans le secteur de la construction. Il représente 19,3 % du chiffre d’affaires de celui-ci, contre 10,7 % dans l’ensemble du secteur marchand non agricole non financier.

Cette part croît avec la taille de l’unité. Dans les travaux publics où elle est en moyenne de 21,7 %, elle s’échelonne de 17,0 % pour les unités légales de moins de 20 salariés à 24,5 % pour celles de plus de 250 salariés. Dans le bâtiment, cette part est de 10,7 % pour les unités légales de moins de 10 salariés et monte jusqu’à 31,0 % pour celles de plus de 250 salariés.

Entre le gros et le second œuvre du bâtiment, la ventilation du chiffre d’affaires selon la taille des unités légales présente des profils relativement similaires. La part de chiffre d’affaires des unités légales de moins de 10 salariés s’élève à 38,0 % dans le gros œuvre et à 45,3 % dans le second œuvre.

La part du chiffre d’affaires sous-traité est en revanche plus élevée dans le gros œuvre. Elle varie de 18,4 % du chiffre d’affaires pour les unités légales de moins de 10 salariés à 46,0 % pour celles de plus de 250 salariés. En comparaison, ces taux sont dans le second œuvre respectivement de 7,0 % et 20,0 %.

Chiffre d’affaires net de la sous-traitance des entreprises de la construction en 2021 selon le sous-secteur et la catégorie d’entreprise En milliards d’euros

c) création de nombreuses filiales de services par les grands groupes de la construction

La très grande majorité des entreprises de la construction n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono‑unité légale. Seulement 3,0 % (14 700 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Celles‑ci englobent au total 59 900 unités légales. Bien que minoritaires en nombre, le poids de ces entreprises est prépondérant : elles emploient 50 % des salariés en ETP et réalisent 53 % de la valeur ajoutée.

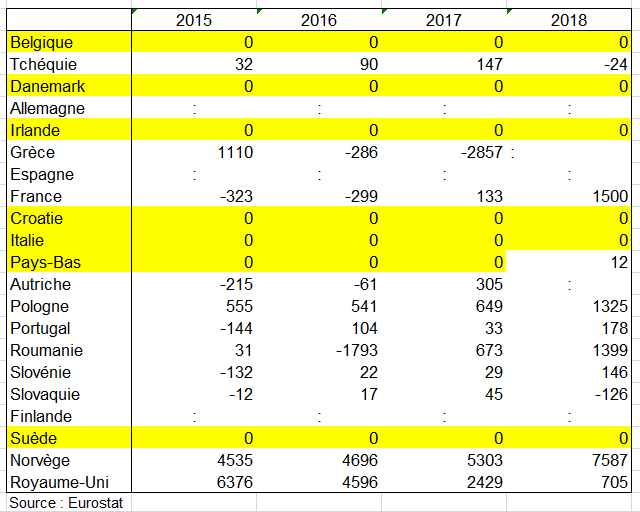

Ainsi le secteur de la construction, s’il est certes constitué de nombreuses PME, est aussi structuré autour de grands groupes franco‑français. Ces derniers se diversifient, par création ou rachat de filiales spécialisées dans des activités tertiaires de haut niveau, afin de répondre notamment aux nouvelles normes environnementales et énergétiques des bâtiments. Le tiers des filiales composant les groupes de la construction exercent une activité relevant du tertiaire (graphique suivant). Dans ces secteurs, les coûts fixes sont élevés et la chaîne de valeur particulièrement longue, les entreprises ont ainsi un intérêt à croître. Cette croissance est souvent externe et se matérialise par un recours accru à la filialisation d’unités légales de l’industrie (matériaux de construction), commerces. et surtout services (sièges sociaux, activités de conseil financier, juridique ou comptable, d’ingénierie, de marketing).

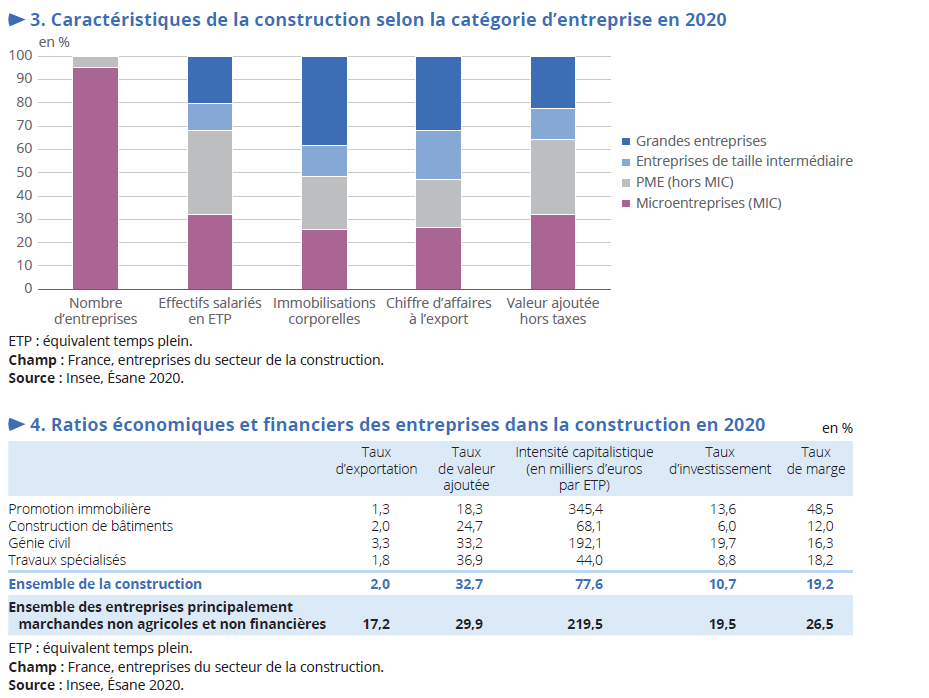

d) Données écomomiques et financières

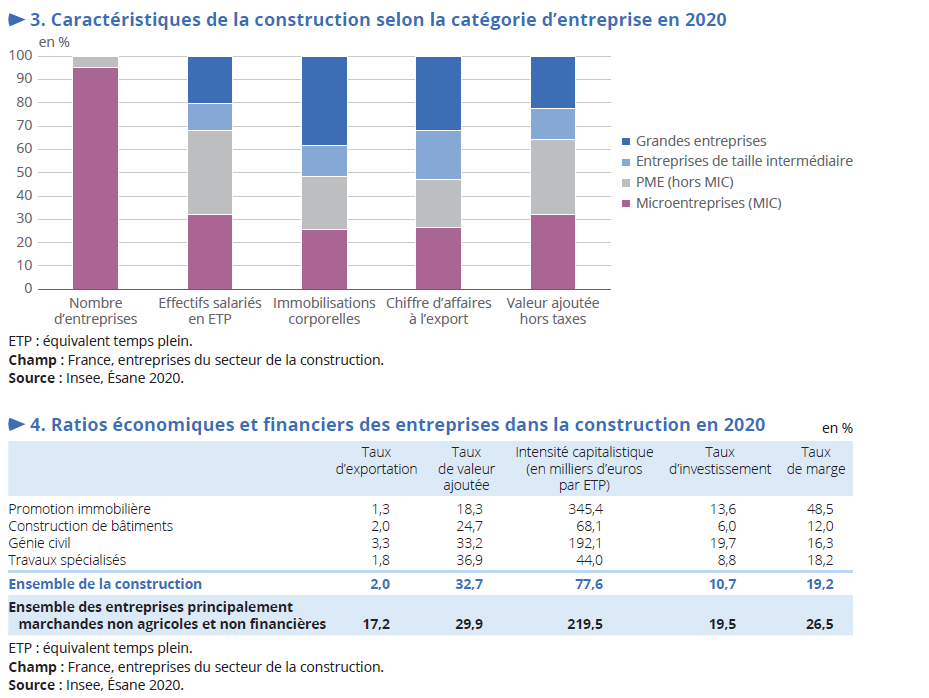

Les données suivantes sont issues des comptes d’entreprises et non des comptes nationaux. L’intensité capitalistique de la construction reste globalement faible : ses immobilisations corporelles (bâtiments, terrains, installations, machines et matériel) s’élèvent à 77 600 euros par salarié (ETP) en 2020, contre 219 500 euros pour l’ensemble des entreprises (graphique suivant). Les travaux spécialisés ont une intensité capitalistique moins forte que la moyenne de l’ensemble de la construction (44 000 euros) ; pour la construction de bâtiments l’intensité capitalistique est proche de la moyenne (68 100 euros) ; par contre elle est beaucoup plus élevée dans le génie civil et la promotion immobilière (192 100 euros et 345 400 euros). Cela s’explique par la nature des travaux réalisés, qui requièrent plus ou moins de moyens de production.

De même, le taux d’investissement et le taux de marge sont plus faibles pour les entreprises de la construction que pour l’ensemble des entreprises (respectivement 11 % contre 20 % et 19 % contre 27 %). Comme pour l’intensité capitalistique, le génie civil affiche un taux d’investissement plus élevé (20 %), et les travaux spécialisés un taux plus faible que l’ensemble de la construction (9%) ; le taux de marge de la promotion immobilière est de loin le plus élevé des quatre sous‑secteurs (49 %).

Principales structures de la construction en 2020

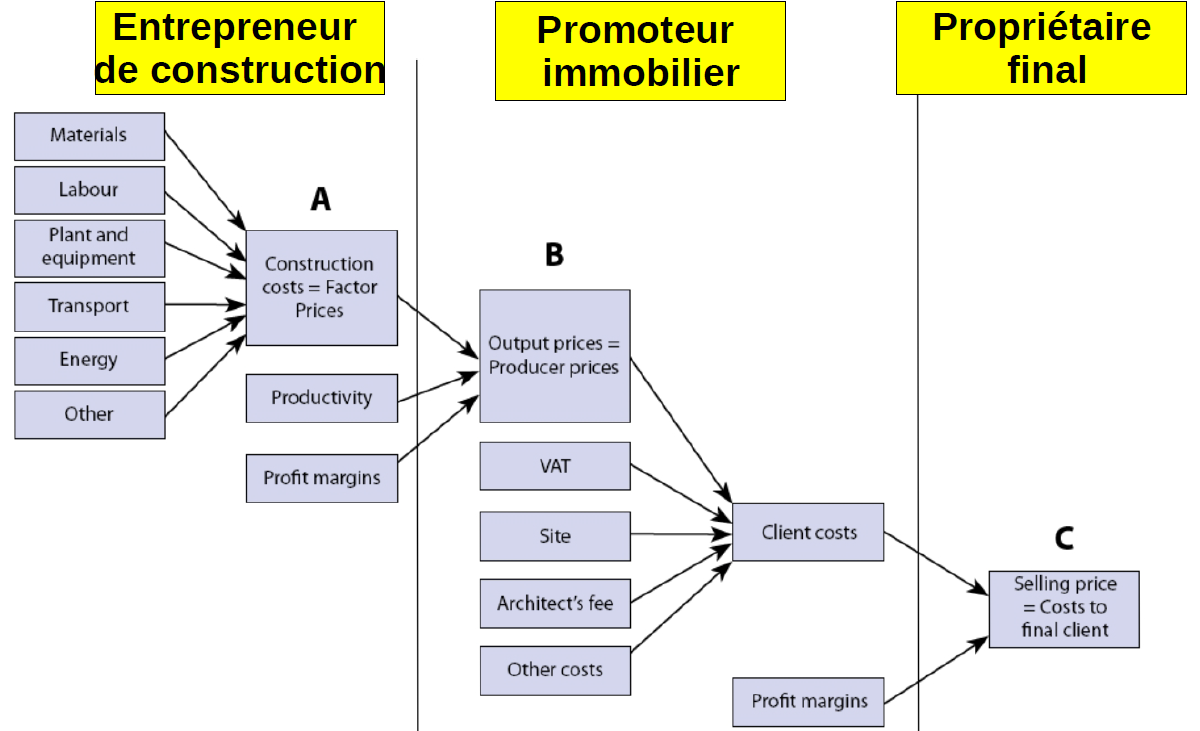

2/ La filière construction

Cette filière met en jeu des intrants industriels dont le bois. Alors que le Bâtiment désigne la construction, l’entretien ou encore la démolition d’édifices, l’activité des Travaux Publics porte sur les infrastructures, c’est-à-dire les routes, les tunnels, les canalisations, et les ouvrages d’art et de génie civil (ponts, barrages, pistes d’aéroport,….). Le Bâtiment et les Travaux Publics sont donc des professions distinctes, mais qui se ressemblent et qui ont des zones de recouvrement.

- le cœur de la filière avec les entreprises du secteur BTP (groupes, PME, artisans) ainsi que les entreprises industrielles qui vivent directement de l’activité des entreprises (matériaux de construction, etc.).

- La division 23 de la NAF (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) juxtapose différentes filières relatives chacune à un même matériau d’origine minérale. D’abord, l’industrie du verre sous toutes ses formes (verre plat, verre creux, fibres, articles techniques, etc.). Puis celle des produits céramiques, carreaux et matériaux en terre cuite. Viennent ensuite les filières du ciment et du plâtre, de la matière première jusqu’aux produits élaborés. Enfin, le travail de la pierre et des autres produits minéraux.

- La Division 71 (Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques) comprend la prestation de services d’architecture, d’ingénierie, d’établissement de plans, d’inspection de bâtiments, d’arpentage et de cartographie. Elle comprend également la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres.

- Le premier cercle extérieur se compose de services liés directement au BTP (négoce, promotion, location de matériels); le deuxième cercle est composé des services marchands connexes dont une partie de l’activité dépend de la construction (banques, transports) ; le troisième cercle est représenté par les administrations.

Mais le concept de filière s’utilise également dans d’autres sens, étroitement articulés avec l’examen des spécificités de tel ou tel secteur d’activité, pour en souligner les originalités, tant en ce qui concerne la réalisation des produits, la formation des prix et le niveau de concentration des acteurs. De ce point de vue, la construction, avec la multiplicité des ouvrages à réaliser, présente des conditions de fonctionnement originales : activité foncière, préalable foncier, rôle social de l’architecture, etc. Ces spécificités conditionnent grandement l’acte de construire.

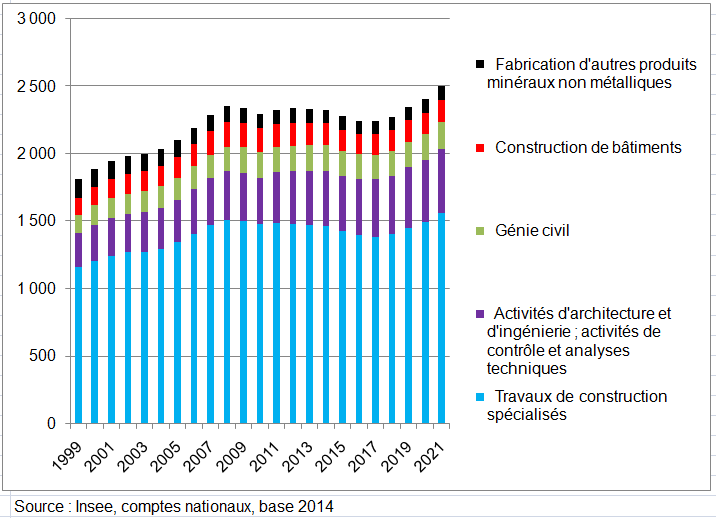

a) L’emploi: trois grandes familles de métier

84 % des recrutements concernent les besoins dans le bâtiment : postes de maçon, couvreur et coffreur, où les candidats manquent. Les chauffagistes, soudeurs et plombiers sont aussi très recherchés.

16% des recrutements concernent les travaux publics : constructeurs en voirie urbaine, conducteurs d’engins, monteurs de réseaux électriques et des réseaux de télécommunications sont des profils prisés. Les besoins concernent aussi les postes d’encadrement : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux.

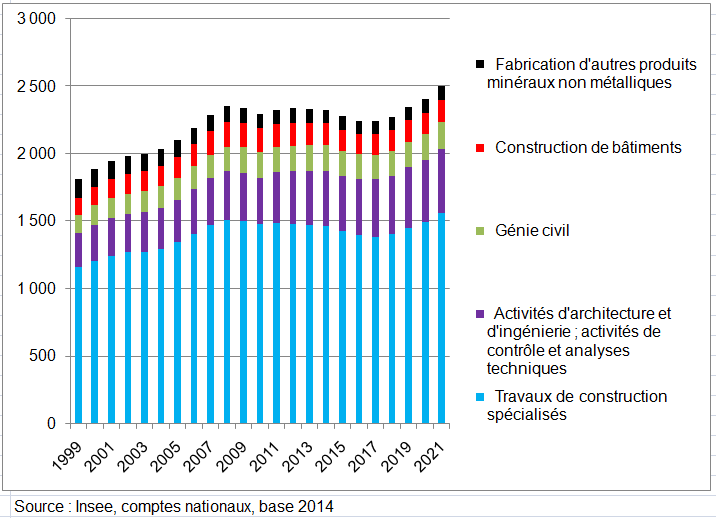

La branche construction (Code NAF, Division CI) comptait en France en 2019 environ 1 795 000 emplois directs et autour de 2 400 000 emplois indirects (liés aux achats par la branche en produits divers), en tout 4 200 000 emplois directs et indirects. Les emplois directs sont en progression (graphique suivant). L’emploi dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques diminue de 138 000 à 101 000 entre 2000 et 2021. mais celui de la branche activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques double presque de 250 000 à 475 000.

Effectifs des branches de la construction et du premier cercle en milliers d’emplois

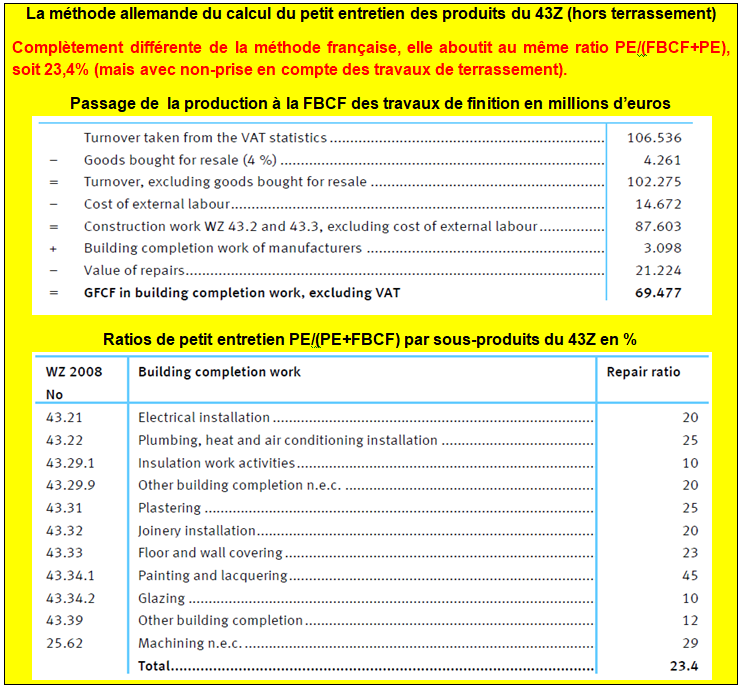

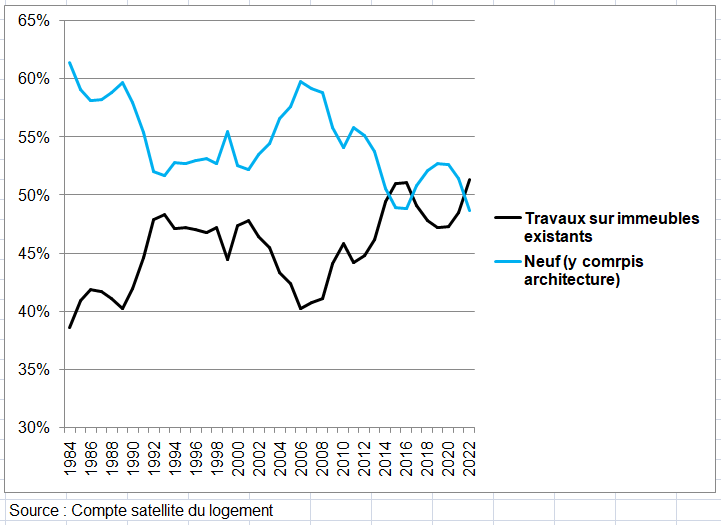

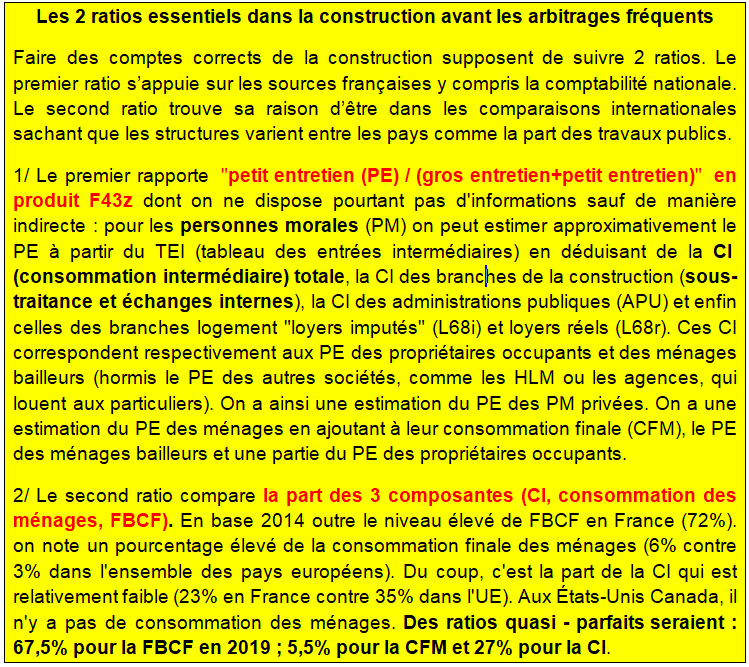

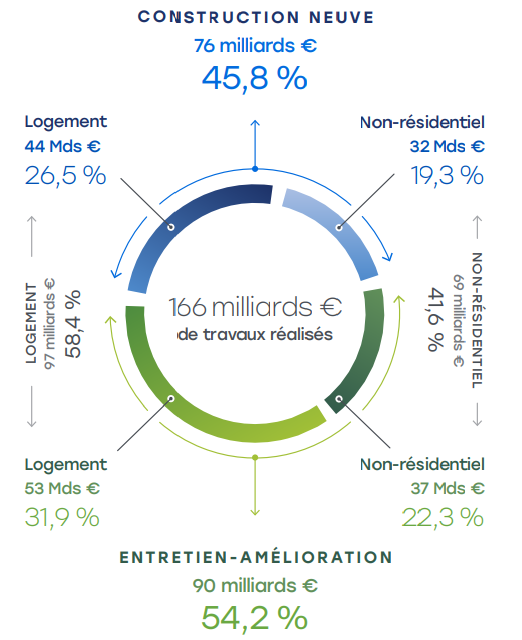

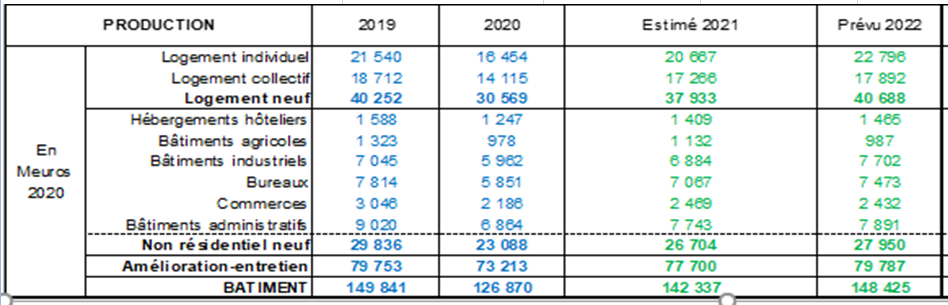

b) Les évolutions du marché de la construction répartition construction neuve /gros entretien

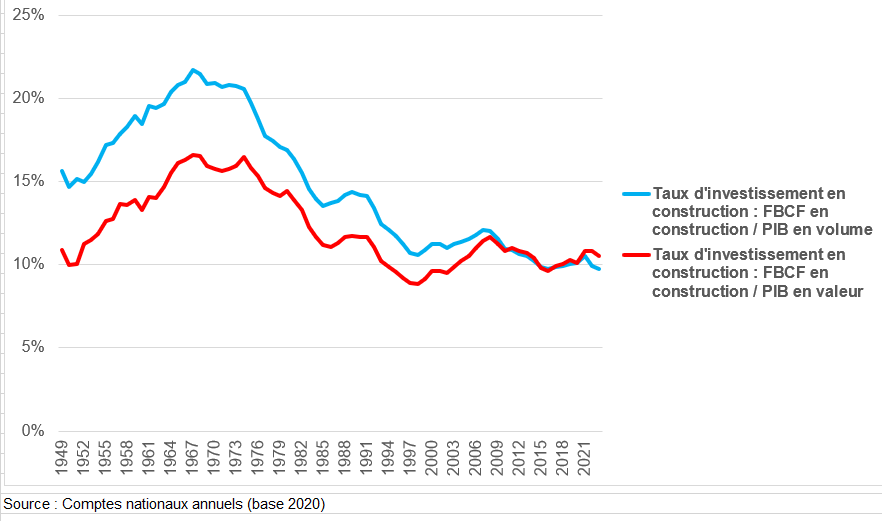

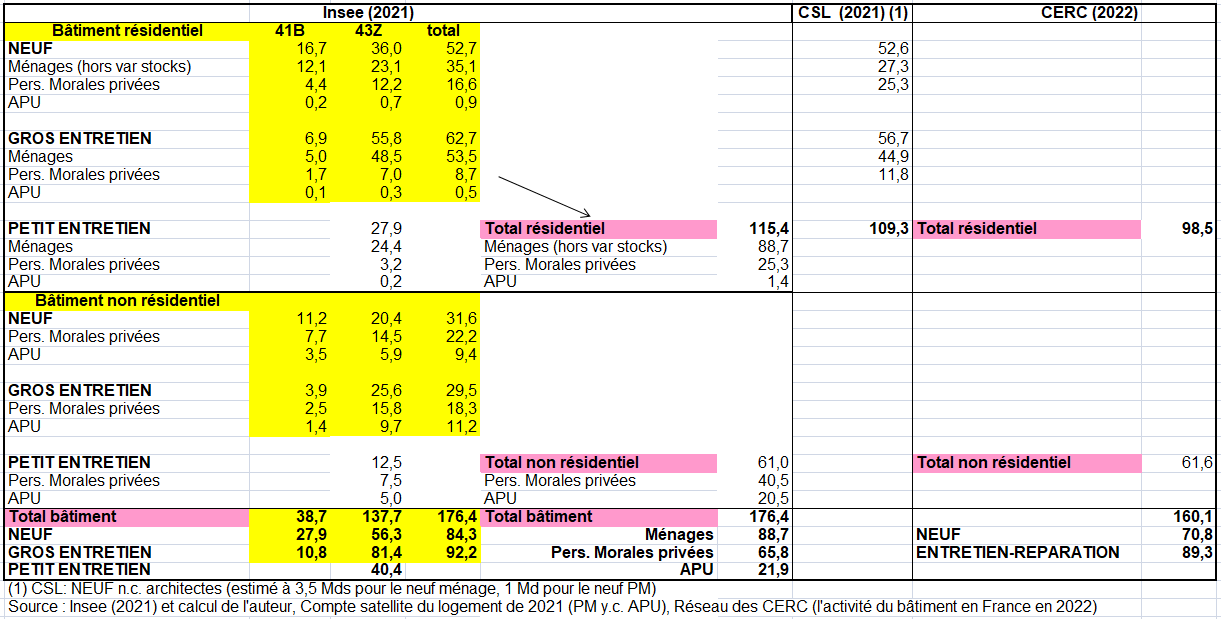

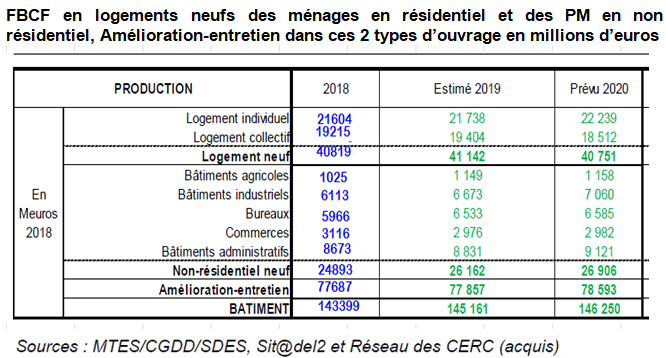

Avec les normes environnementales (objectif zéro artificialisation des sols), la filière va-t-elle s’orienter vers l’entretien réparation au détriment de la construction neuve ? En 2021, celle-ci représentait 45,7% dans la FBCF en résidentiel selon l’Insee (48,1% selon le compte satellite du logement). Pour le non- résidentiel ce pourcentage était de 51,5% selon l’Insee. Ainsi pour l’ensemble de la construction, la part du neuf était de 47,8%. Selon la source CERC.

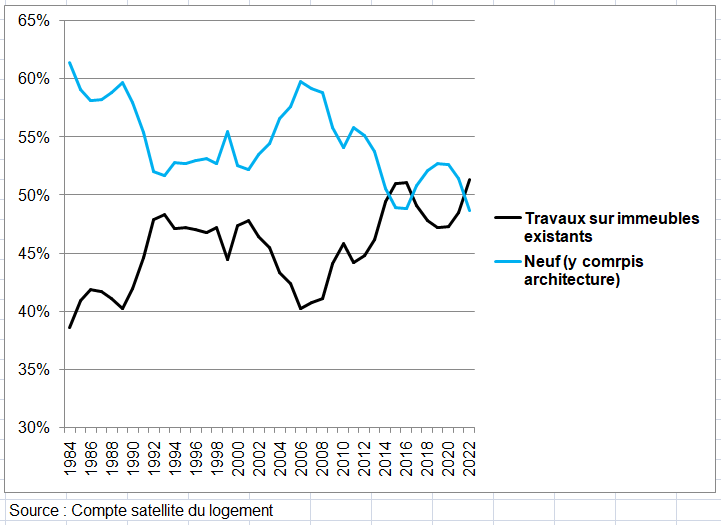

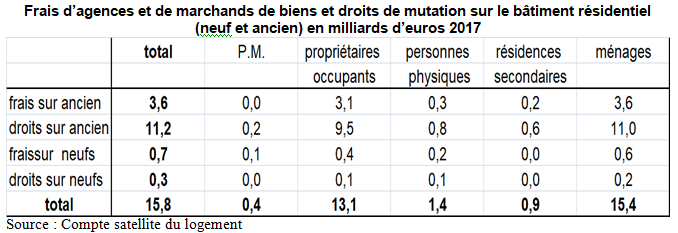

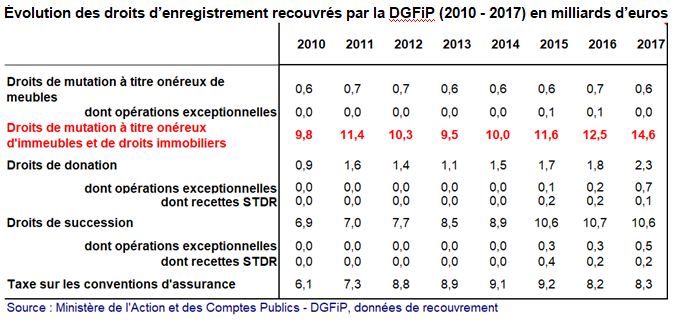

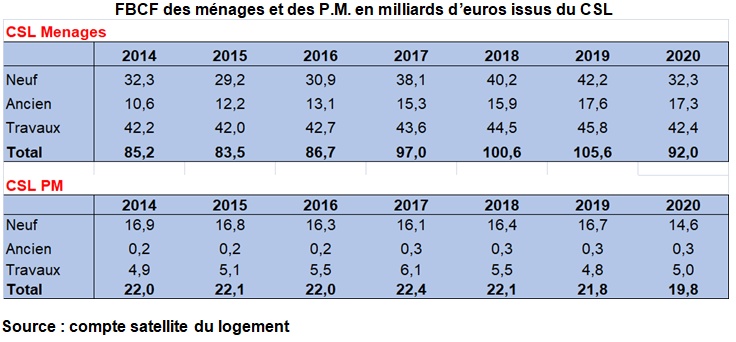

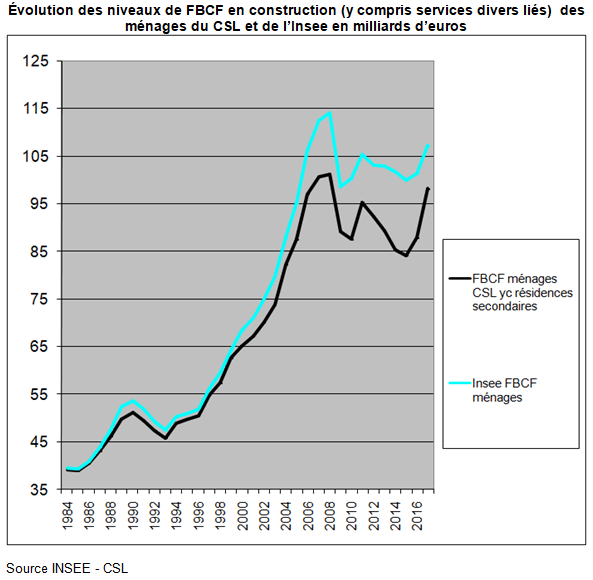

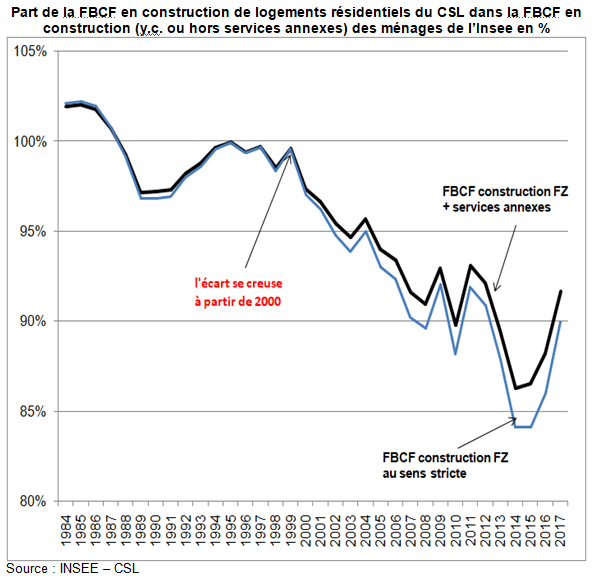

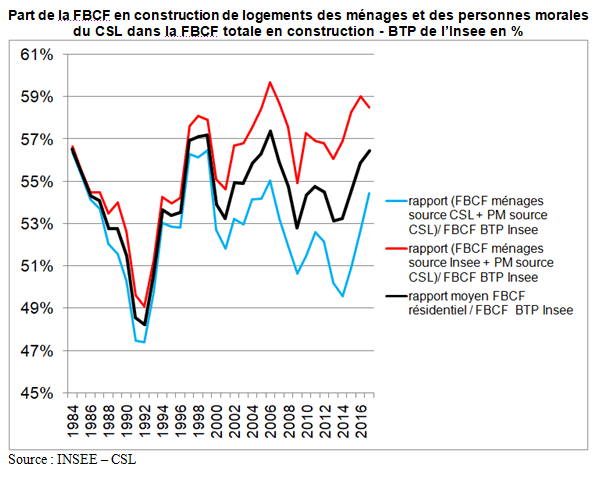

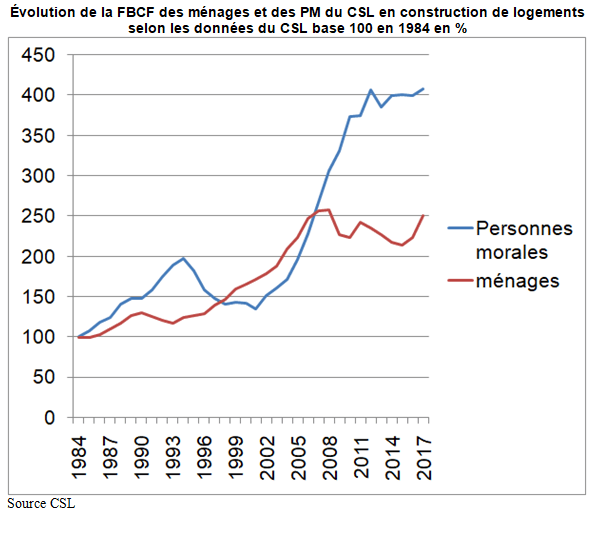

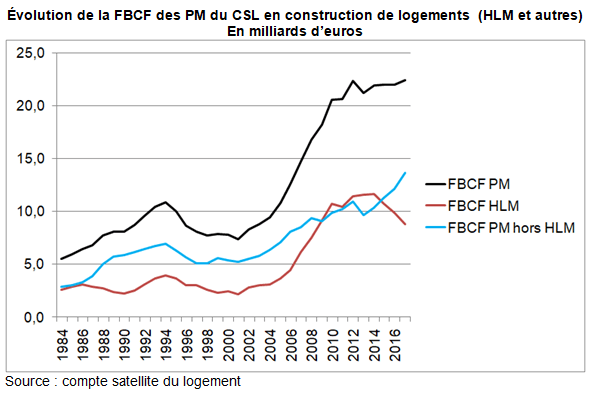

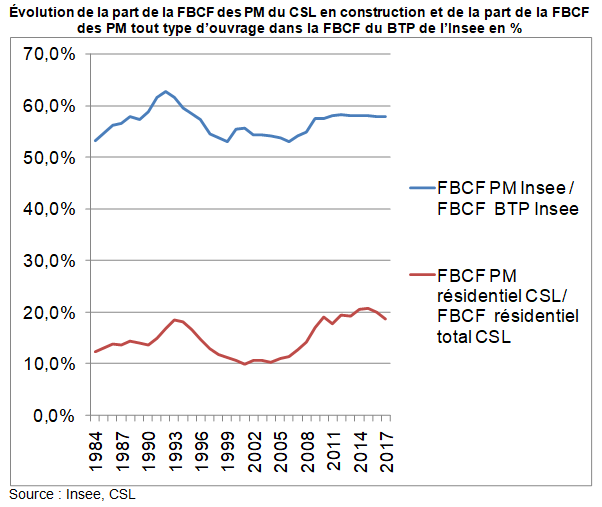

On a vu que le compte satellite du logement propose des séries longues sur la FBCF dans le résidentiel (ménages et personnes morales) : Les frais liés et les droits de mutation sur l’ancien sont inclus dans cette FBCF. Mais ici on n’en tient pas compte. Depuis 1984, la part du neuf (y compris services d’architecture) diminue tandis que la part des travaux sur bâtiment existant (gros entretien) augmente. La part du neuf ne représente plus que 48,7% en 2022 contre 61,4% en 1984 avec une chute à partir de 2008 (59%). La part des travaux sur bâtiment existant passe de 38,6% à 51,3%.

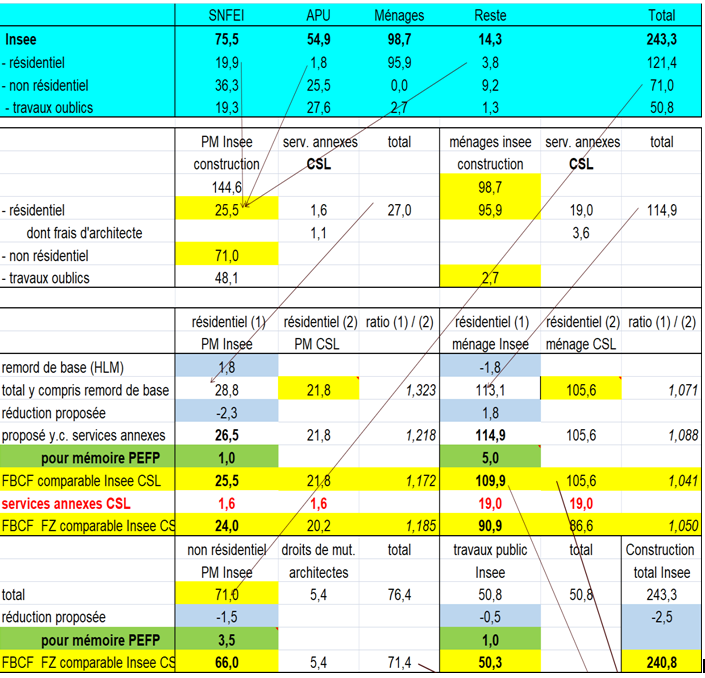

Tableau 100 FBCF CSL PM_Ménages

Répartition de la FBCF en logement (hors droits de mutation et frais liés sur l’ancien) entre ses 2 composantes en % du total

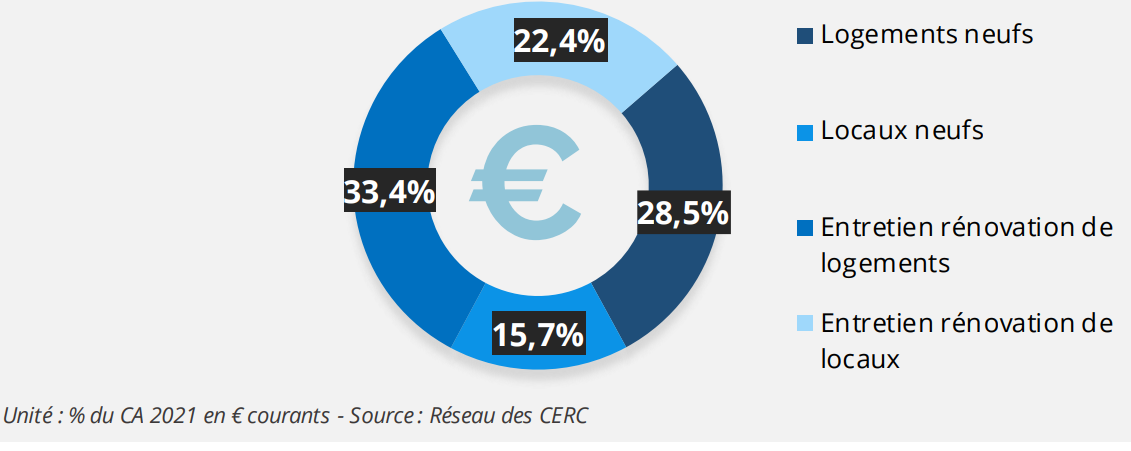

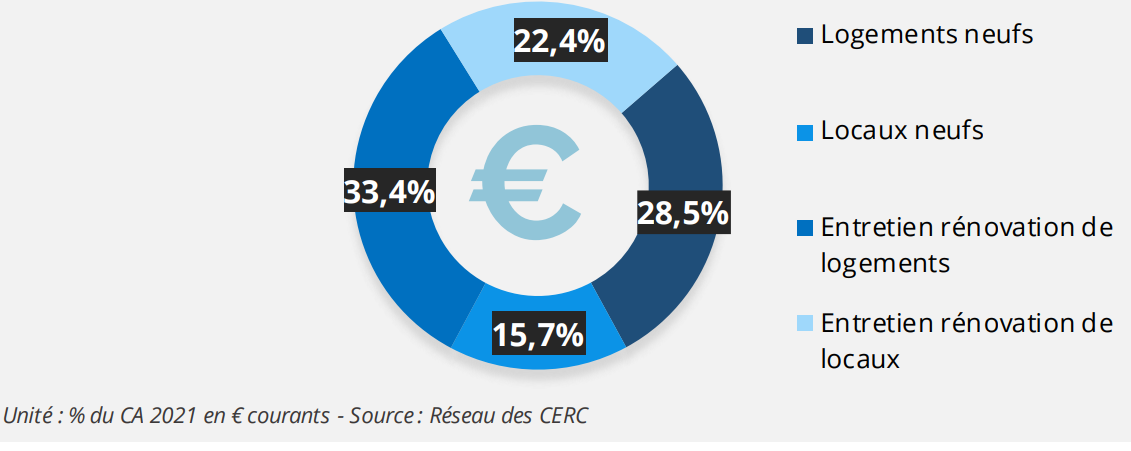

Selon les données du CERC, qui sont largement inférieures à celles de l’Insee, les presque 145 milliards d’euros de chiffre d’affaires enregistrés pour le Bâtiment en 2021 se répartissent pour 64,1 milliards dans le neuf et 80,9 milliards dans l’entretien-rénovation. Le logement neuf pèse pour 41,3 milliards d’euros, répartis à parts égales entre individuels et collectifs. Les 22,8 milliards d’euros de l’activité locaux se concentrent sur le tertiaire : 16,9 Md€, contre 5 Md€ pour les locaux industriels et entrepôts et moins d’un milliard d’euros pour les exploitations agricoles ou forestières. Du côté de l’entretien-rénovation, le logement concerne 48,4 Md€ et les locaux 32,5 Md€ sur un total de 80,9 Md€.

Répartition du chiffre d’affaires Bâtiment 2021 par segment d’activité en %

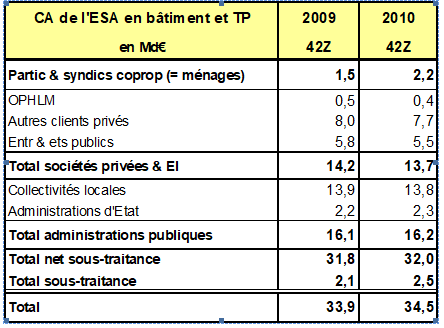

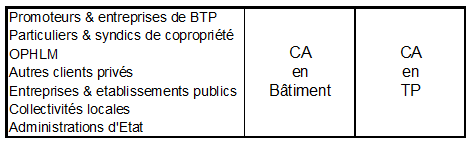

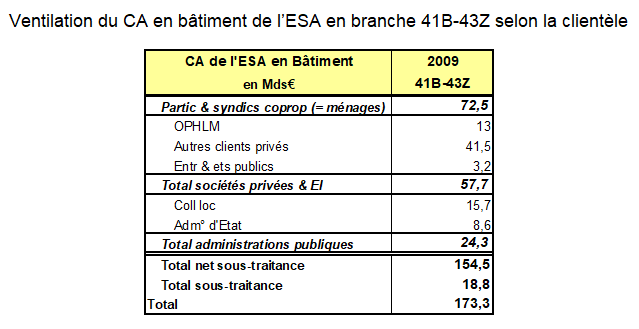

c) Les clientèles du BTP

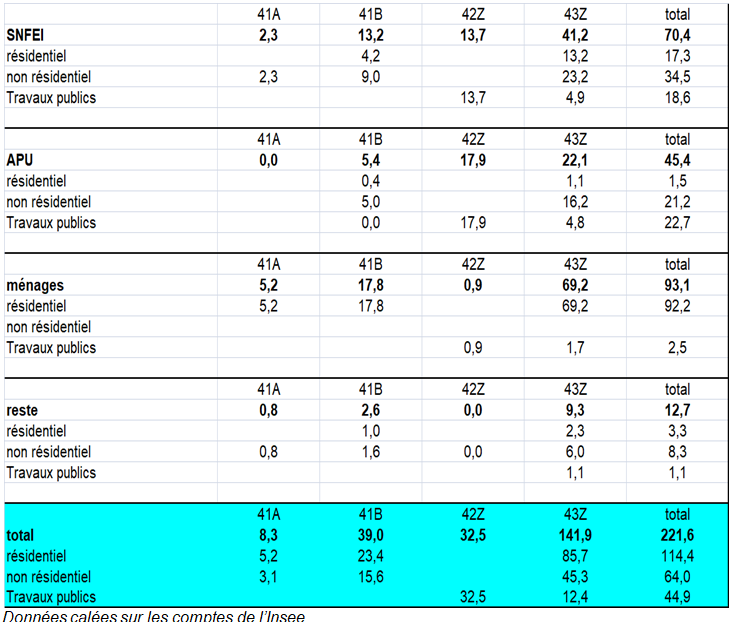

Le SDES analyse le marché de la construction en France en 2021 ( https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-marche-de-la-construction-en-france-en-2021?rubrique=&dossier=797).

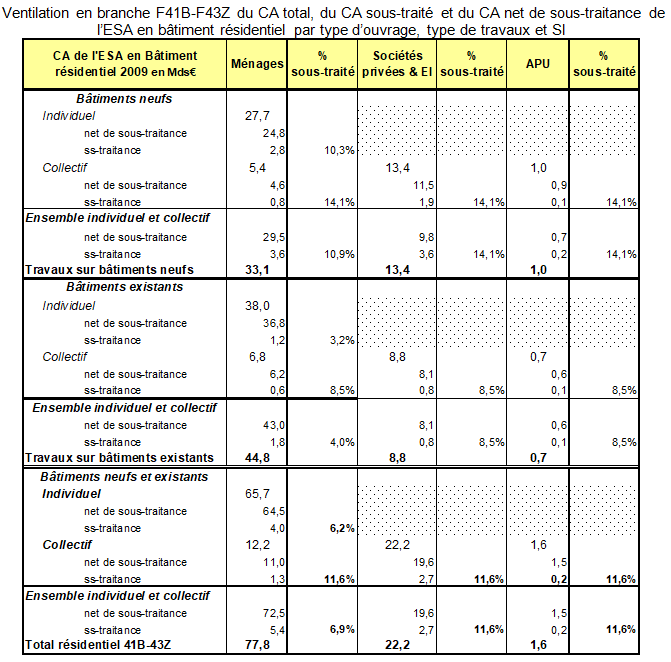

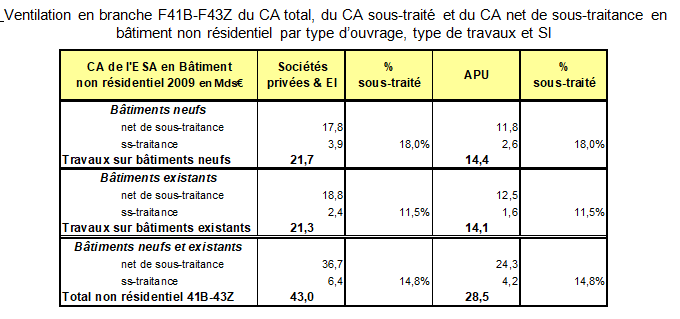

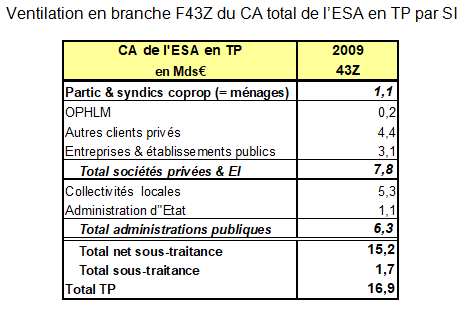

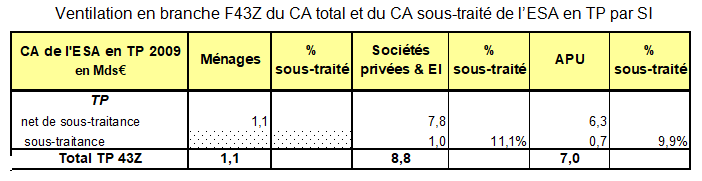

Si une partie du chiffre d’affaires du secteur de la construction est sous-traitée, une autre partie est réalisée en tant que sous-traitant. Dans les travaux publics, la proportion de chiffre d’affaires réalisé par les unités légales pour le compte d’autres entreprises du secteur s’élève ainsi à 11,6 % en 2021. Les autres clients se partagent de manière égale entre les secteurs publics (45,4 %) et privé hors construction (43,0 %)

Dans le secteur du bâtiment, les unités légales réalisent en moyenne 12,7 % de leur chiffre d’affaires pour le compte d’autres entreprises du secteur de la construction. Cette activité de sous-traitance décroît en fonction de la taille des unités légales. Elle s’élève à 15,9 % pour les unités de 10 salariés et moins et à 4,3 % pour celles de plus de 250 salariés.

Les autres clients sont essentiellement des entreprises du secteur privé (36,8 % du chiffre d’affaires) et des particuliers ou des syndics de copropriété (34,7 % du chiffre d’affaires). Le secteur public, quant à lui, ne représente que 15,7 % du chiffre d’affaires.

La clientèle varie selon la taille des unités légales. Les ménages (particuliers ou syndics de copropriété) représentent 55,6 % du chiffre d’affaires des unités de 10 salariés contre seulement 5,9 % de celui des plus de 250 salariés. À l’inverse, les entreprises privées et le secteur public comptent respectivement pour 21,3 % et 7,1 % du chiffre d’affaires des unités de 10 salariés et moins, contre 62,4 % et 27,4 % pour celles de plus de 250 salariés.

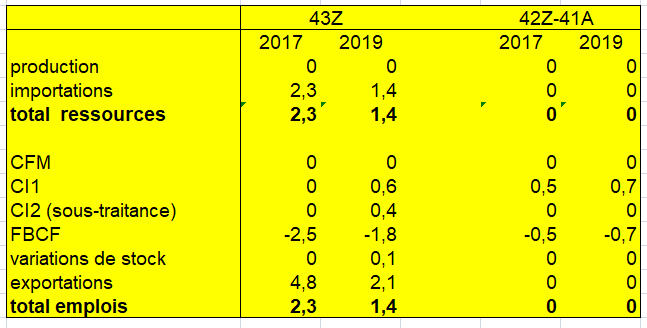

d) Le commerce extérieur

La construction est un secteur dont le marché est essentiellement français. La part de son chiffre d’affaires à l’export est nettement inférieure à la moyenne de l’ensemble des secteurs marchands non agricoles et non financiers (2,1 % contre près de 10 %). La part des exportations est marginale pour les unités légales de moins 250 salariés (entre 1,0 % et 1,5 % selon les tranches de taille) et atteint 5,1 % pour celles de plus de 250 salariés.

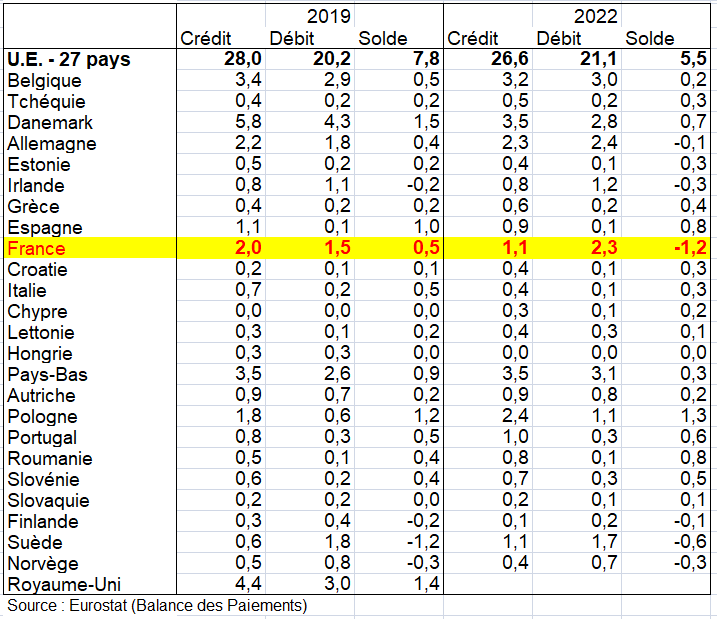

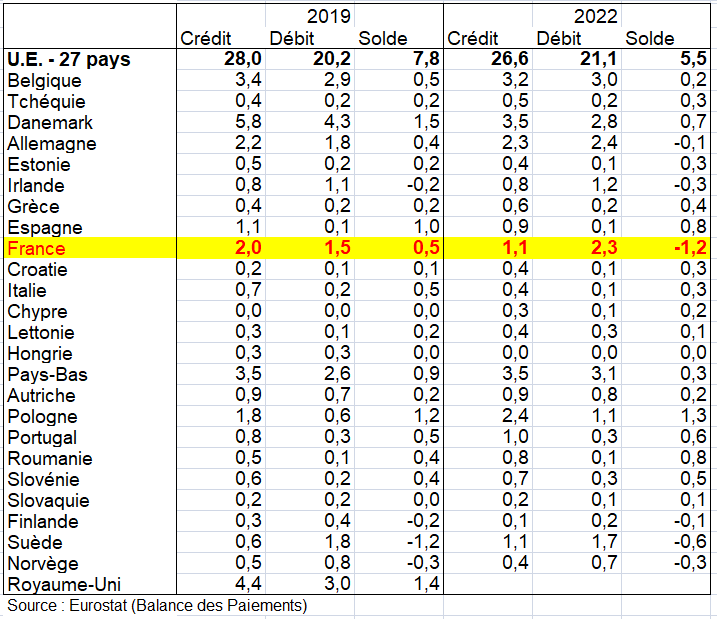

La balance commerciale commerciale est déficitaire en 2022 aussi bien pour la construction (elle ne l’était pas en 2019) que pour la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.

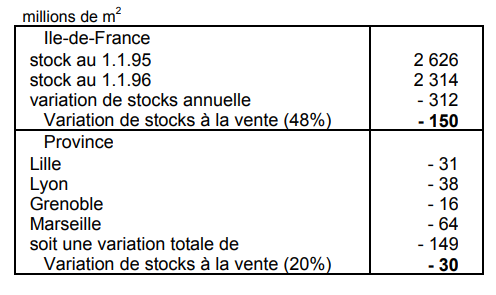

Solde extérieur des services de bâtiment et travaux publics milliards d’euros

Solde extérieur de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (NAF 26) dans l’UE en milliards d’euros en 2019

3/ Délocalisations massives à l’étranger

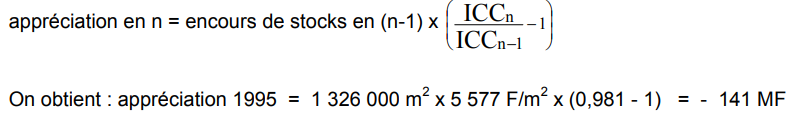

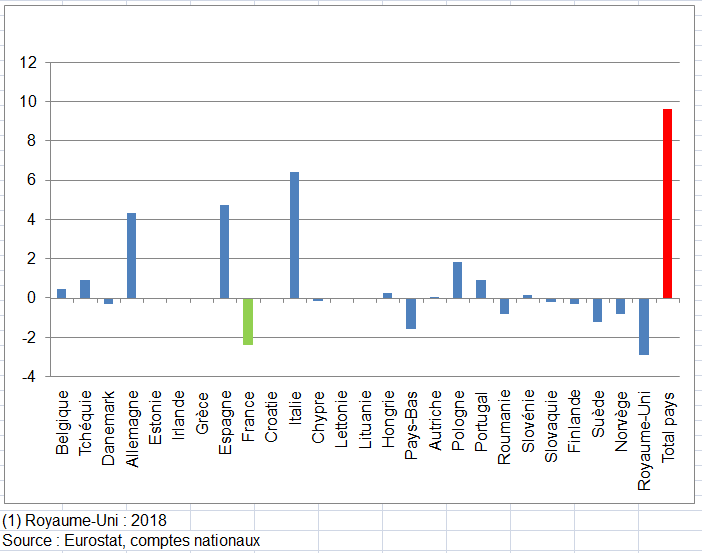

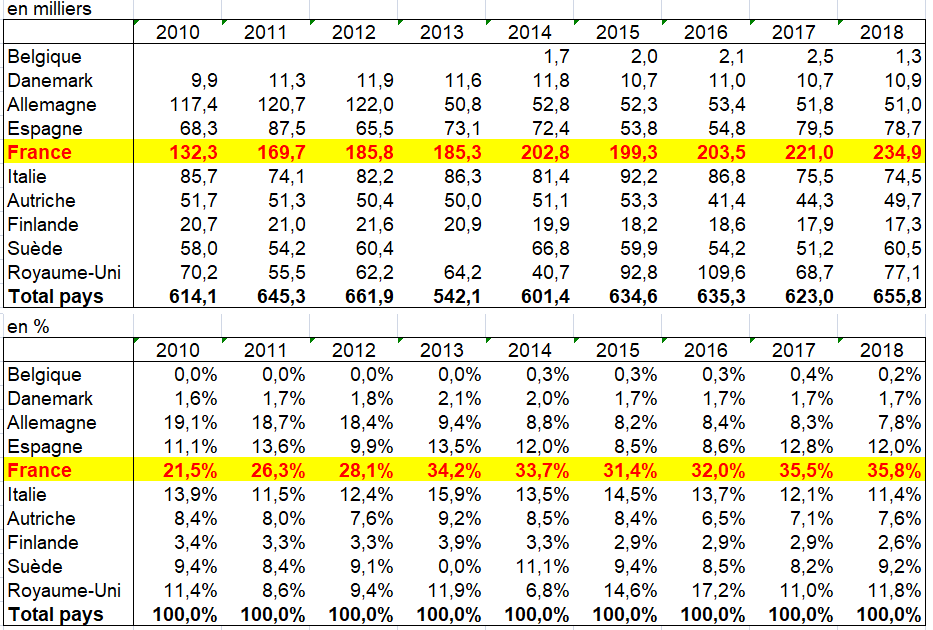

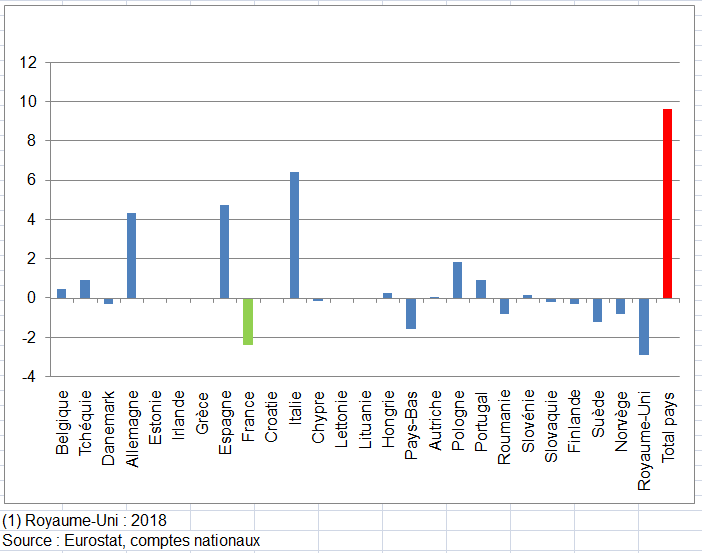

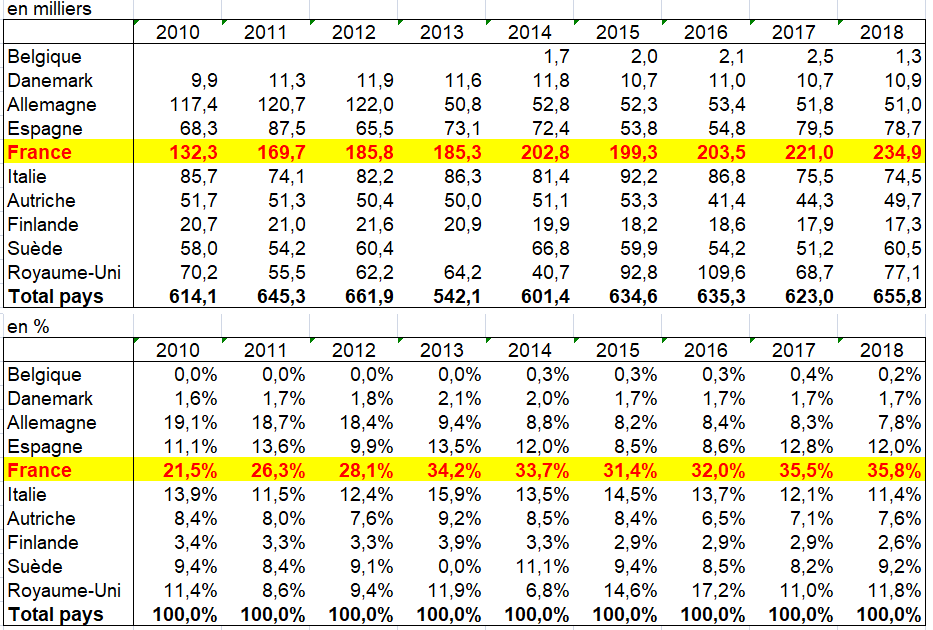

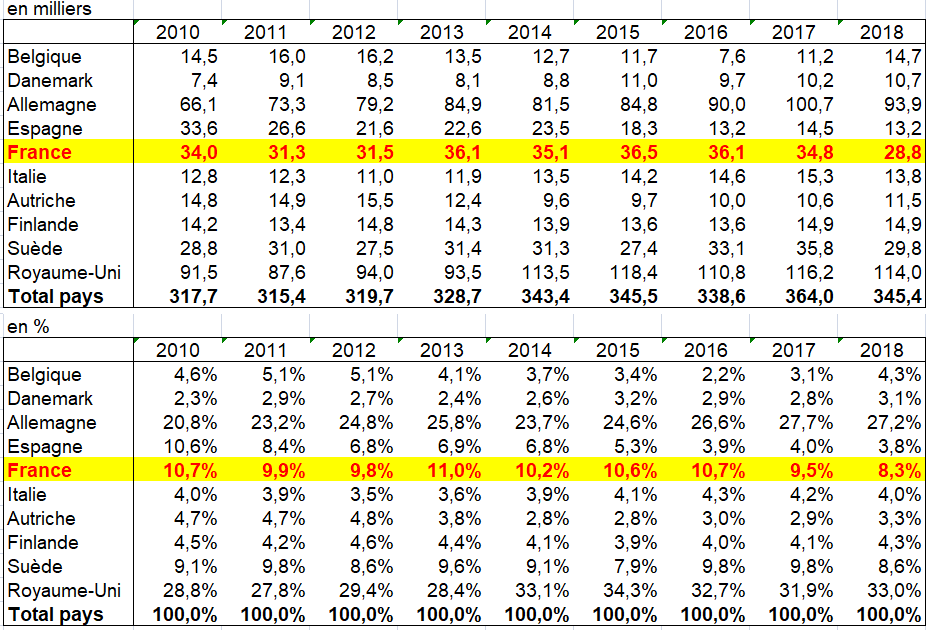

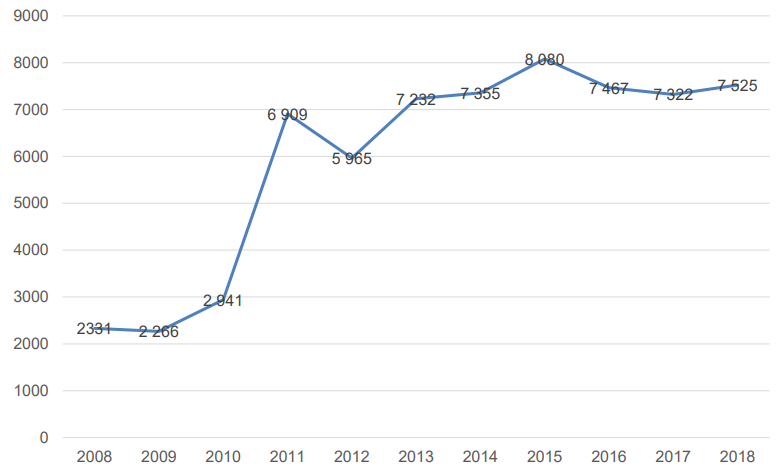

Comme dans l’industrie mais probablement encore plus, cette faiblesse des taux de marge en France (certes moindre pour la rentabilité économique) s’accompagne de délocalisations massives à l’étranger. Sur les pays principaux pays de l’UE ci-dessous, l’emploi des filiales françaises à l’étranger dans le secteur de la construction représentent 235 milliers en 2018, soit presque 36% de l’emploi délocalisé par les principaux pays du l’UE (132,3 milliers et 21,5% en 2010 !). En 2018, les emplois de filiales étrangères en France du secteur de la construction ne sont que de 28,8 milliers, soit 8,3% des pays étudiés.

Emploi des filiales à l’étranger par pays en milliers et en %, secteur construction

Source : Eurostat

Emploi des filiales étrangères des pays dans l’UE en milliers et en %, secteur construction

4/ La sous-traitance a pris le relais de l’externalisation des services après 2000

L’étude des coefficients techniques permet de voir en partie les principales évolutions de la manière de produire de la branche construction et travaux publics. Tout d’abord, le coefficient technique de l’ensemble des produits par la branche construction ne varie pas beaucoup entre 1975 et 2017. 61,2% en 1975 et 60,3% en 2017. Mais cette relative stabilité masque des évolutions divergentes selon les produits. En particulier, le coefficient technique des biens baisse sensiblement entre 1975 et 2017.

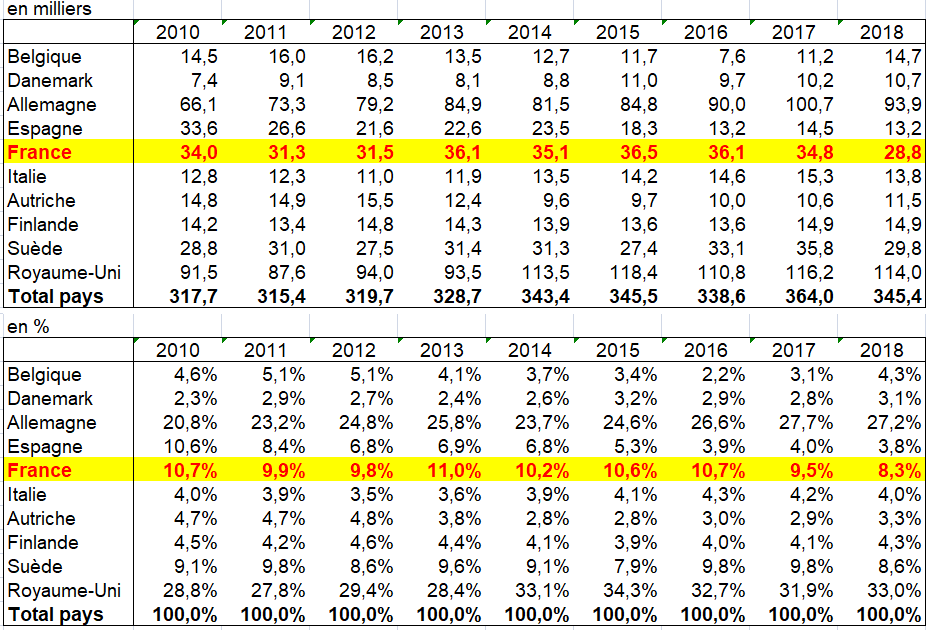

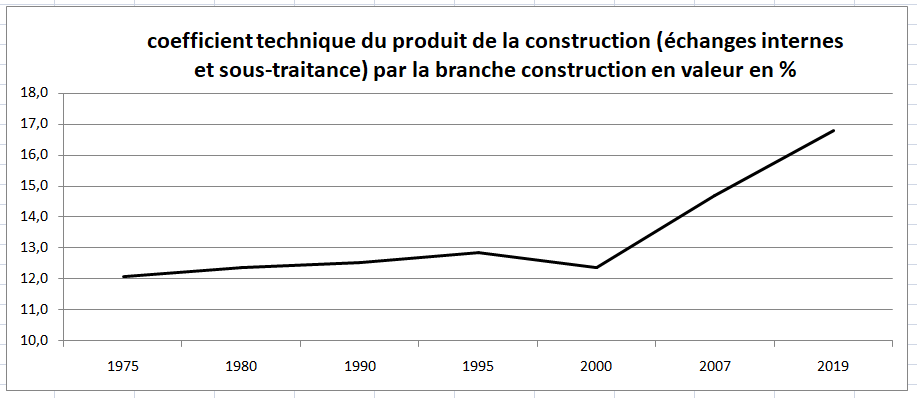

a) la part de la sous-traitance et des échanges internes dans la production augmente depuis 2000

Le coefficient technique en valeur du produit construction par la branche construction est quasi-stable jusqu’en 2000 : 12% en 1975 un peu plus en 2000. Mais il croit fortement après 2000 (16,7% en 2017).

Source : Insee, comptes nationaux

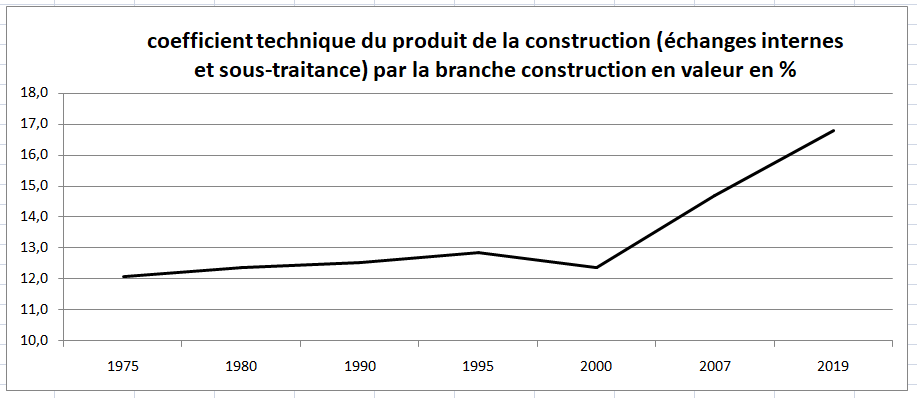

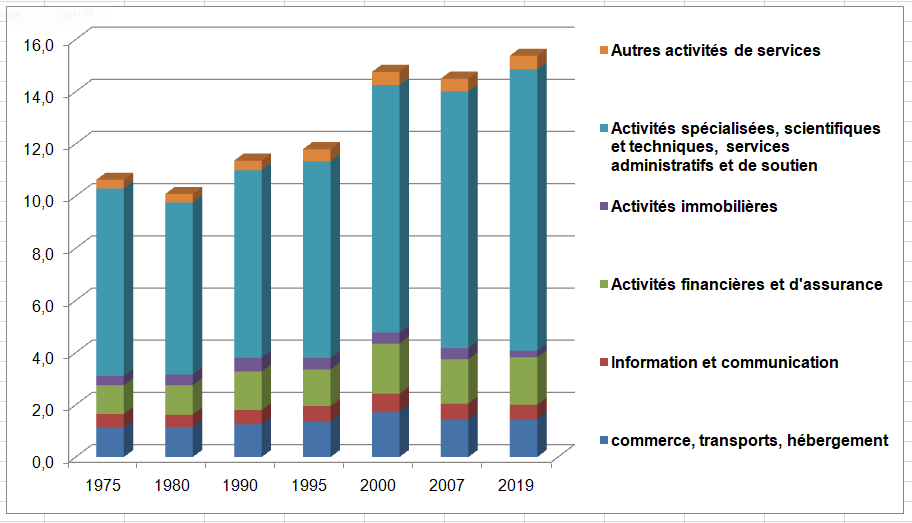

b) fin de la forte hausse du coefficient technique de services par la branche construction

Le coefficient technique des services suit un mouvement presque inverse. Il augmente très fortement avant 2000, surtout entre 1995 et 2000 pour se stabiliser après. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques, et les services administratifs et de soutien expliquent la hausse avant 2000. Leur coefficient technique continue, lui, d’augmenter certes après 2000 mais de manière un peu moins prononcée. La relative stabilité globale depuis 2000 s’explique par les activités financières et d’assurance dont le coefficient technique baisse entre 2000 et 2017, surtout entre 2000 et 2007. D’autres coefficients techniques sont en baisse depuis 2000 alors qu’ils augmentaient avant (commerce; réparation d’automobiles et de motocycles, transports et entreposage, hébergement et restauration). Même le coefficient technique des services d’information et communication diminue depuis 2000.

Coefficients techniques des services par la branche BTP en valeur en %

Source : Insee, comptes nationaux

5/ La crise de la construction s’accélère en 2023-2024

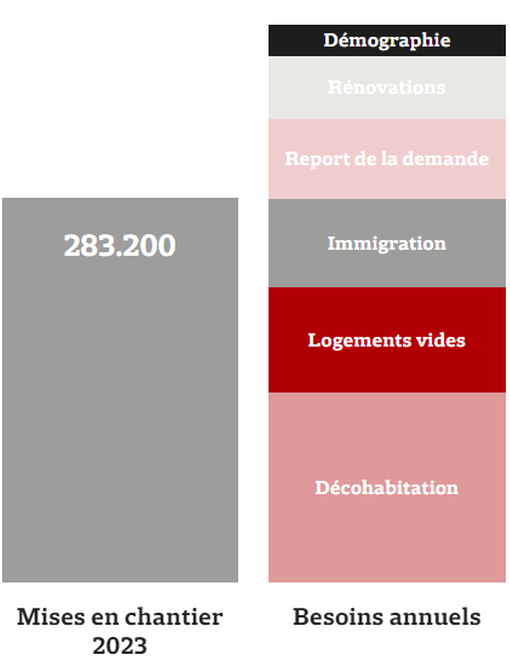

Cette crise se caractérise notamment par la chute des volumes de la construction neuve. Par rapport à 2022, la réduction est de 20 à 30 % du nombre des permis de construire, des mises en chantier, des réservations et des ventes de logements neufs, au plus bas depuis 2003 https://www.vie-publique.fr/rapport/294077-rapport-d-information-sur-la-crise-du-logement.

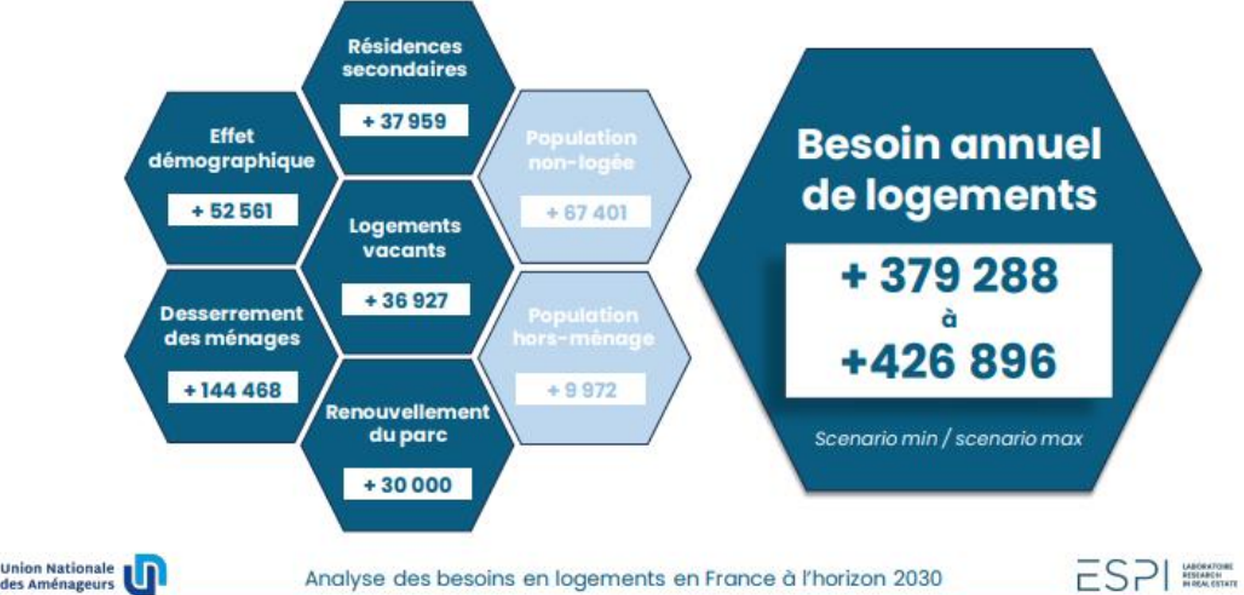

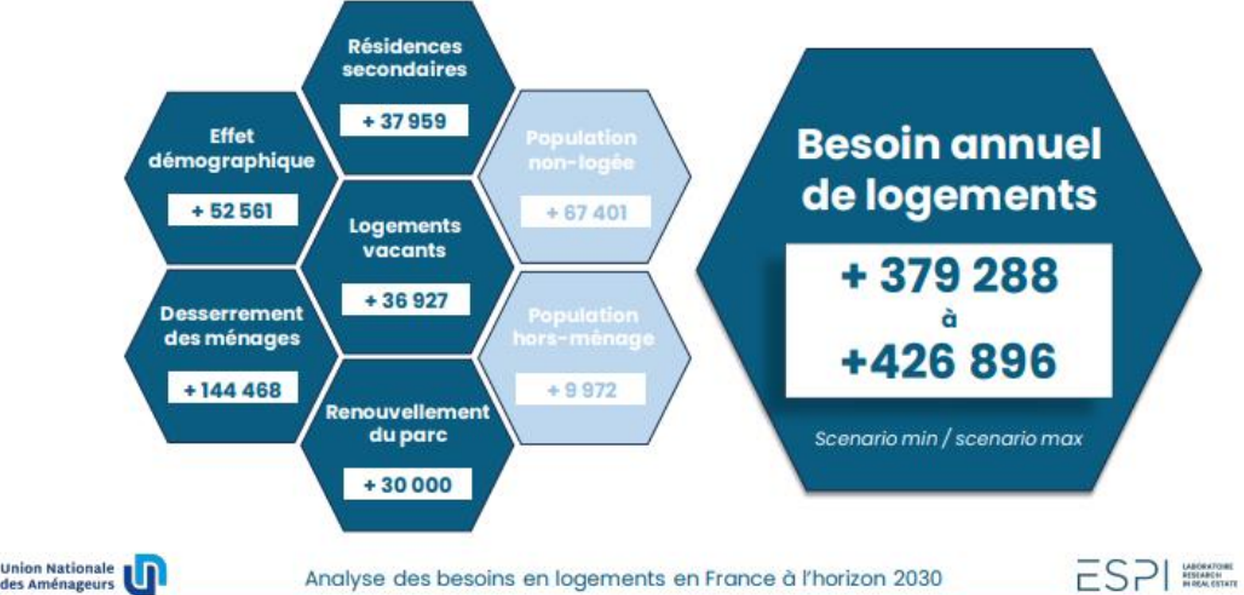

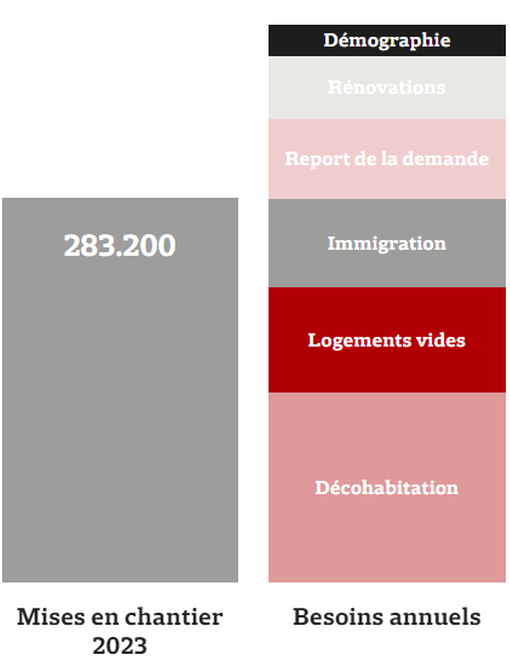

Pour absorber les besoins, la Fédération des promoteurs immobiliers estimait dans une étude réalisée avec l’ESCP en 2023 qu’il était nécessaire de construire chaque année… 447.000 logements et ce, pendant 10 ans (graphique suivant) https://media.lesechos.fr/infographie/crise-logement/.

Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures de simplification administrative pour gonfler l’offre de logements abordables. Il a aussi lancé la construction accélérée de 33.000 logements en trois ans, dans 22 territoires ciblés. Mais on est loin des besoins.

La « décohabitation » — le fait que les ménages soient de plus en plus petits et nombreux — tire vers le haut nos besoins en logements : les Français vivent de moins en moins ensemble : la part de ménages composés d’une seule personne est passée de 20 à 23% entre 2008 et 2018. L’Insee estime qu’elle pourrait grimper à 30% en 2050.

Le nombre de logements vides (les habitations vacantes et non réallouées ainsi que les résidences secondaires), la croissance démographique et l’immigration font également augmenter les besoins, tout comme l’obsolescence des logements dont la rénovation énergétique serait trop onéreuse.

Selon ces estimations, il faudrait ainsi construire 59.000 logements neufs par an en Ile-de-France, 12.500 dans la métropole d’Aix-Marseille, ou encore 11.000 à Lyon. Or les maires ne sont pas toujours prompts à densifier leurs communes face aux réticences de leurs habitants. Et aujourd’hui, la conjoncture économique pèse lourd sur les promoteurs immobiliers, qui déposent de moins en moins de demandes de permis de construire. La construction de logements est en chute libre.

Besoins annuels de logements en France sur la période 2019-2030 (chiffres clés)

Mises en chantier et besoins de logements neufs annuels

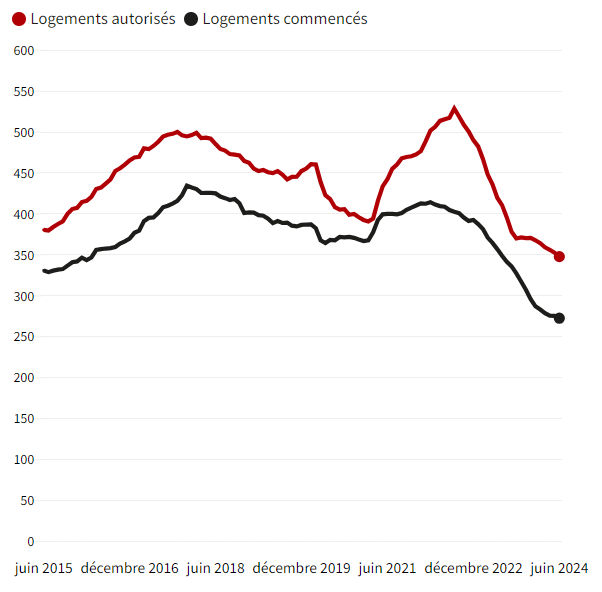

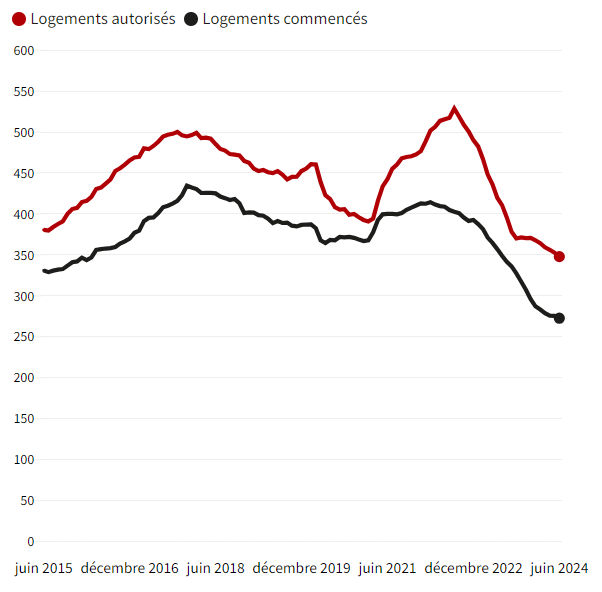

La chute des permis de construire se poursuit. Entre juillet 2023 et juin 2024, 347.900 logements ont été autorisés à la construction, soit 15,3 % de moins que lors des 12 mois précédents, ou encore 62.900 autorisations de moins, selon les données su SDES. Il s’agit d’un plus bas historique depuis au moins 2015. L’année dernière déjà, à la même date, le secteur comptait 100.600 logements autorisés en moins .

La chute est plus marquée pour les maisons individuelles, qui ont fait l’objet de 81.200 autorisations (-24,4 %), tandis que les logements collectifs en ont obtenu 176.400 (-15,4 %), les bailleurs sociaux restant toujours actifs. Les logements en résidences (étudiants, séniors, etc.) tirent un peu leur épingle du jeu avec une baisse de seulement -6,6 % (46.900 logements).

L’évolution des mises en chantiers, qui suit mécaniquement celle des permis de construire, continue également de plonger, avec 272.800 chantiers commencés entre juillet 2023 et juin 2024, soit une chute de -21,8 %, un nombre historiquement très bas.

Les permis de construire et les mises en chantier

Source : SDES

La crise de l’offre a des conséquences : près de 13,5 millierds de défailalnces d’entrepises dans la construction en juin 024 sur une année, soit 22% des défaillances totales à peu près comme en 2017. Mais la crise du secteur provient aussi d’un problème de demande. Le pouvoir d’achat immobilier des Français est amputé par la hausse des taux d’intérêts d’emprunts immobiliers et, s’agissant du neuf, de la hausse des coûts de construction et de la cherté des prix du foncier sans compter la hausse des taux d’intérêt d’emprunt des professionnels pour investir. Or « il n’y a pas eu de forte baisse des prix qui viendrait contrebalancer la hausse des taux pour relancer la machine ».

Sur le marché des logements neufs, la capacité des promoteurs à adapter leurs prix à la demande est limitée par la hausse des coûts de construction, liée à l’augmentation du coût des matériaux de construction comme le bois, les métaux ou le béton et aux nouvelles normes environnementales.

Les logements neufs restent ainsi de plus en plus invendus. Entre 2022 et 2023, le nombre de ventes nettes au détail sur un an a chuté de 38%, et l’indicateur poursuivait sa chute au premier trimestre 2024.

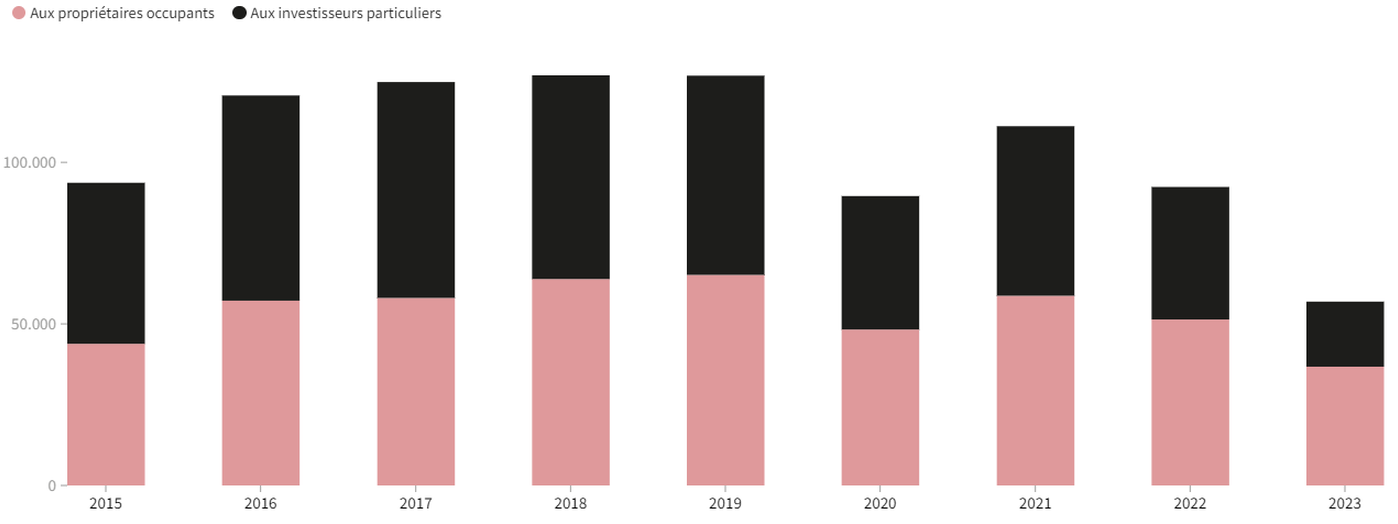

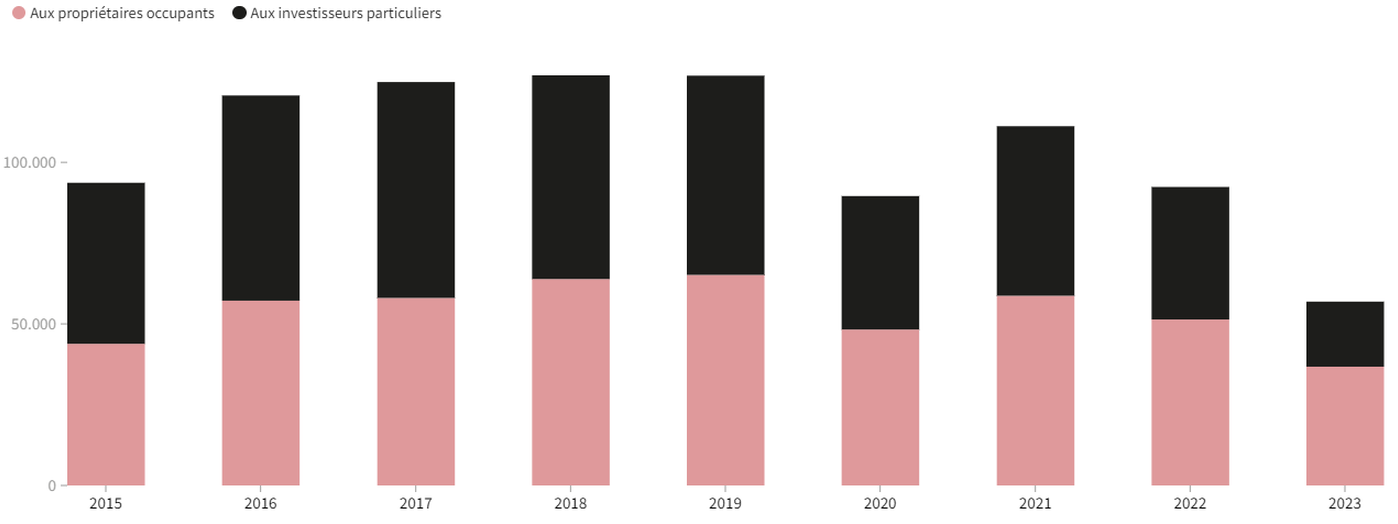

D’une part, les ventes aux propriétaires occupants — qui achètent leur logement pour y vivre — ont baissé de 28,4% en 2023 par rapport à 2022. D’autre part, les ventes aux investisseurs particuliers ont été divisées par deux sur la période, et chutent de 70% par rapport aux niveaux des ventes de 2017. Elles sont notamment affectées par le durcissement des critères permettant de bénéficier du dispositif Pinel à taux plein, dont la fin est programmée en décembre 2024.

En s’ajoutant à la crise de l’offre, cette chute de la demande crée un cercle vicieux : moins les Français sont prêts à acheter des logements neufs, moins les promoteurs immobiliers déposent de demandes de permis, plus on manque de logements.

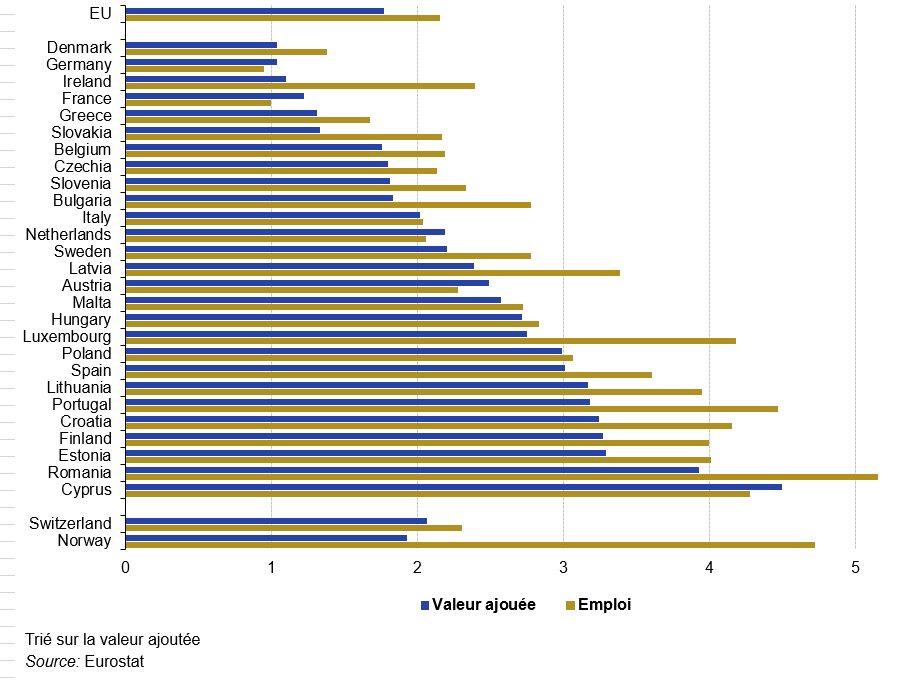

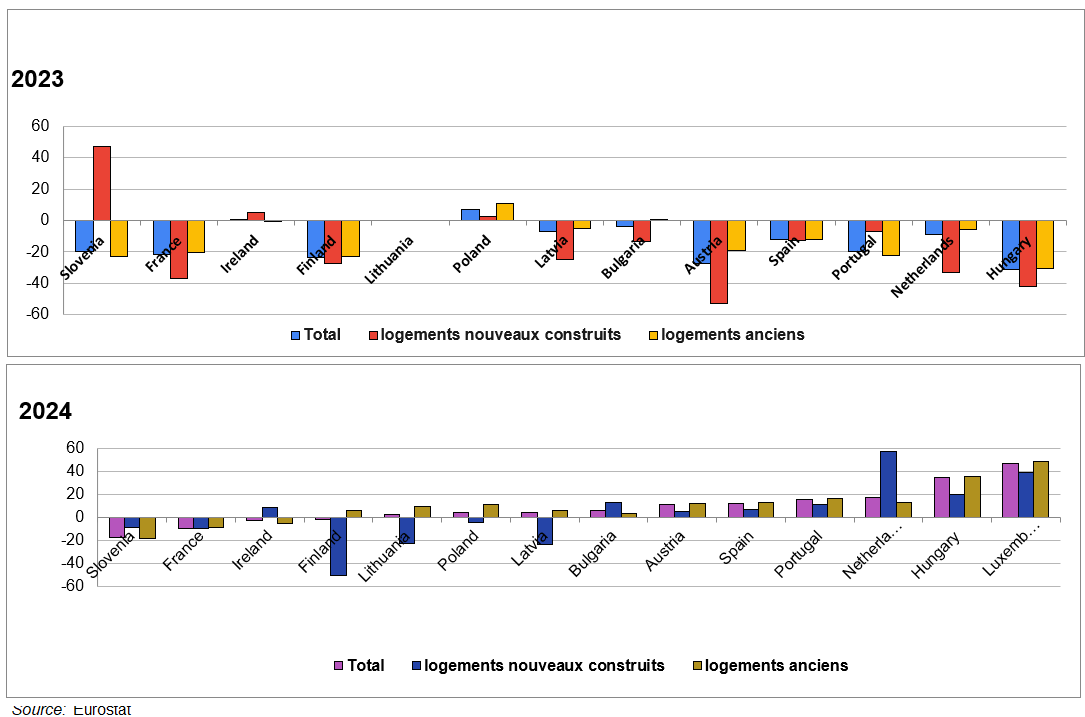

On note toutefois que la France n’est pas le seul pays européen à se trouver dans cette situation mais la situation serait plus préocuppante en France. La crise du logement concerne aussi l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni. Seuls l’Espagne et le Portugal s’en tirent mieux que leurs voisins. La Chine et les États-Unis connaissent aussi la crise.

Evolution des ventes au détail de logements neufs

Source : Fédération des promoteurs immobiliers

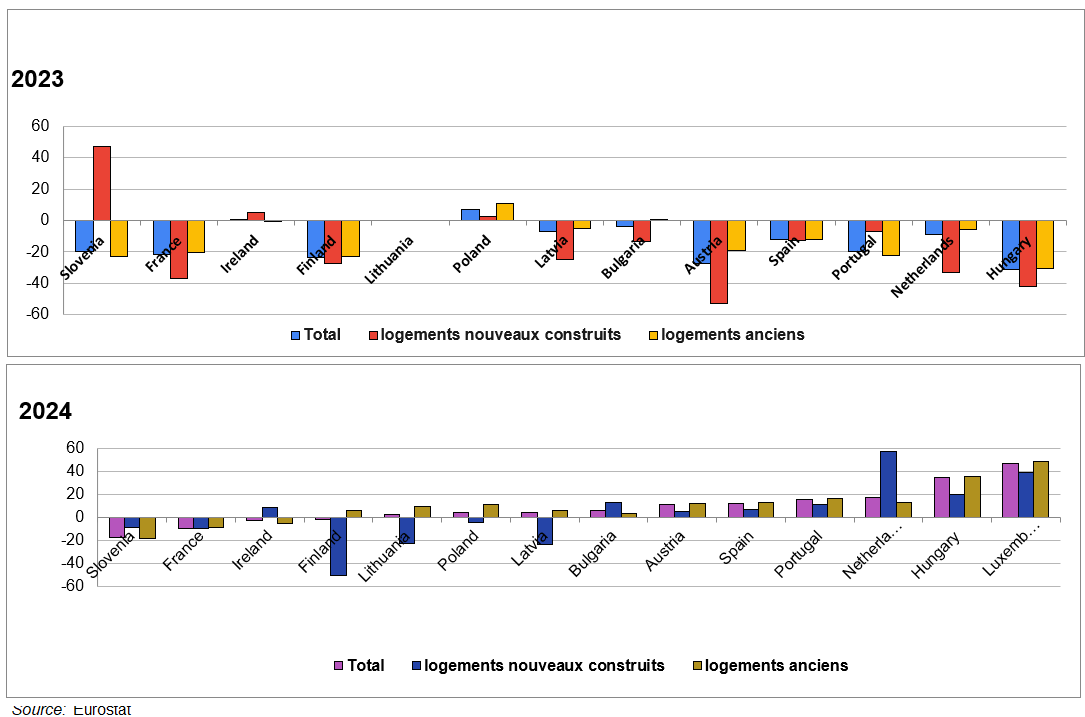

La crise des logement neufs affecte particulièrement la France. Dans tous ces pays, le nombre de transactions concernant les logements neufs a été inférieur à celui des transactions concernant les logements existants durant cette période. Ceci explique pourquoi les variations du nombre de transactions pour les logements neufs ont eu un impact moindre sur l’évolution globale du nombre total de transactions que les variations du nombre de transactions pour les logements existants (graphique suivant).

En 2024, par rapport à 2023, quatre des pays étudiés ont enregistré une baisse du nombre de transactions. Parmi eux, deux pays (la Slovénie et la France) ont connu une diminution des transactions, tant pour les logements existants que pour les logements neufs. En Finlande, les transactions concernant les logements existants ont augmenté tandis que celles concernant les logements neufs ont diminué, tandis qu’en Irlande, les transactions concernant les logements existants ont diminué tandis que celles concernant les logements neufs ont augmenté.

Pour les logements neufs, le nombre de transactions a le plus augmenté aux Pays-Bas (+57,3 %) et au Luxembourg (+39,3 %), et a le plus diminué en Finlande (-50,4 %) et en Lettonie (-24,0 %). Concernant les logements existants, la plus forte hausse du nombre de transactions a été observée au Luxembourg (+48,2 %) et en Hongrie (+35,8 %), tandis qu’il a diminué uniquement en Slovénie (-18,5 %), en France (-9,3 %) et en Irlande (-5,3 %).

Nombre annuel de logements vendus par type d’achat

IX – LA CONSTRUCTION EN EUROPE

1/ Le secteur de la construction en Europe

a) Quelques données structurelles

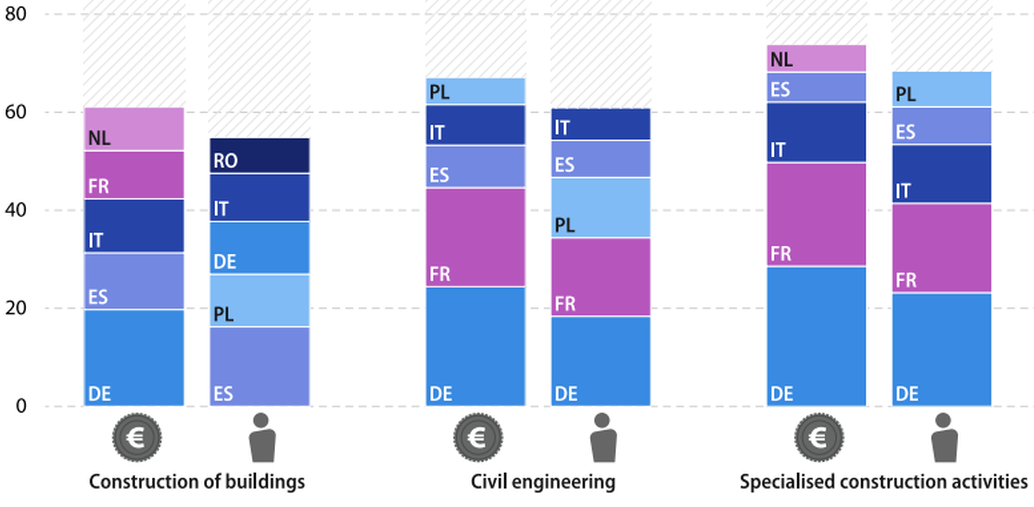

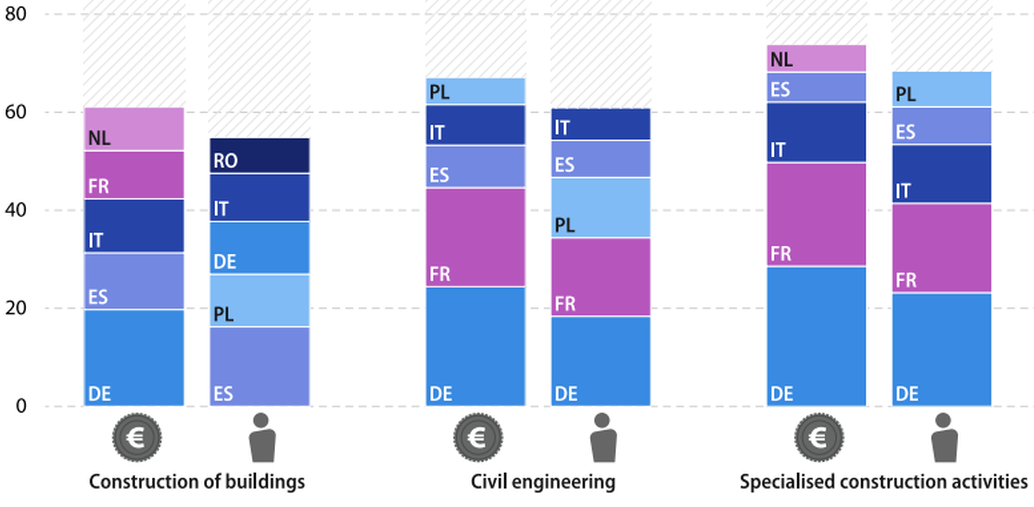

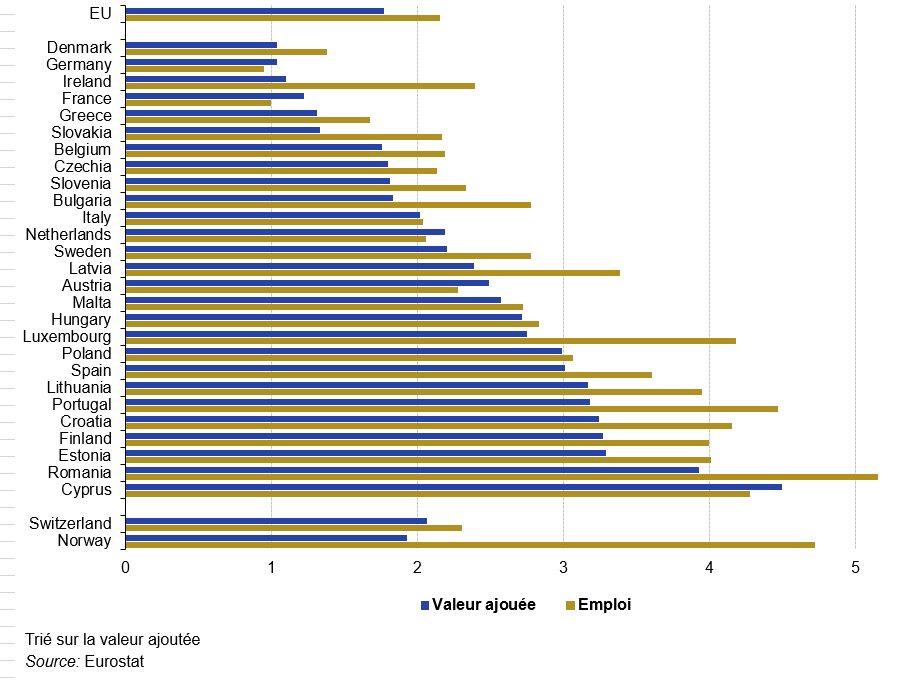

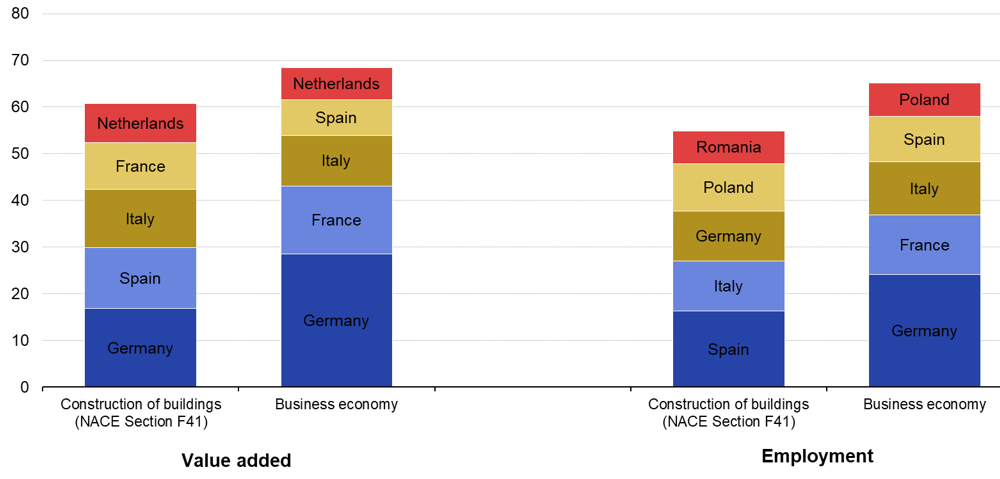

Les activités de construction comprennent la construction de bâtiments (NAF 41), le génie civil (NAF 42)et les activités de construction spécialisées(NAF 43). Dans l’ensemble de l’UE, les activités de construction spécialisées sont de loin la plus importante de ces trois divisions : en 2021, ces activités représentaient près des trois cinquièmes (59,2 %) de la valeur ajoutée de la construction et pour une part encore plus importante de l’emploi dans la construction (63,5 %).

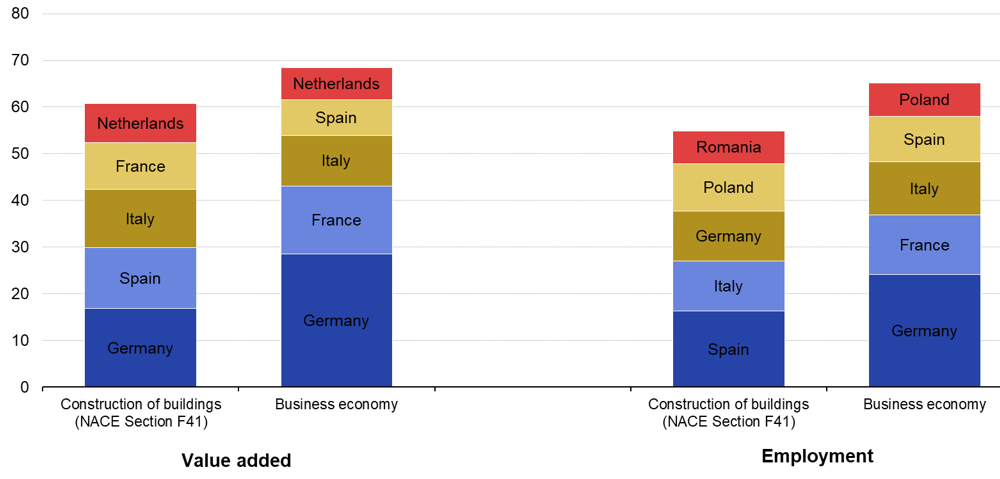

Dans les trois divisions de la construction, les quatre plus grands États membres de l’UE en termes de valeur ajoutée étaient l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. Les Pays-Bas occupaient la cinquième place dans la construction de bâtiments et dans les activités de constructions spécialisées. , tandis que la Pologne occupait la cinquième place dans le génie civil.

En 2021, l’Allemagne a enregistré la plus grande valeur ajoutée pour les trois divisions de la construction. la France a enregistré la deuxième plus grande valeur ajoutée pour le génie civil et les et les activités de construction spécialisées, tandis que l’Espagne avait la deuxième plus grande valeur ajoutée pour la construction de bâtiments.

En termes d’emploi, les cinq plus grands États membres de l’UE dans les trois divisions de la construction étaient l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Pologne et l’Italie. Alors que l’Allemagne était le plus grand employeur dans le domaine du génie civil et des constructions spécialisées, l’Espagne était le plus grand employeur dans la construction de bâtiments.

Concentration de l’activité de construction – cinq premiers États membres de l’UE. (%, part de l’emploi et de la valeur ajoutée de l’UE pour chaque activité, 2021)

Source : Eurostat

Une grande partie de la construction est réalisée par des entreprises desservant un marché géographique relativement petit, avec peu d’échanges internationaux par rapport de nombreuses activités industrielles. C’est pourquoi, les spécialisations entre les 3 divisions de la construction reflètent moins la dépendance à l’égard des des importations ou des possibilités d’exportation et plus l’organisation de la construction entre les constructeurs généraux et les spécialistes, ainsi que spécialistes, ainsi que l’importance relative des projets de construction ou de génie civil.

En 2021, les coûts moyens de personnel par employé dans les trois divisions du secteur de la construction de l’UE s’échelonnent de 43 600 € par salarié pour le génie génie civil à 34 400 € par employé pour la construction de bâtiments. Dans l’UE, les coûts moyens de personnel par salarié était plus faible pour la construction de bâtiments que pour les deux autres divisions de la construction. Toutefois, cette situation n’a été observée que dans 6 pays de l’UE. Dans les 21 autres pays, les coûts moyens de personnel par employé les plus bas ont été observés pour les activités de construction spécialisées (qui dominent le secteur de la construction dans les plus grands pays de l’UE). Dans presque tous les pays de l’UE , les frais de personnel par salarié sont les plus élevés dans le secteur du génie civil. Le Danemark et l’Irlande font exception, avec leurs coûts moyens de personnel par salarié les plus élevés dans le secteur de la construction de bâtiments.

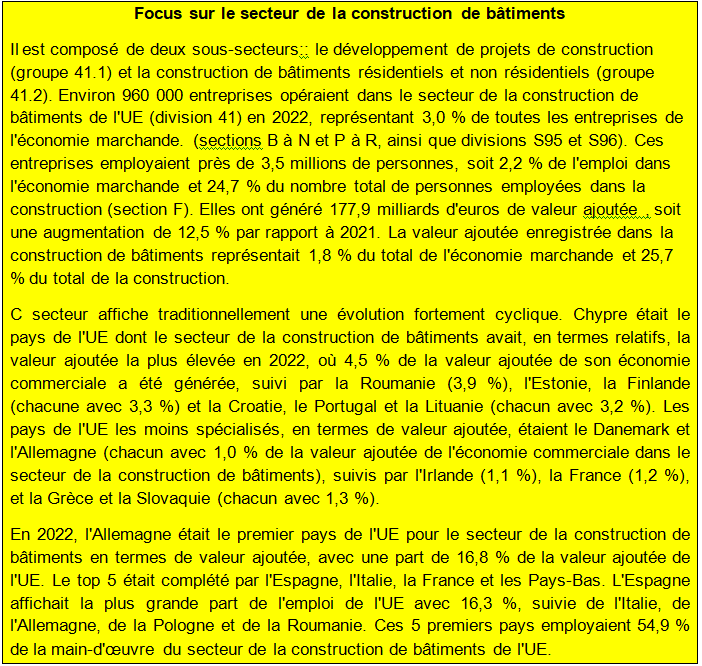

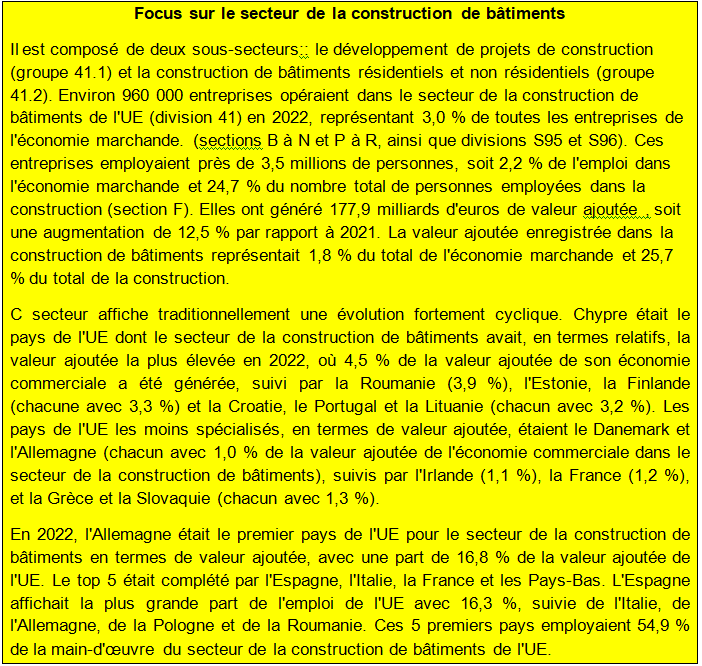

Importance relative de la construction de bâtiments (section F41 de la NACE), 2022

(% de part de la valeur ajoutée et de l’emploi dans le total de l’économie marchande non financière)

Concentration de l’emploi, construction de bâtiments (section F41 de la NACE), 2021

(part cumulée des cinq principaux États membres en % du total de l’UE)

Source : Eurostat

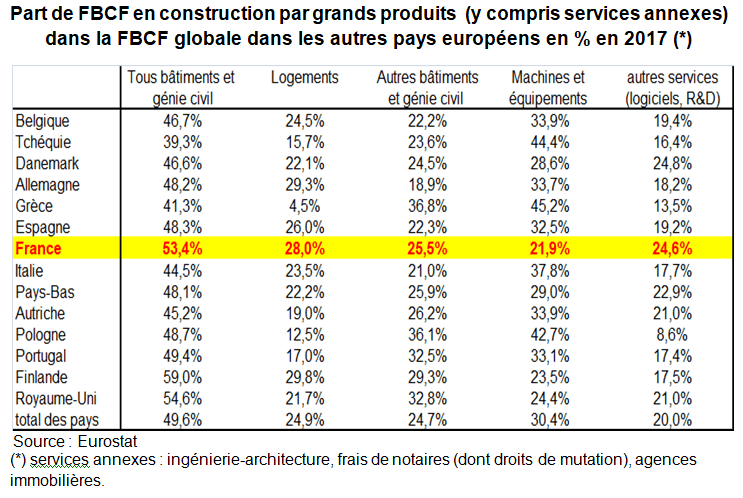

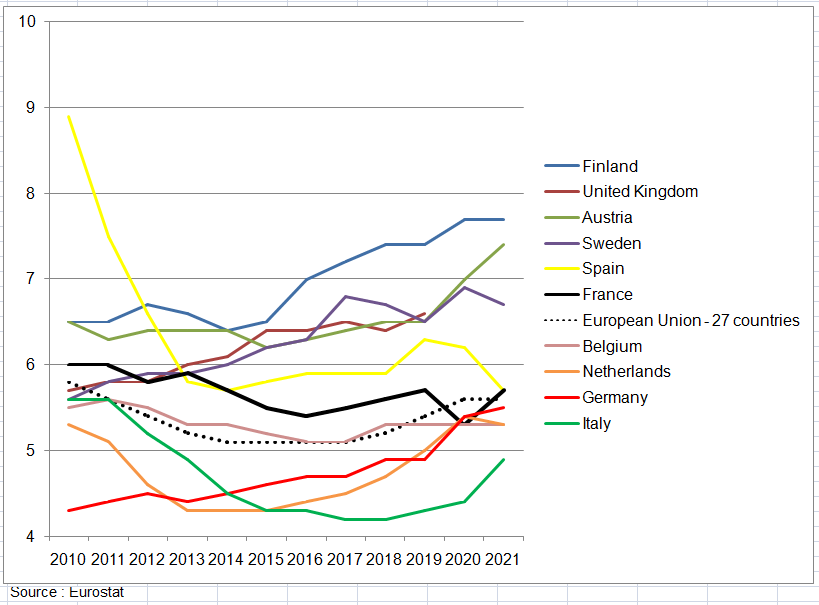

b) Valeur ajoutée brute du secteur de la construction dans l’UE: environ 6 % du PIB

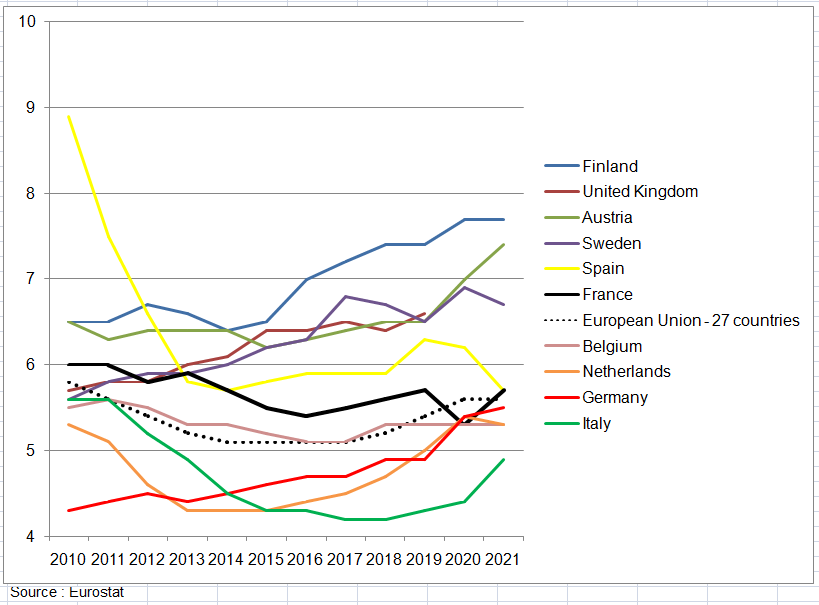

La construction n’a pas le même poids selon les pays de l’UE. La part de la VA en construction dans la VA totale au Royaume-Uni est relativement élevée en 2019 (6,6%). Elle l’est encoure plus en Finlande : 7,4%. Cette part en France et au Danemark est à peine plus élevée que dans l’UE : 5,6% contre 5,3%. L’Autriche et l’Espagne ont une part de VA plus élevée qu’en France. L’Allemagne, les Pays-Bas, et surtout l’Italie ont une part plus faible que dans l’UE.

Parmi les États membres, la part de la VAB dans la construction a diminué dans 14 États membres entre 2010 et 2020, avec les plus fortes baisses en Grèce, en Bulgarie et en Espagne. Parmi les États membres ayant une part croissante du secteur de la construction au cours de cette période, l’Irlande, la Lettonie, le Danemark, l’Allemagne et la Hongrie ont enregistré la plus forte croissance.

En 2020, les États membres ayant les plus fortes proportions — tous les 7 % ou plus de la VAB totale — étaient la Finlande (7,5 %), la Lituanie et la Roumanie (7,3 %), la Pologne (7,2 %), l’Autriche et la Lettonie (7,0 %).

Tableau 13 VA construction en % VA totale Eurostat

Valeur ajoutée de la construction en % de la valeur ajoutée totale

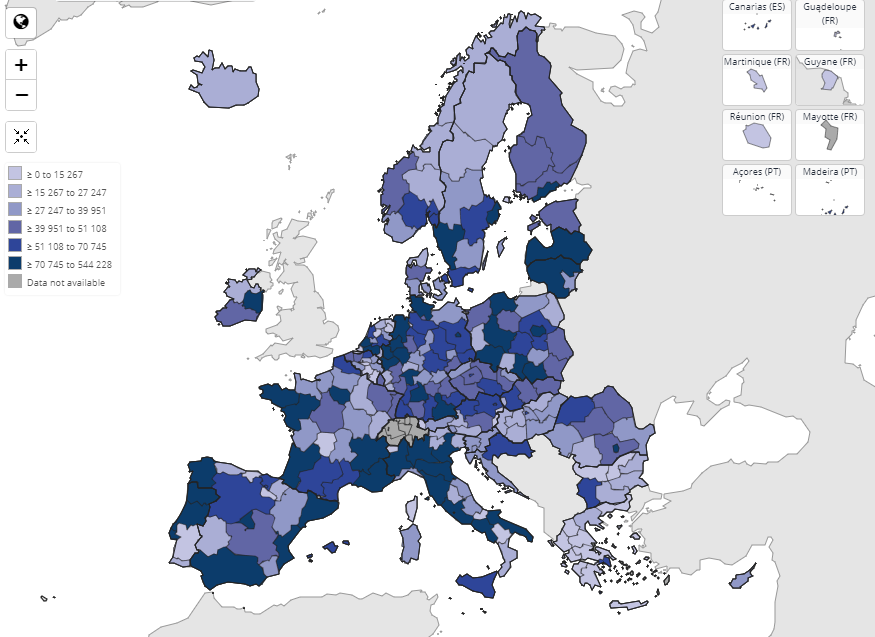

c) Région de la capitale française: le plus grand nombre d’entreprises et de personnes employées dans la construction

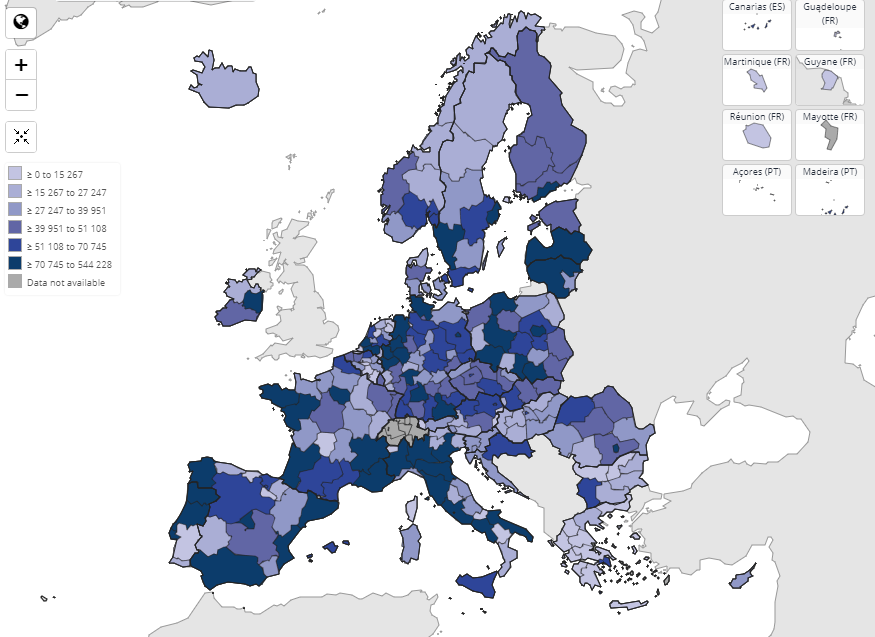

En 2018, l’Île de France (155 000 entreprises), la Lombardie en Italie (97 000) ainsi que deux autres régions françaises, Provence-Alpes-Côte d’Azur (78 000) et Rhône-Alpes (76 000), avaient le plus grand nombre d’entreprises dans le secteur de la construction.

En ce qui concerne le nombre de personnes employées dans le secteur de la construction, l’Île de France (544 000 employés) et la Lombardie (255 000) enregistraient également le plus grand nombre, suivi par la Catalogne (213 000) et la Comunidad de Madrid (208 000) en Espagne.

Secteur de la construction par région en nombre de personnes employées

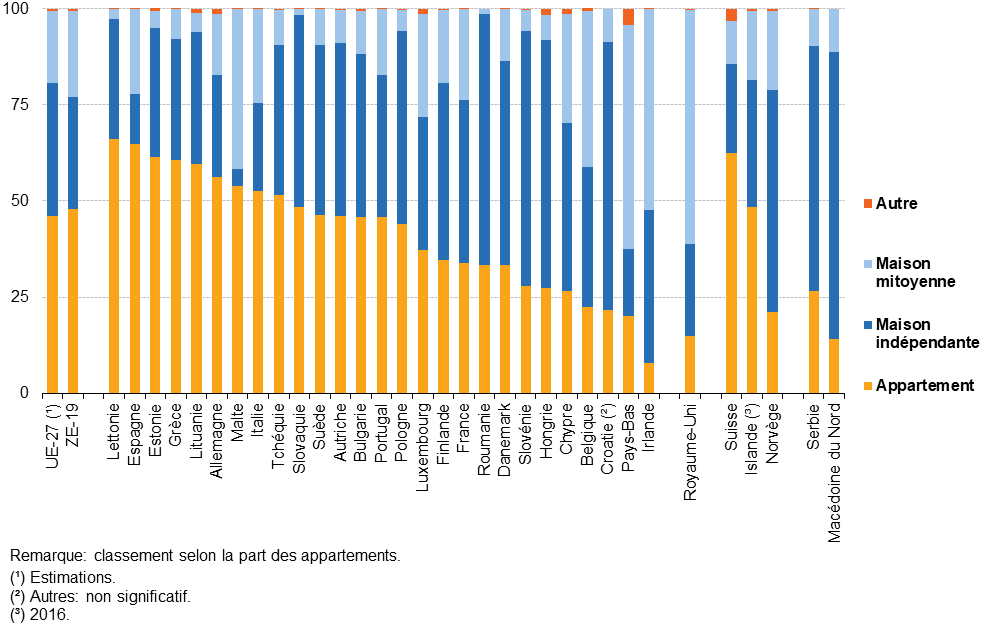

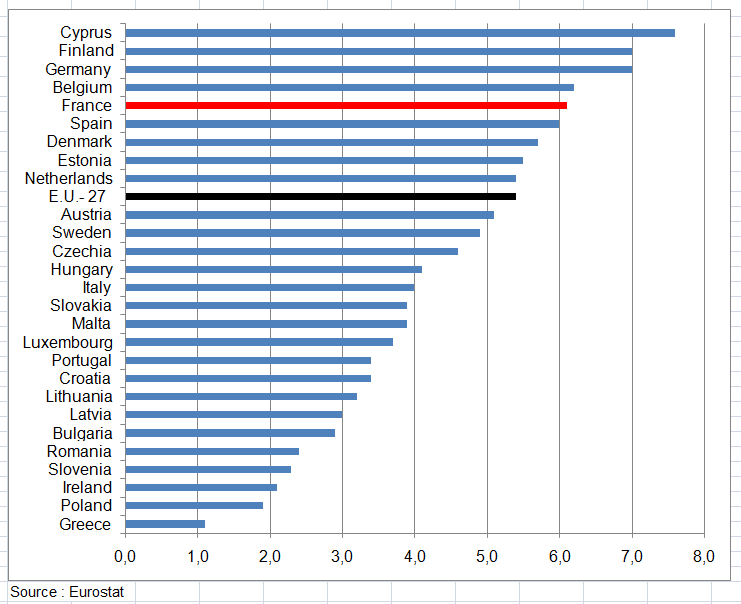

d) Investissements dans le logement dans l’UE: 5,4 % du PIB en 2020

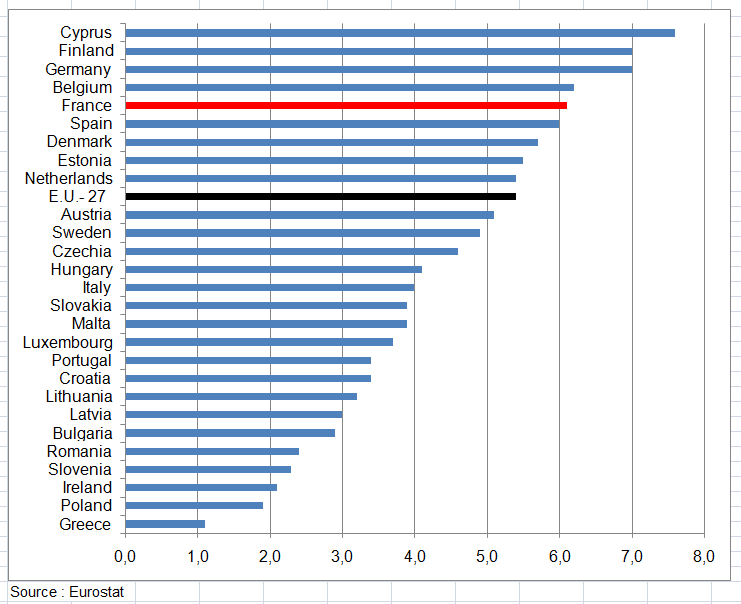

Dans l’UE en 2020, 5,4 % du PIB ont été investis dans le logement. Cette part différait entre les États membres, allant de 7,6 % à Chypre, 7,1 % en Finlande et 7,0 % en Allemagne à 1,1 % en Grèce, 2,0 % en Pologne, 2,1 % en Irlande et 2,3 % en Slovénie.

Investissement dans le logement en % du PIB

2/ Aperçu des indices de la construction dans l’U.E.

Le secteur de la construction de l’UE représente plus de 5 % de la valeur ajoutée (brute). Bien que la part relative de la construction dans l’activité économique de l’Europe ait diminué ces dernières années, la construction reste d’une grande importance pour les économies européennes. Les indices pour le développement de la production de construction sont donc un outil important pour la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales pour le suivi et l’analyse de l’évolution de l’économie. La production dans la construction est l’un des soi-disant» principaux indicateurs économiques européens «qui sont utilisés pour surveiller et orienter la politique économique dans l’UE et dans la zone euro. L’indice de production pour la construction est un indicateur qui mesure les variations mensuelles de la production en volume. L’indice de production de la construction correspond à l’indice de la production industrielle mais couvre la section F de la NACE.

C’est le seul indicateur de la production qui soit comparable entre tous les pays de l’UE. En effet, la production des comptes nationaux par branche en volume aux prix de l’année précédente chaînés est transmise à Eurostat par à eu près un tiers des pays de l’UE. On note toutefois que dans de nombreux, y compris en France, cette production en volume n’est guère estimée à partir de l’indice de la production de construction. Les méthodes de calcul de la production en volume de la construction sont expliquées dans la page Partage Volume Prix et productivité. Le fait est que les deux courbes n’évoluent pas de la même façon en France entre 2000 et 2022.

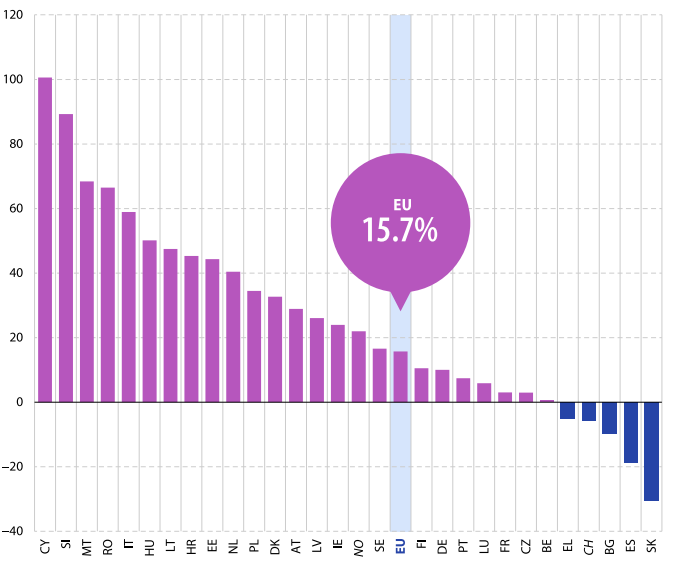

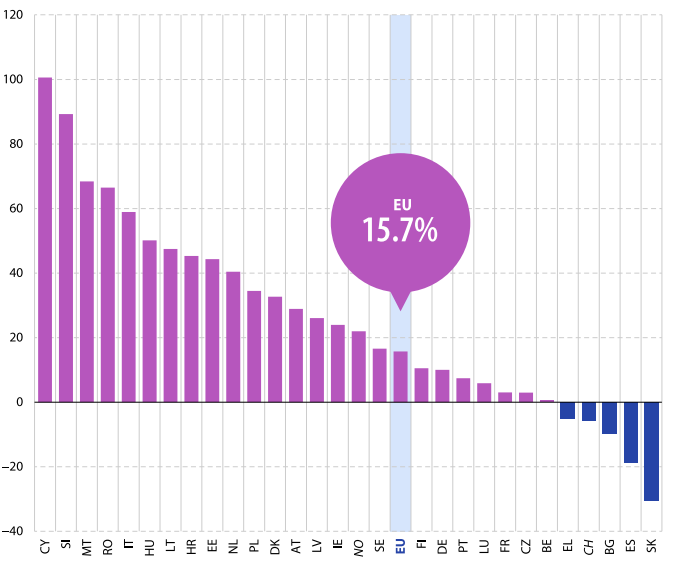

L’évolution de la production dans le secteur de la construction entre 2015 et 2023 varie fortement entre les pays de l’UE. En Slovaquie, la production de la construction en 2023 était inférieure de 30,5 % à son niveau de 2015 tandis que des contractions ont également été enregistrées en Espagne (-18,9%), en Bulgarie (-9,7%) et en Grèce (-5,1%). Ailleurs, la production de la construction a été plus élevée en 2023 qu’en 2015. Les hausses les plus importantes ont été observées à Chypre (+100,6%) et en Slovénie (+89,2%). En France, c’est une quasi stagnation (graphique suivant).

Variation globale de l’indice de la production dans le secteur de la construction (%, 2015-23)

a) L’indice de la production de construction en Europe

L’indice de production de la construction reflète l’évolution de la production en termes réels (déflatés) pour l’activité de construction. La production de la construction dans ll’UE a été relativement stable entre 2000 et 2004, puis a augmenté jusqu’en 2007. À la suite de la crise économique et financière de 2008/2009, la production de la construction de l’UE avait connu un ralentissement constant jusqu’en 2013. Après environ 2 ans de stagnation, l’indice de la construction a recommencé à grimper pour les années suivantes. En mars et avril 2020, l’indice a chuté de façon spectaculaire et a perdu plus de 25 points de pourcentage en seulement 2 mois. En mai 2020, une reprise s’est amorcée, mais la production dans le secteur de la construction n’a retrouvé son niveau d’avant la COVID-19 qu’environ un an et demi plus tard. L’évolution de la zone euro est assez similaire à l’évolution de l’UE.

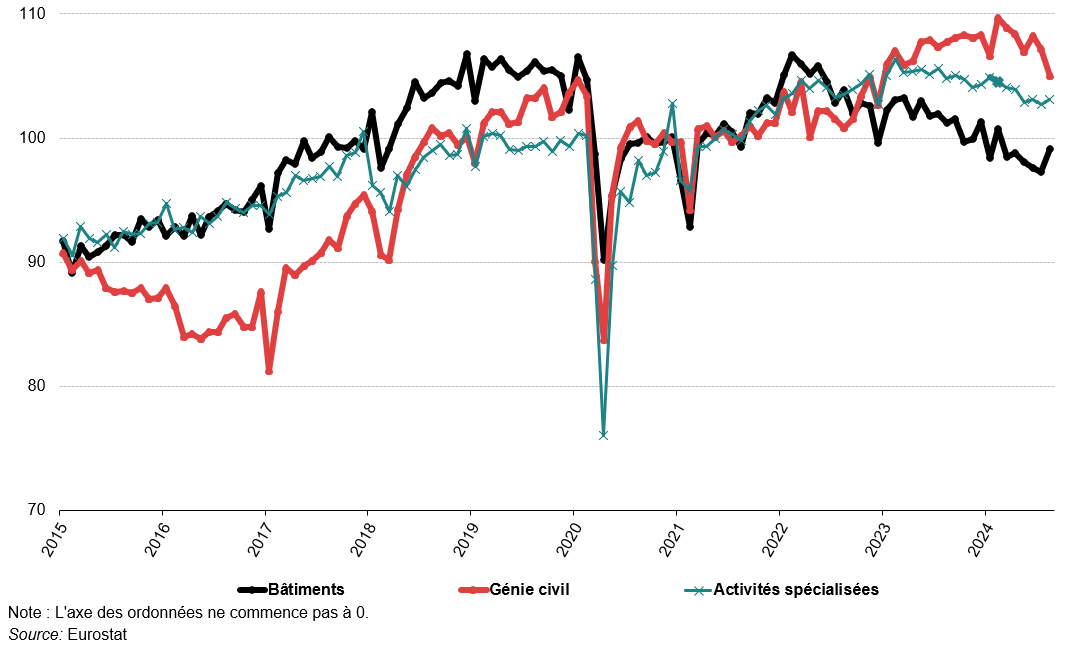

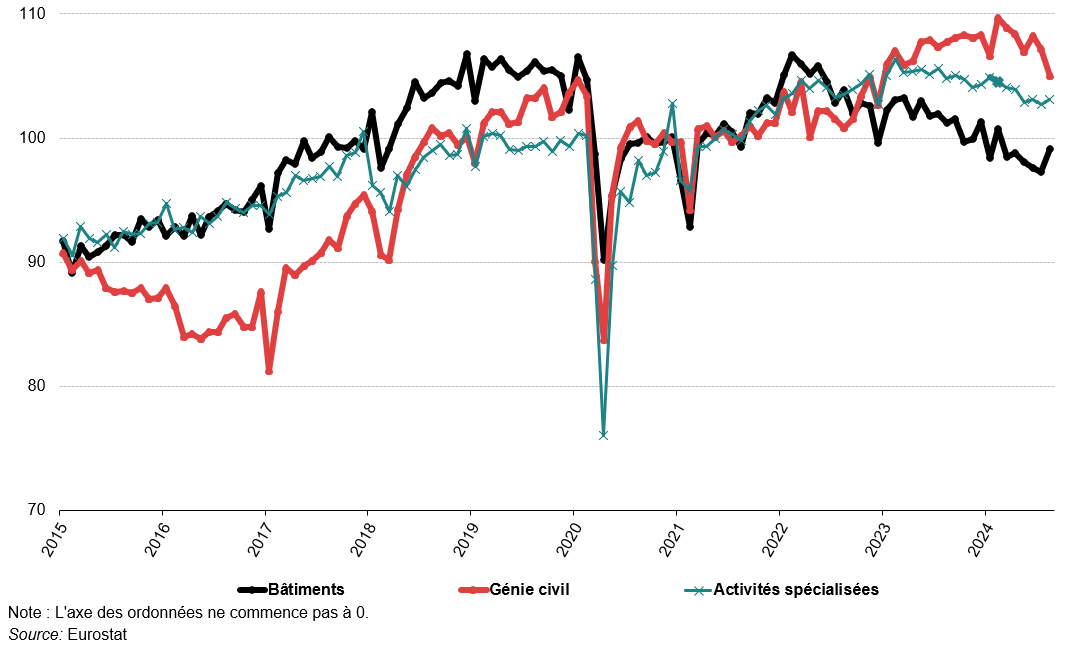

Il existe des différences notables entre le développement de la construction de bâtiments (résidentiels et non résidentiels), le développement de la construction de travaux de génie civil (par exemple, chemins de fer, routes, ponts, pistes d’aéroport, barrages) et le développement d’autres travaux de construction spécialisés. Lorsque la construction de bâtiments et les activités spécialisées ont repris dans les années 2015-2017, le génie civil était encore sur une trajectoire descendante. Cependant, au cours des dernières années, le génie civil s’est développé de manière relativement dynamique (graphique suivant)

Indice de la production de la construction par type d’ouvrages, 2015-2024 de l’U.E., données mensuelles, corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier (2021=100)

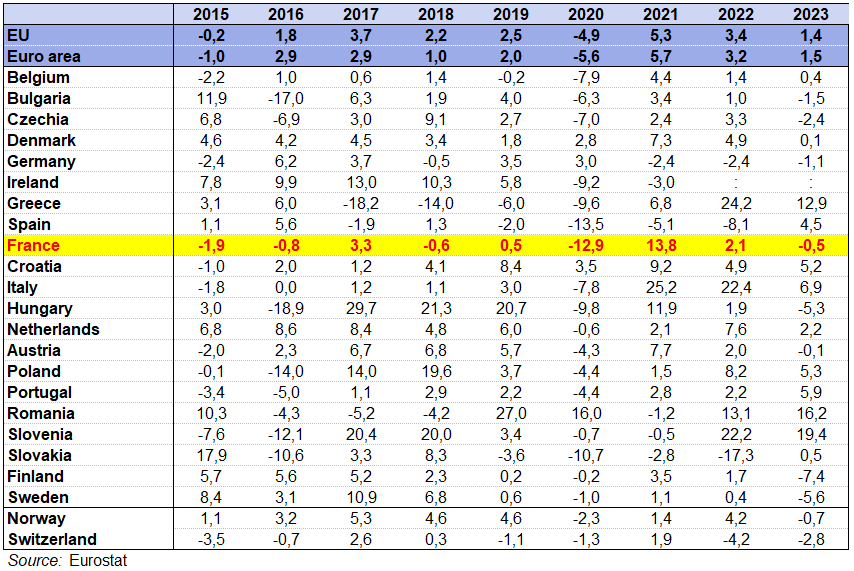

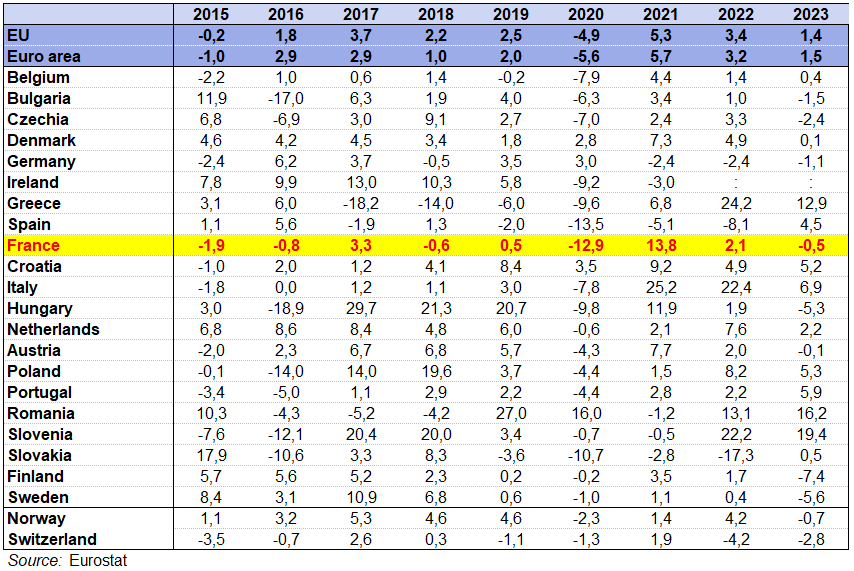

Principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures d’endiguement qui en ont résulté, les activités de construction ont chuté massivement en 2020 (-4,9 % dans l’UE et -5,6 % dans la zone euro). Une grande majorité de pays ont enregistré un taux de variation négatif. Certains pays ont toutefois accru leurs activités au cours de l’année de la pandémie, à savoir le Danemark, l’Allemagne, la Croatie, la Lettonie et Malte. En Roumanie, les activités de construction ont même augmenté de 16 %.

Au cours des trois dernières années (2021-2023), la production dans le secteur de la construction a évolué de manière relativement dynamique (augmentation de plus de 10 % dans l’UE et la zone euro). Les augmentations de production ont été particulièrement fortes en Italie (plus de 60 %) et en Grèce (50 %). En France la croissance est de +15,6%. Un certain nombre de pays ont toutefois enregistré une baisse des activités de construction, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la Lettonie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède (tableau suivant).

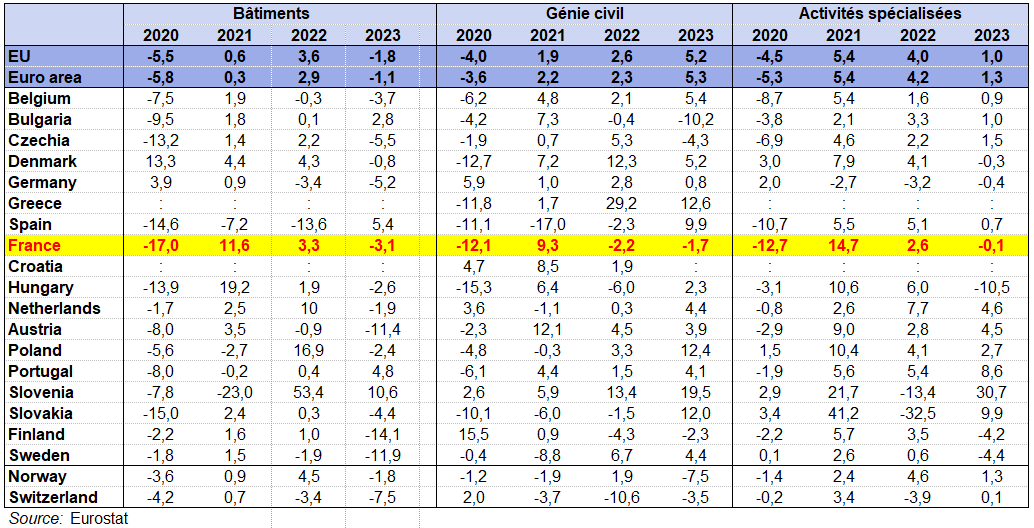

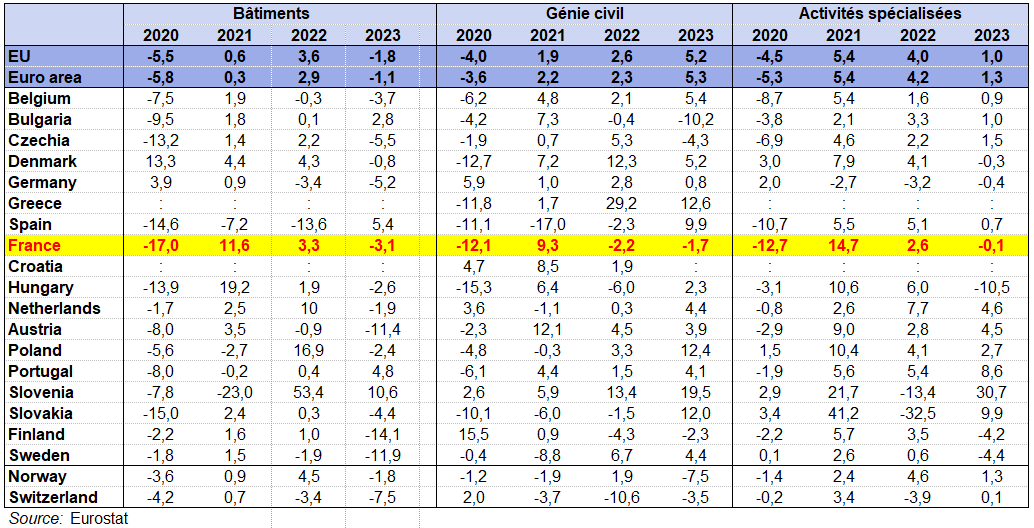

Taux de variation annuels de la production du total de la construction, 2015-2023, données corrigées des effets de calendrier

Le tableau suivant présente une ventilation de la construction totale entre la construction de bâtiments, les travaux de génie civil et les activités de construction spécialisées au cours des quatre dernières années. Dans la plupart des pays, la construction de bâtiments et les activités spécialisées ont été plus fortement touchées par la pandémie de COVID-19 que les travaux de génie civil. Dans un certain nombre de pays, ce dernier a même augmenté en 2020. En 2021, tous les secteurs ont enregistré des taux de croissance relativement élevés. En 2022, les taux étaient légèrement inférieurs, mais l’évolution globale était encore assez dynamique. En 2023, la production de construction n’a augmenté qu’à un rythme modéré en général et a même diminué dans de nombreux pays pour la construction de bâtiments comme en France (-3,1%) ou en Allemagne (-5,2%).

Construction de bâtiments, génie civil et activités spécialisées, taux de variation annuels, 2020-2023, données corrigées des effets de calendrier

b) Les permis de construire : crise du logement en France et surtout en Allemagne; embellie en Espagne

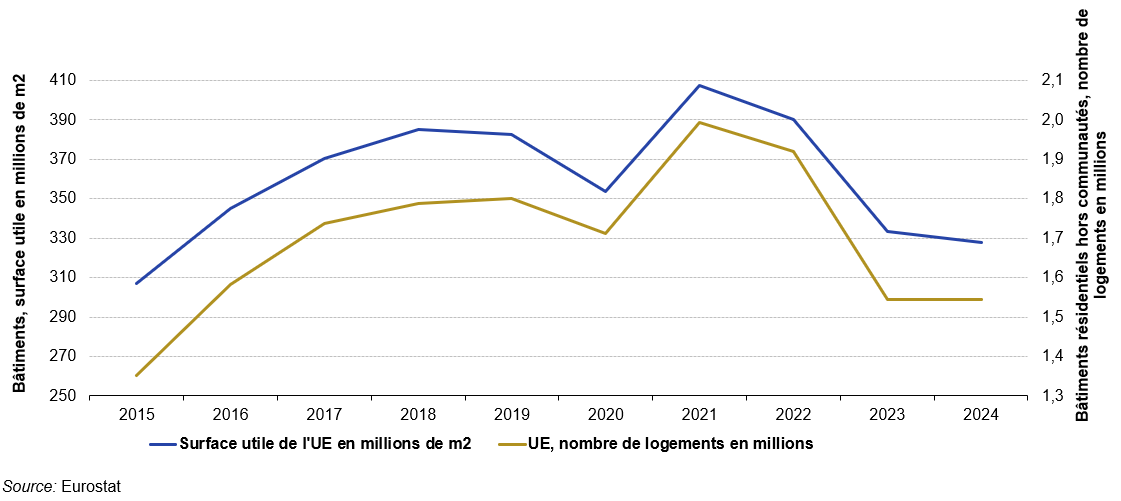

L’indice des permis de construire reflète le nombre de permis accordés et permet d’anticiper la demande attendue en matière de construction dans un avenir proche. L’indice est disponible pour 2 types de bâtiments : les bâtiments résidentiels à logement unique et les bâtiments résidentiels de 2 logements ou plus ((mais pas les bâtiments résidentiels pour les communautés). Dans l’ensemble de l’UE, le nombre de permis pour les deux types de résidentiels ont augmenté entre 2015 et 2019. Le nombre a chuté en 2020, sous l’effet de la pandémie de COVID-19, plus particulièrement pour les bâtiments de 2 logements ou plus. En 2021, le nombre de de permis pour les deux types de logements a fortement augmenté, plus que la baisse enregistrée en 2020. En 2022, le nombre de permis pour les bâtiments résidentiels de 2 logements ou plus a continué d’augmenter, tandis que le nombre de permis pour les bâtiments résidentiels d’un seul logement a quelque peu reculé. En 2023, les indices pour les deux types de bâtiments ont diminué encore plus fortement qu’en 2020. L’indice des bâtiments résidentiels à logement unique en 2023 était inférieur de 6,9 % à son niveau de 2015, tandis que pour les bâtiments résidentiels de 2 logements ou plus, l’indice l’indice avait augmenté de 27,9 % au cours de la même période.

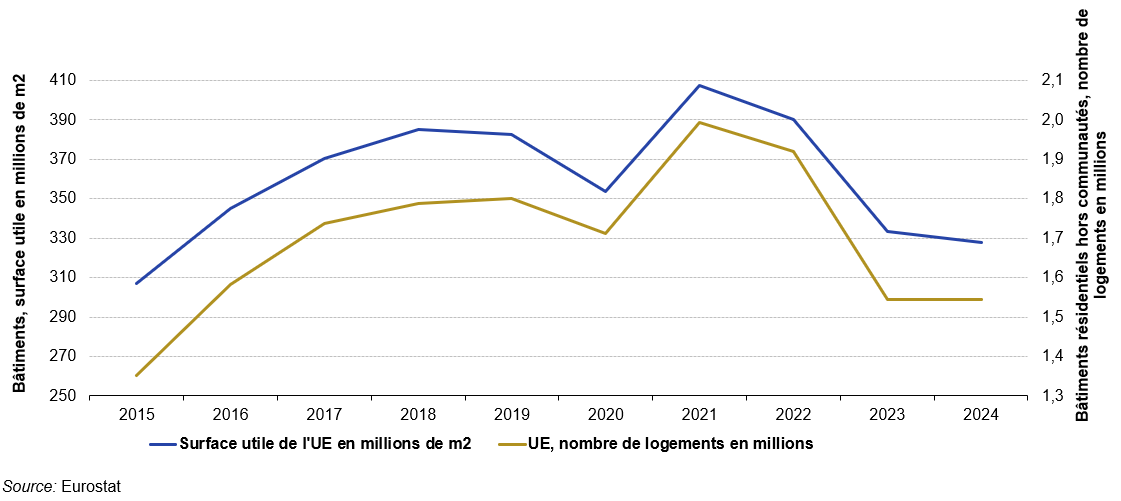

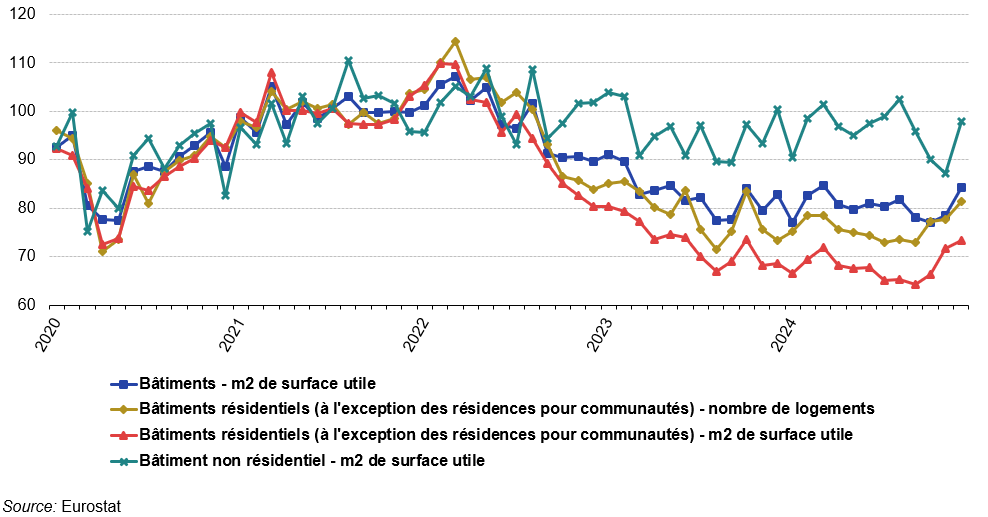

Le graphique suivant montre l’évolution des permis de construire dans l’UE depuis 2015. Il montre l’indice utile de surface au sol pour tous les bâtiments (axe vertical gauche) et l’indice de logement pour les bâtiments résidentiels à l’exclusion des résidences pour les communautés (axe vertical droit). Les niveaux de l’indice des bâtiments en 2020 ont diminué de 7,6 % (UE, surface utile au sol) et de 5,0 % (UE, nombre de logements), principalement en raison de la pandémie de COVID-19. À partir du dernier trimestre de 2020, l’indice des permis de construire a commencé à se redresser. En 2021, les permis de construire ont augmenté de 15,2 % pour la surface au sol utile de l’UE et de 16,4 % pour le nombre de logements dans l’UE.

En 2022, les deux indices ont de nouveau chuté. L’indice du plancher utile est de 4,3 %, l’indice du logement de 3,6 %. En 2023, la baisse des permis délivrés s’est accélérée pour atteindre -14,6 % pour l’indice de surface au sol et -19,6 % pour le nombre de logements.

En 2024, l’indice de la surface au sol des bâtiments a connu une nouvelle baisse de 1,6 %, tandis que l’indice des logements a stagné

Permis de construire dans l’UE 2015-2024, valeurs absolues, données annuelles, non ajustées

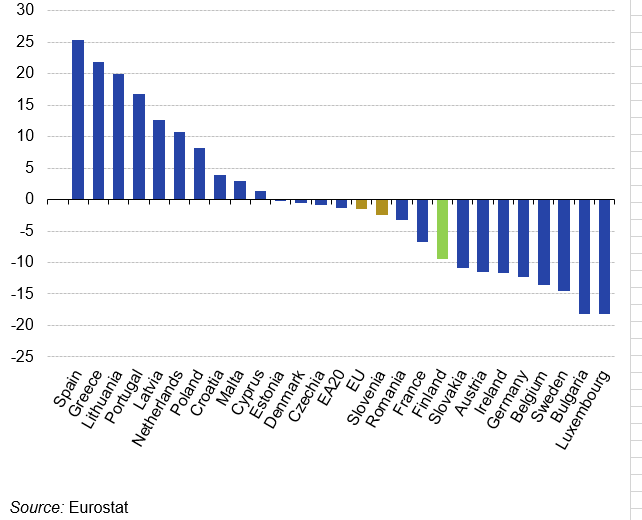

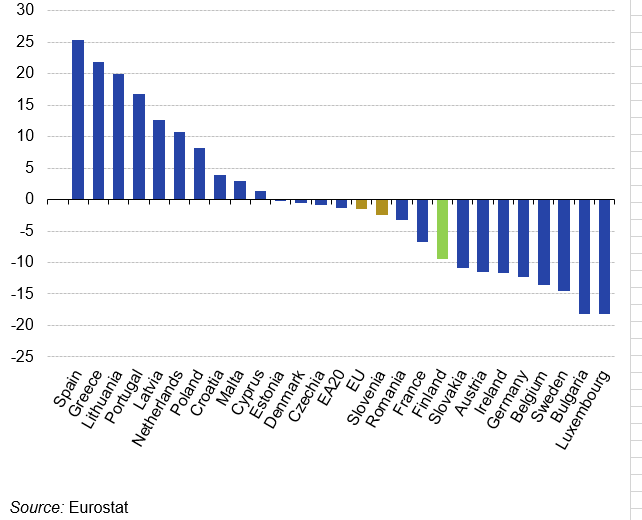

Le taux moyen de l’UE (indice de surface minimale) pour 2023 de -1,5 % (-1,3 % pour la ZE-20) cache de grandes différences entre les pays de l’UE (graphique suivant). Les permis de construire délivrés (pour tous les types de bâtiments mesurés en m2 de surface au sol) ont augmenté dans 10 pays de l’UE. Les hausses ont été particulièrement élevées en Espagne (25,3 %), en Grèce (21,9 %) et en Lituanie (20,0 %). L’indice des permis de construire a chuté dans 16 pays de l’UE, dans certains pays assez fortement, par exemple en Hongrie (-24,7%), en Bulgarie et au Luxembourg (-18,1% dans les deux cas). En France l’indice est de -6,7% en 2024 soit une chute moins spectaculaire qu’en Alelmagen (-12,3%).

Permis de construire en termes de surface utile, taux de variation entre 2023 et 2024 (%), sur la base de données annuelles absolues, non ajustées

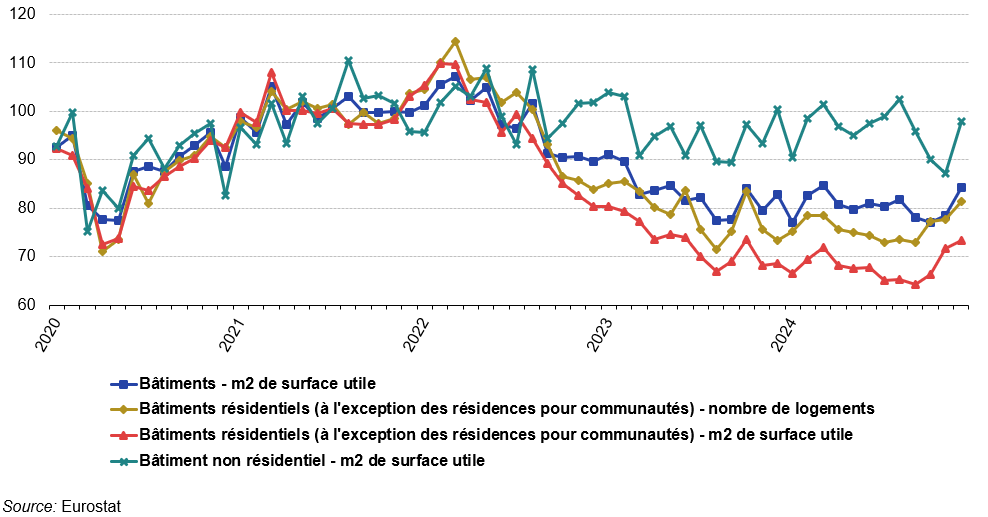

Le graphique suivant montre l’évolution mensuelle de l’indice des permis de construire de l’UE depuis 2020. Comme on peut le voir, les indices pour les bâtiments et les bâtiments résidentiels ont suivi une tendance similaire, qu’ils soient mesurés en termes de nombre de bâtiments ou de surface au sol utile. L’indice des bâtiments non résidentiels est resté à un niveau relativement stable à long terme. Les indices des bâtiments résidentiels affichent une tendance à la baisse depuis le début de l’année 2022 et ne se sont inversés que ces derniers mois.

Permis de construire dans l’UE, 2020 – 2024, données mensuelles, corrigées des effets calendaires et saisonniers (2021 = 100)

c) Les indices de prix de la construction

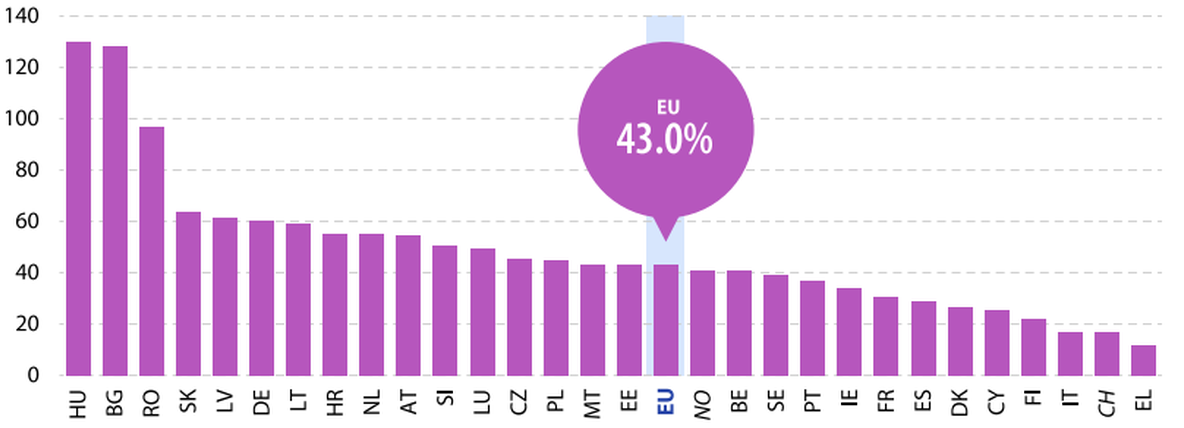

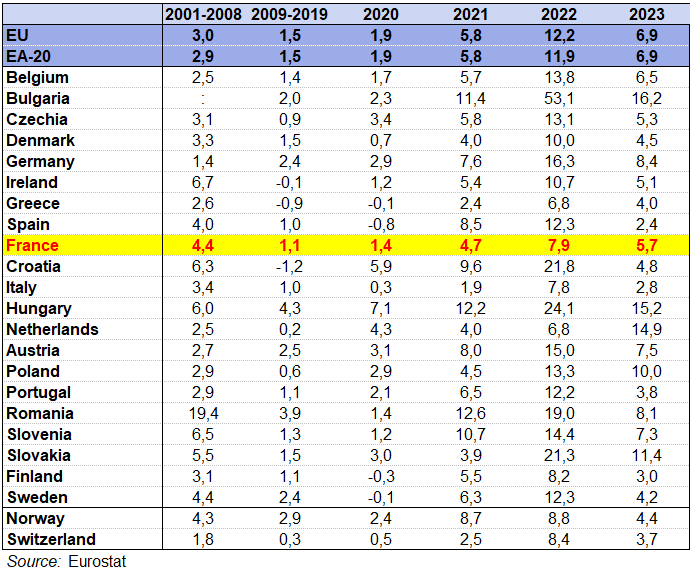

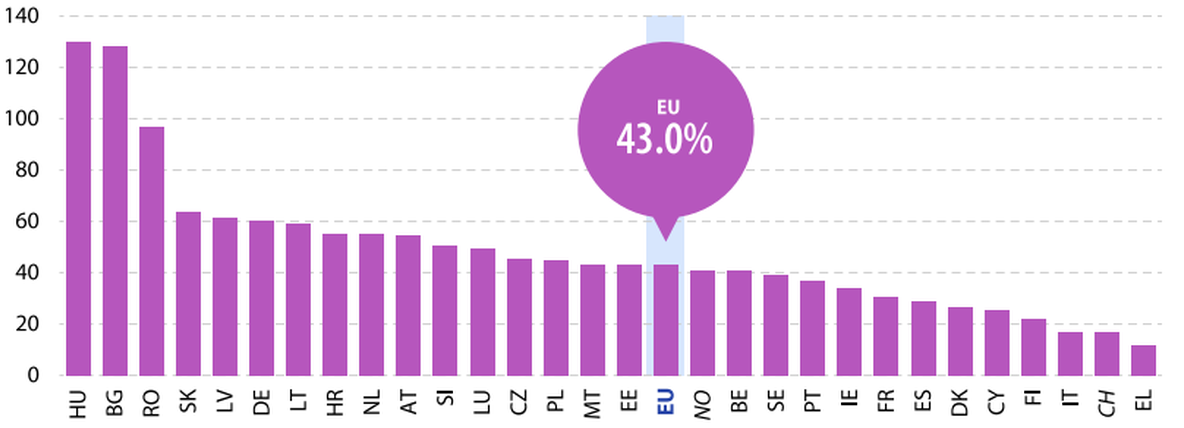

L’indice des prix à la production pour la construction de bâtiments résidentiels neufs (à l’exclusion des résidences pour communautés) mesure les prix des activités de du point de vue du constructeur. Il reflète les prix que les clients paient aux entrepreneurs. Entre 2015 et 2023, les prix de la construction ont augmenté de 43,0 % dans l’UE. UE. Une grande partie de cette hausse est récente, puisque les augmentations annuelles en 2021 (+5,8 %), 2022 (+12,2 %) et 2023 (+6,8 %) ont été plus importantes que pour toute autre année. (+6,8%) ont été plus importantes que pour toute autre année au cours de la période considérée. Les prix ont particulièrement augmenté en Hongrie et en Bulgarie, où ils étaient plus de deux fois plus élevés en 2023 qu’en 2015 respectivement) ; les prix ont également augmenté de près de 100,0 % en Roumanie. en Roumanie. La plus faible hausse des prix de la de la construction de bâtiments résidentiels neufs a été en Grèce (+11,4%). En France les prix n’ont augmenté que de 30%.

Variation globale des prix à la production dans la construction de nouveaux bâtiments résidentiels (%, 2015-23)

Source: Eurostat

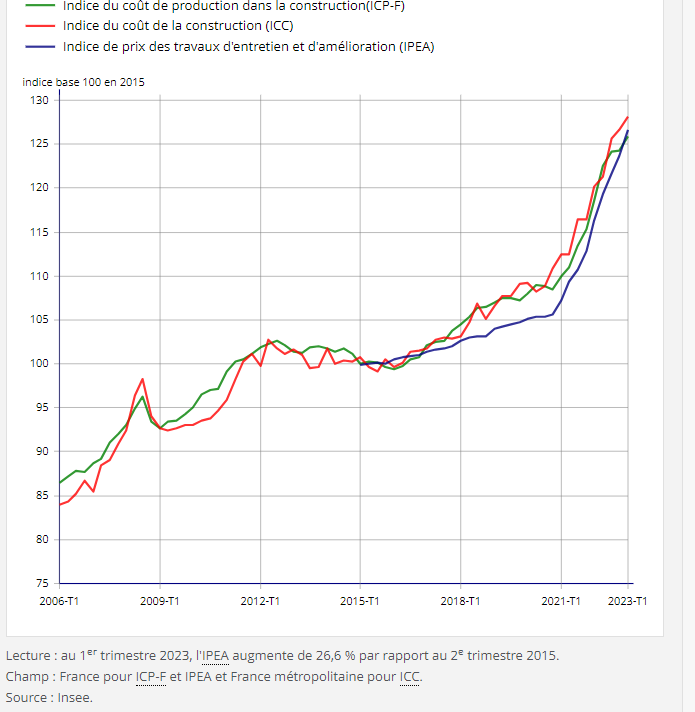

Entre 2000 et la mi-2008, les prix et les coûts de production dans le secteur de la construction (pour les bâtiments résidentiels ) ont augmenté de manière relativement constante dans l’UE. Après avoir atteint un pic au troisième trimestre de 2008, les indices ont commencé à baisser et ont atteint leur niveau le plus bas environ un an plus tard. Dans l’ensemble, cependant, la baisse n’a pas été particulièrement prononcée. En 2010, les indices des prix et des coûts ont recommencé à augmenter. Environ un an plus tard, ils ont retrouvé le niveau qu’ils avaient affiché avant la crise financière et économique. Jusqu’en 2012, les indices ont continué à augmenter, puis ont stagné pendant une période relativement longue entre 2012 et 2016, avant de renouer avec une nouvelle hausse continue.

Les indices des prix et des coûts de la construction n’ont pas été fortement affectés par la crise du Covid-19 au cours des premier et deuxième trimestres 2020. En 2021, une croissance dynamique a été amorcée, notamment grâce aux coûts des matières premières. Cette évolution s’est poursuivie en 2022. En 2023 et 2024, les prix et les coûts ont continué d’augmenter, mais pas de manière aussi dynamique que les années précédentes.

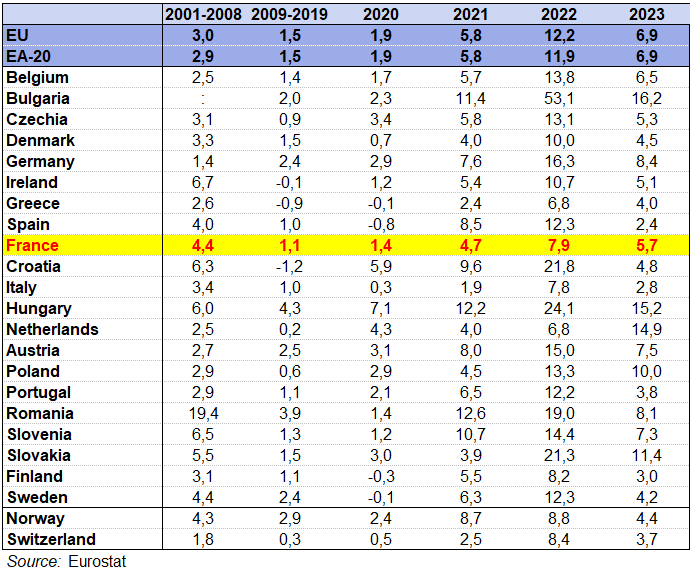

Le tableau suivant présente les taux de croissance annuels pour l’UE, la zone euro et les États membres de l’UE pour la période 2001-2023. Pour les années 2001 à 2008 et la période 2009 à 2019, les taux annuels moyens sont présentés. Ils correspondent aux deux phases d’évolution des prix et des coûts décrites ci-dessus pour l’UE. Pendant la pandémie de Covid-19 (2020), les prix de la construction n’ont pas montré de forte réaction. À quelques exceptions près, les pays de l’UE affichent une évolution globalement similaire à celle de l’ ensemble de l’UE . En 2021, les prix ont augmenté rapidement (5,8 % dans l’UE et dans la zone euro), notamment en Roumanie, à Malte et en Hongrie. En 2022, cette évolution s’est accélérée. La plupart des pays ont affiché des taux de variation à deux chiffres. Les augmentations les plus faibles (6,8 % en Grèce et aux Pays-Bas) étaient encore assez élevées par rapport aux taux des années précédentes. À l’exception de Malte (-0,3 %), les prix ont continué d’augmenter rapidement en 2023, mais pas aussi radicalement que l’année précédente.

Prix et taux d’intérêt en forte hausse expliquent la chute de la demande. Confirmant le graphique prcécédent la hausse en France est moins forte que dans l’UE.

Taux de croissance annuels, indices des prix à la production pour les bâtiments résidentiels neufs, données noncorrigées

X – PRIX, PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ EN FRANCE ET EN EUROPE

On applique ici les travaux de la fresque historique du système productif français de l’Insee aux comptes bâtiment et travaux publics [10].

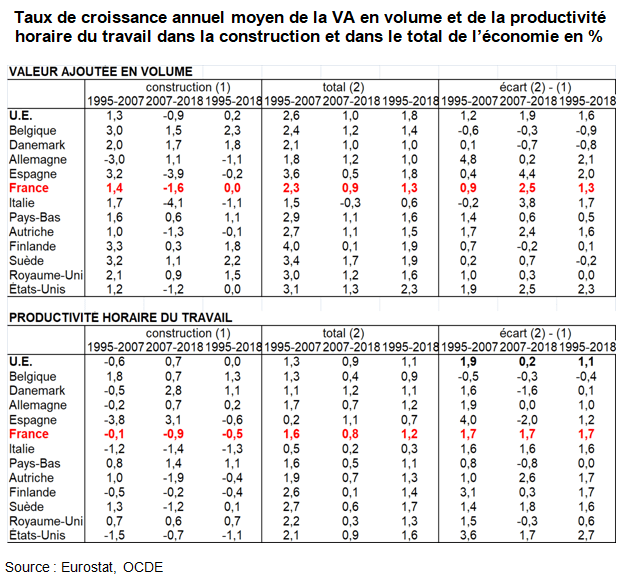

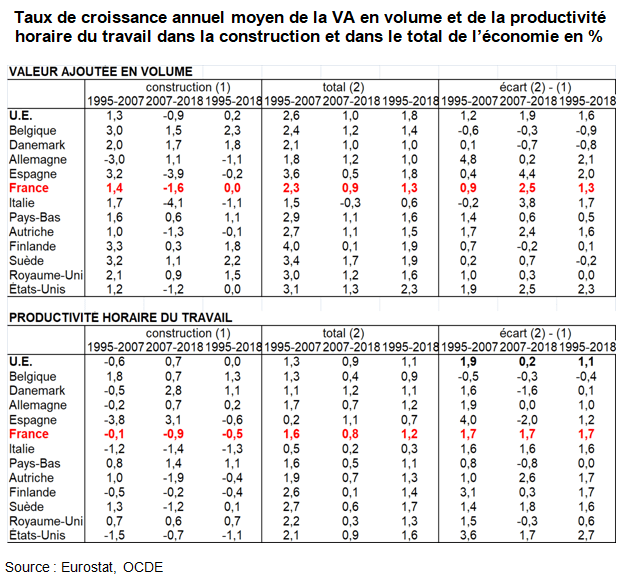

On distingue 3 groupes de pays suivant la croissance de la valeur ajoutée (VA) en volume entre 1995 et 2018 des comptes bâtiment et travaux publics . Ces divergences apparaissent lors de la crise de 2007 variable selon les pays.

- Le renversement est particulièrement marqué en Espagne +3,2% par an de 1995 à 2007 ; -3,9% de 2007 à 2018 et dans une moindre mesure en France : +1,4% de 1995 à 2007, -1,6% de 2007 à 2018. Ceci fait apparaître une forte divergence entre la croissance globale et la baisse du BTP (écart de 2,5% en France). Dans la plupart de ces pays, la VA stagne voire diminue légèrement (Espagne) entre 1995 et 2018. Ce groupe comprend aussi les États-Unis et l’Autriche.

- C’est ce choc qui n’est pas aussi fort dans les pays du Nord après 2010 et qui permet la croissance plus forte depuis 1995 : +2,2% en Suède, +1,8% au Danemark et en Finlande, +2,3% en Belgique, +1,5% au Royaume Uni, +1,1% aux Pays Bas. Ces pays ont deux points communs : une consommation effective par habitant élevée, liée à une croissance assez forte, et une démographie plutôt florissante. Les États-Unis ou l’Autriche font exception à cette règle. L’autre facteur de reprise de la croissance de la construction est la baisse des taux d’intérêt, quasi nuls en 2019. Ce second groupe est aussi caractérisé par une assez forte croissance de la VA après 2007, parfois même plus forte que la croissance de la VA de l’ensemble de l’économie.

- Un dernier groupe comprend l’Allemagne et l’Italie où la VA baisse entre 1995 et 2018 de -1,1% par an, mais avec un regain après 2007 dans le premier et au contraire une forte baisse dans le second.

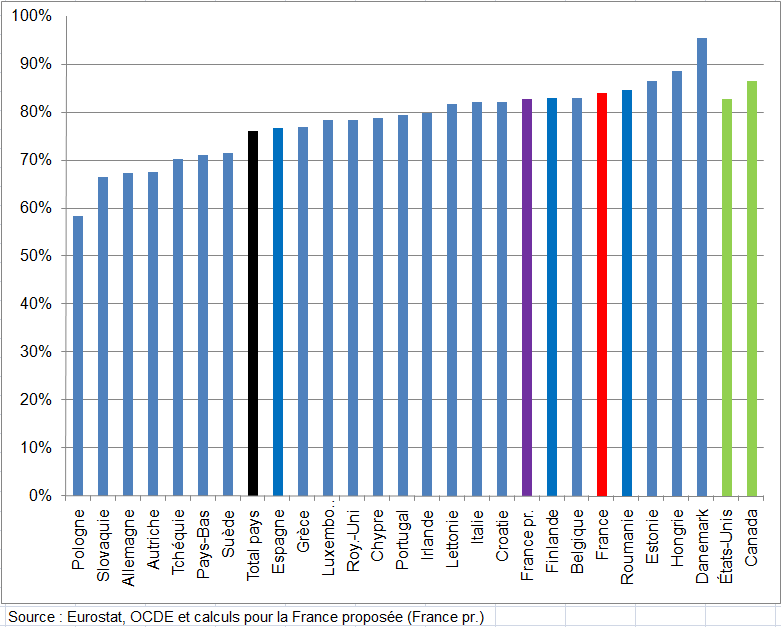

La productivité du travail (VA en volume / heures travaillées) baisse de -0,5% par an entre 1995 et 2018 en France comme toutefois dans d’autres pays : États-Unis, Italie, Espagne, Autriche,.. grosso modo le premier groupe de pays en terme d’évolution de la VA (entre -0,4% et -0,8%) (voir page Partage Volume Prix et productivité). Alors qu’elle augmente dans quelques pays du Nord de l’Europe (+1% en Belgique, +1% aux Pays-Bas , +0,6% au Royaume Uni). Elle est stable dans l’UE et en Allemagne (+0,2%) et Suède (+0,1%). Mais elle baisse en Finlande.

Elle augmente en France de 0,1% par an entre 2010 et 2018 au moment de la mise en place de la méthode hédonique sur l’ICC mais +0,9% dans l’UE. Même si elle baisse dans plusieurs pays durant cette période, cet écart s’accroît donc légèrement par rapport à la période 1995-2018. La méthode hédonqiue améliore-t-elle le partage volume prix ou bien refléte-t-elle bien les évolutions de prix?

En ce qui concerne la période 1995-2018, les gains de productivité générés en France dans la construction sont nuls. La productivité du travail a même chuté de 13% avec une baisse particulièrement sensible de -10% entre 2007 et 2018.

La France est un des pays où l’écart entre les gains productivité de l’ensemble de l’économie et ceux de la construction est le plus élevé (1,7% contre 1,1% dans l’UE). Mais on trouve une telle différence dans d’autres pays (Finlande, Autriche, Suède, Italie et surtout États-Unis : 2,7%).

1/Prix et coûts unitaires en Europe de 1995 à 2018

a) Évolution de la productivité du travail et du coût horaire du travail

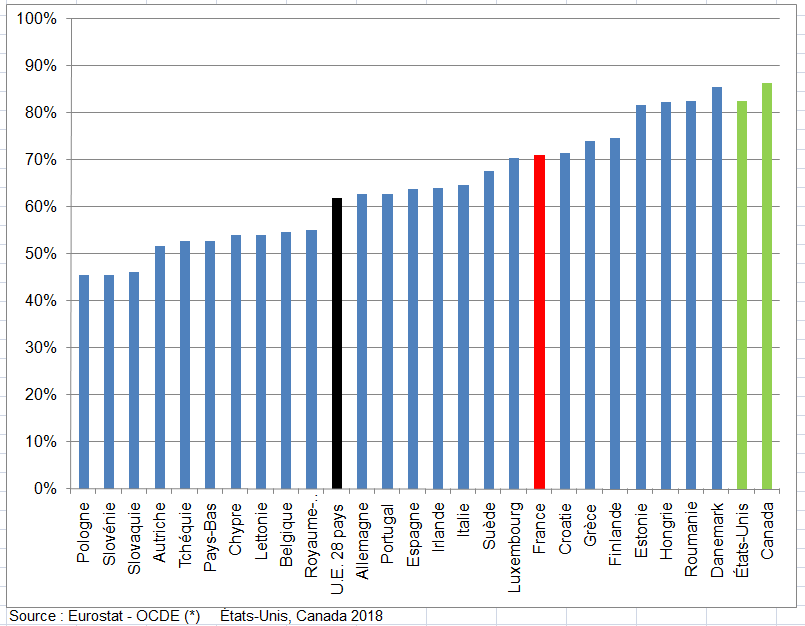

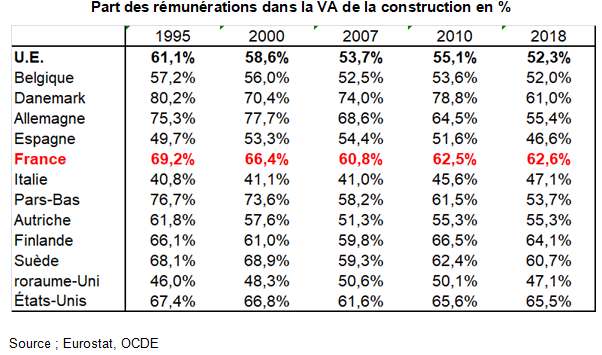

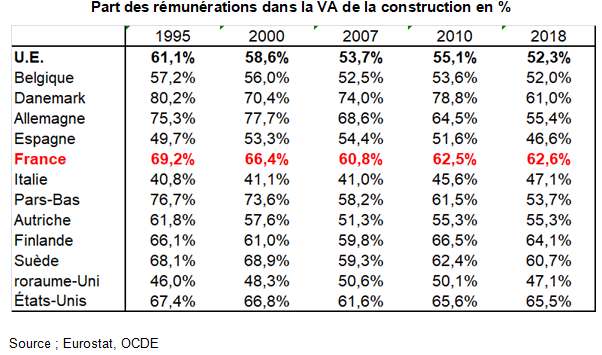

Il est certain que la rémunération de salariés dans la VA de la construction est plus élevée en France que dans la moyenne des autres pays : 62,6% en 2018 contre 52,3% dans l’UE. Mais ceci est aussi en partie vrai pour l’ensemble de l’économie. 59% en France contre 53% dans l’UE. Tout au plus l’écart est plus prononcée dans la construction. Cette part progresse en France après la crise de 2007 pour ne pas varier de 2010 à 2018.

En même temps, ce taux baisse en France de 6 points car il était de 69,2% en 1995. Mais ici aussi, il a plus baissé dans l’UE : -9 points. Faut il rapprocher cette divergence d’une plus grande croissance des coûts salariaux en France ? Cette mesure est délicate : on dispose de deux indicateurs.

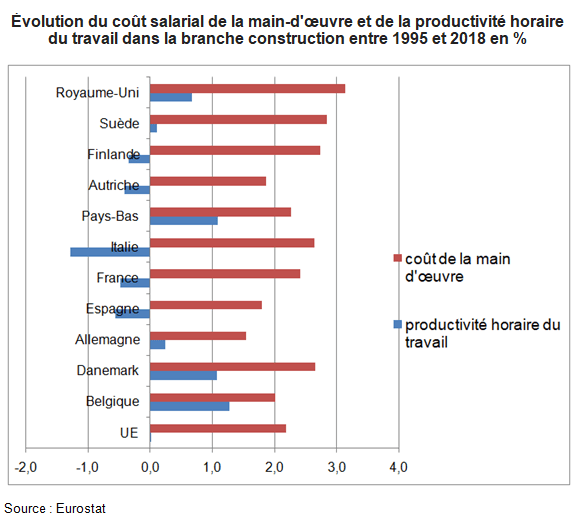

Si on s’en tient au coût horaire (rémunération des salariés plus impôts moins subventions), ce qui n’est pas le même concept que le précédent ratio, disponible aussi sur le site d’Eurostat, la progression serait la même en France et dans l’UE : +2,4% entre 1995 et 2018. Les coûts de la main-d’œuvre sont ici définis comme les dépenses de base supportées par les employeurs dans le but d’employer du personnel. Ils comprennent la rémunération des employés, avec les salaires et traitements en espèces et en nature, les cotisations patronales de sécurité sociale et les taxes sur l’emploi considérées comme des coûts de main-d’œuvre moins les subventions reçues, mais pas les coûts de formation professionnelle ou d’autres dépenses telles que les frais de recrutement et les dépenses en vêtements de travail. L’unité statistique peut être l’entreprise ou l’unité locale, avec 10 employés ou plus. La base de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre ne couvre pas les petites entreprises. Les niveaux de coût de la main-d’œuvre sont basés sur la dernière enquête sur le coût de la main-d’œuvre (actuellement 2016) et une extrapolation basée sur l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre (LCI).

D’autre part, en faisant le ratio « rémunérations / heures travaillées » à partir des données d’Eurostat (comptes d’exploitation du TES), on parvient à une progression de 2,3% par an en France entre 1995 et 2018 contre une progression de + 2 % dans l’UE. Mais mesure-t-on correctement les heures travaillées dans cette branche ? Néanmoins, c’est cette approche qui sert au graphique suivant.

Cette progression est moins forte en Allemagne (+1% pour cette dernière variable et +1,7% pour le coût de la main d’œuvre ) . Elle est aussi moins forte en Espagne, Autriche, Pays Bas. Mais la progression est plus forte dans les pays du nord de l’Europe (Suède, Finlande, Danemark, Royaume Uni) soit autour de 3% par an. Elle est un peu plus forte en Italie qu’en France.

Il reste que ces progressions du coût salarial sont bien supérieures aux gains de productivité horaire du travail, notamment en France, où l’écart est presque de 3 points.

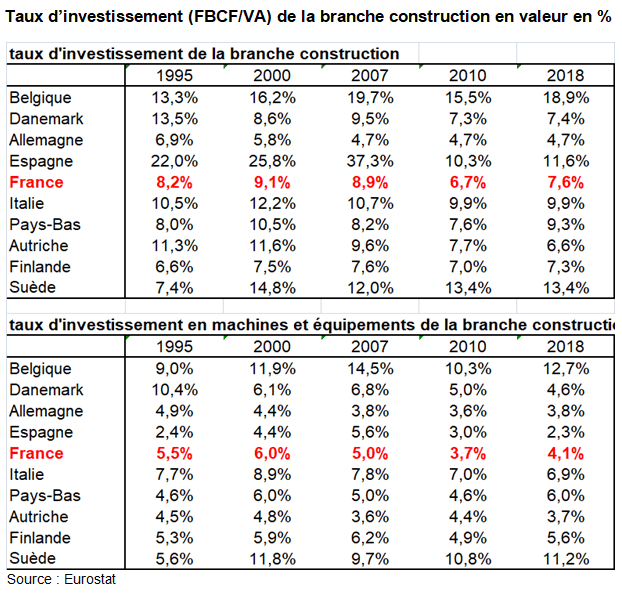

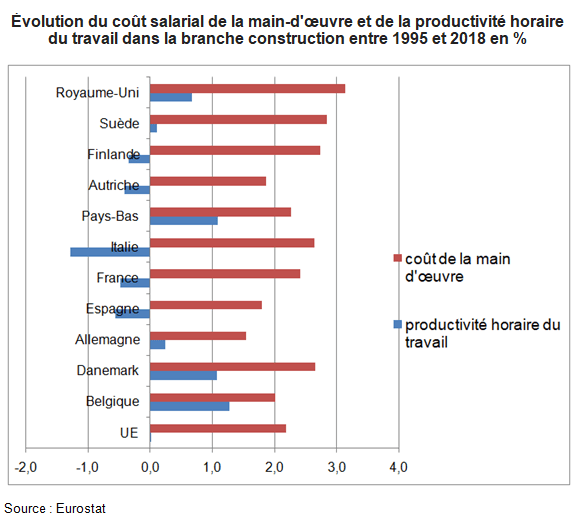

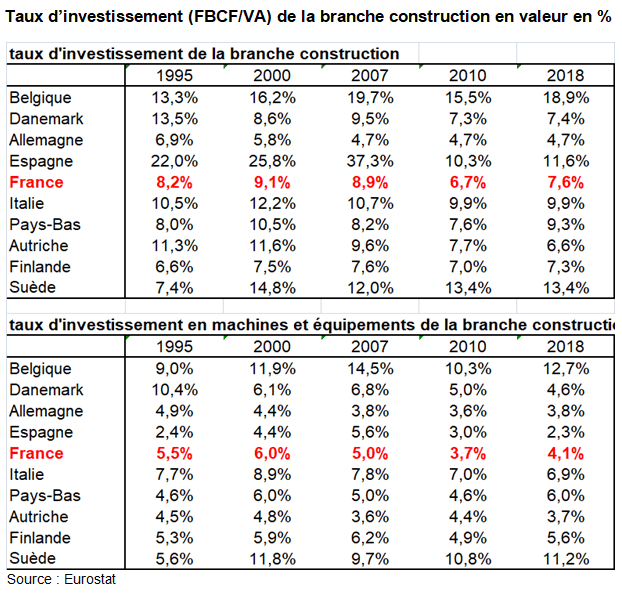

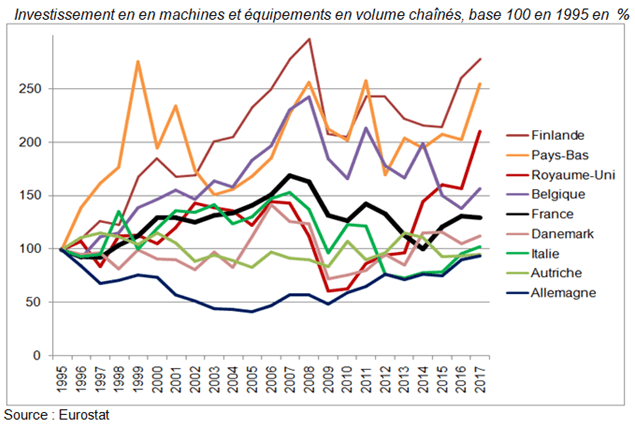

b) Faiblesse relative du taux d’investissement en machines et équipements

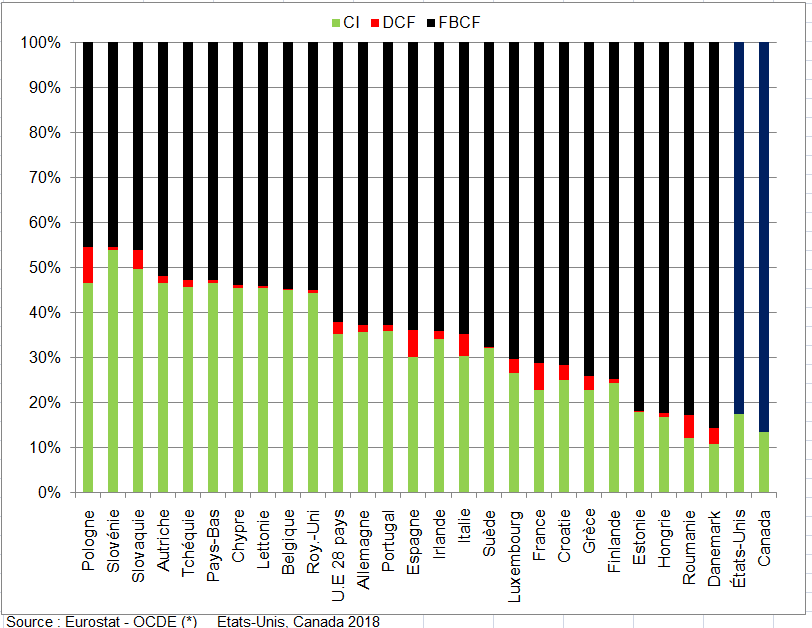

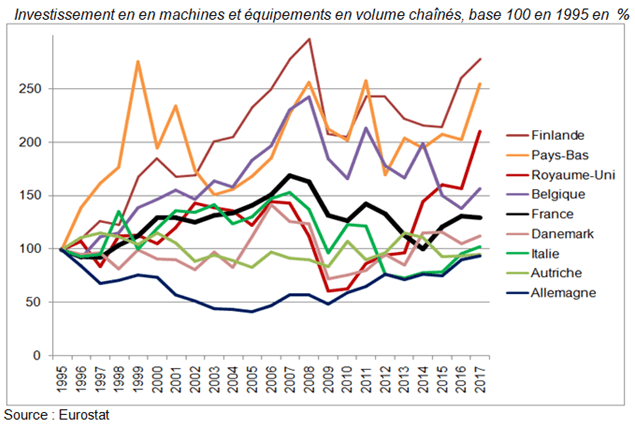

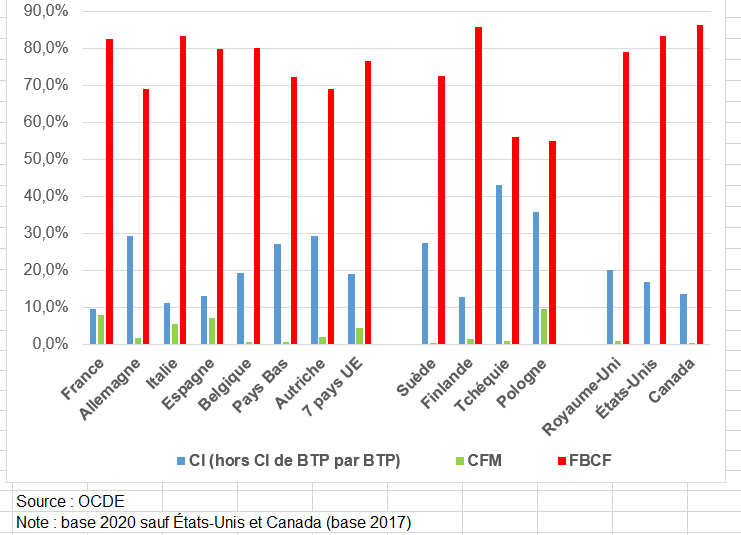

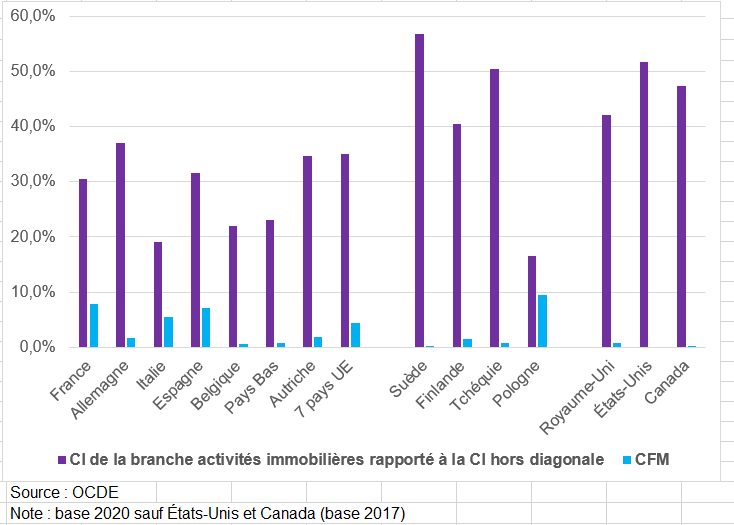

Pourquoi la productivité du travail du BTP décroît -t-elle en France? La réponse vient de l’investissement productif, c’est à dire de l’investissement en machines et équipements qui représentent l’essentiel de la FBCF en construction dans la plupart des pays. Deux graphiques sont révélateurs des difficultés françaises.

Le taux d’investissement en valeur (FBCF / VA) en machines baisse régulièrement de 2000 à 2017, malgré un léger redressement depuis 2010, signe avant coureur d’un regain de la productivité. Il diminue de 5,4% en 1995 à 3,7% en 2010. Il se redresse pour atteindre 3 ,8% en 2017. C’est l’un des plus bas taux des pays étudiés avec le Royaume Uni et l’Autriche.

Le volume de cet investissement a certes augmenté en France entre 2000 et 2017. Il a augmenté jusqu’à la crise de 2007 pour diminuer ensuite et se redresser à partir de 2014. Cette évolution est proche de celle des Pays Bas, mais avec des à coups. Elle est pire en Italie, ce que traduit largement la chute de la productivité du travail dans ce pays, plus marquée qu’en France. Mais la FBCF en machines augmente en Allemagne, au Royaume Uni ou en Espagne, et surtout en Suède après 2007. A noter que dans le graphique suivant, les courbes de l’Espagne et du Royaume Uni n’apparaissent pas alors que la croissance est plus forte qu’en France. Ainsi, la baisse de la productivité su travail s’expliquerait en partie par cette atonie de l’investissement en machines et équipements.

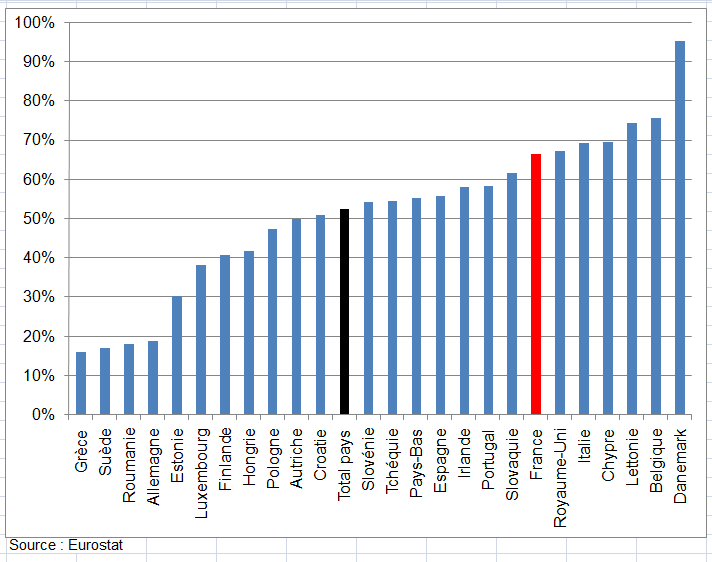

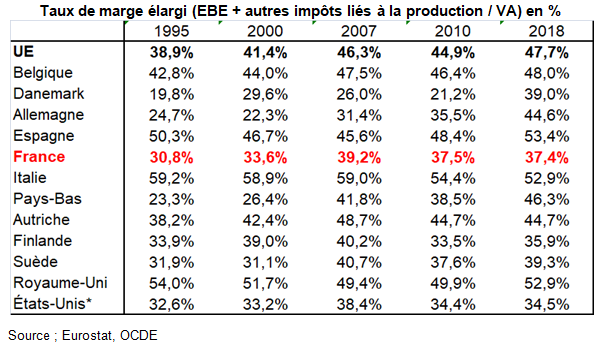

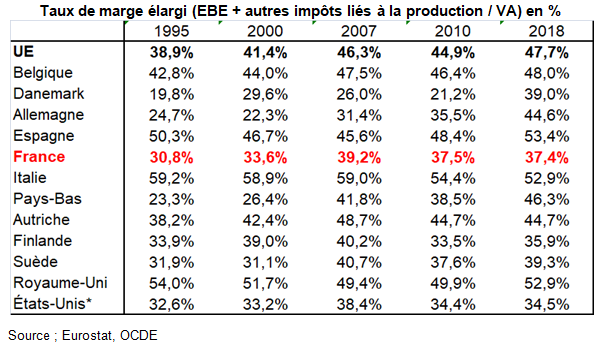

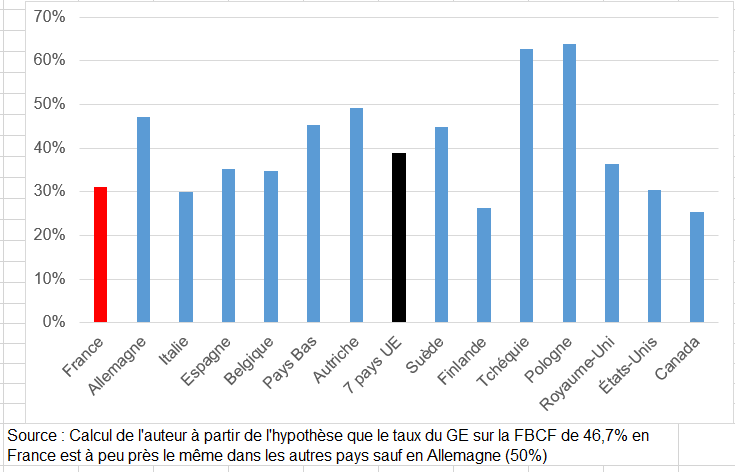

c) faiblesse du taux de marge en France malgré un regain entre 2015 et 2019

Le taux de marge « élargi » (EBE + impôts liés à la production) est plus disponible sur longue période que le taux de marge (EBE / VA) même si ce dernier est plus significatif du point de vue des entreprises. Ainsi la part des impôts liés à la production est plus élevé en France. Par exemple, si on calcule le seul taux de marge, hors impôts, il est de 35% en France contre 44,5% en Allemagne.

Le taux de marge « élargi » est de 37,4% en France en 2018 (mais 39,5% en 2019 et seulement 36,1% en 2015), contre 44,6% en Allemagne et autour de 47% dans la plupart des pays qui entourent la France. Il est en revanche plus bas dans les pays scandinaves. Alors que pour l’ensemble des branches de l’économie, le taux de marge est aussi plus bas mais de manière moins prononcée.

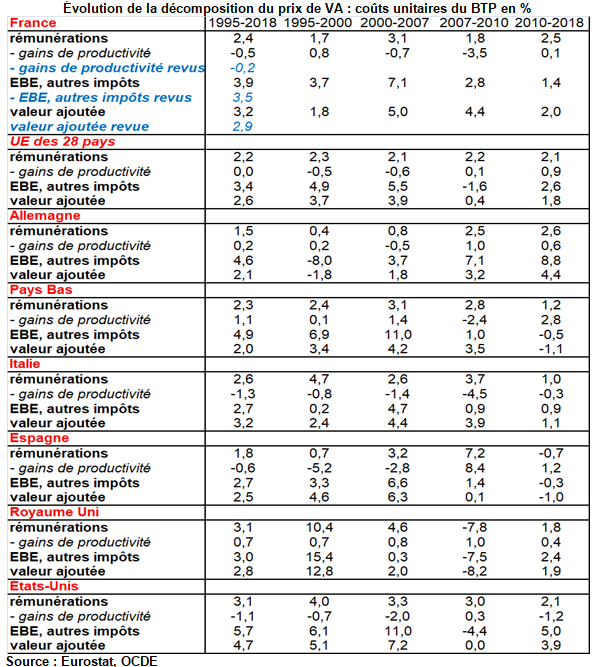

d) D’où viendrait la hausse du prix de la VA des comptes bâtiment et travaux publics en France ?

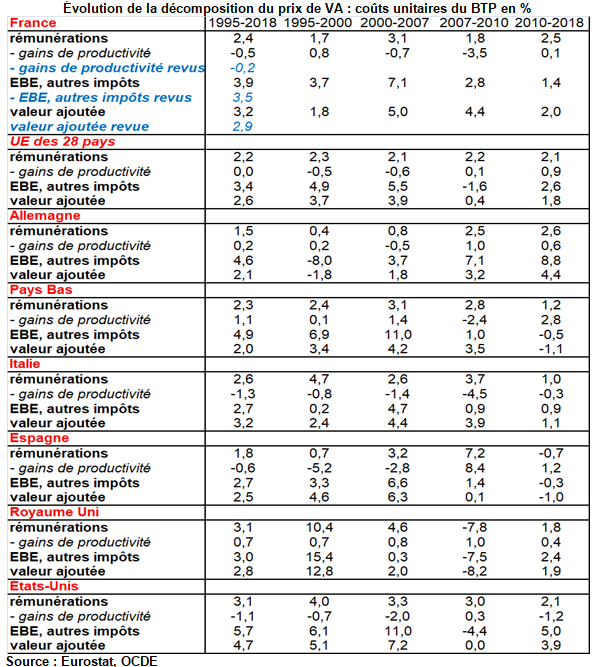

On tente d’expliquer la croissance du prix de la VA à partir de celle des coûts unitaires : coût unitaire salariale par unité produite (hausse du coût salarial moins gains de productivité), coût unitaire de l’excédent brut d’exploitation élargie (EBE + impôts net des subventions sur la production) : voir encadré et exemple fictif suivant.

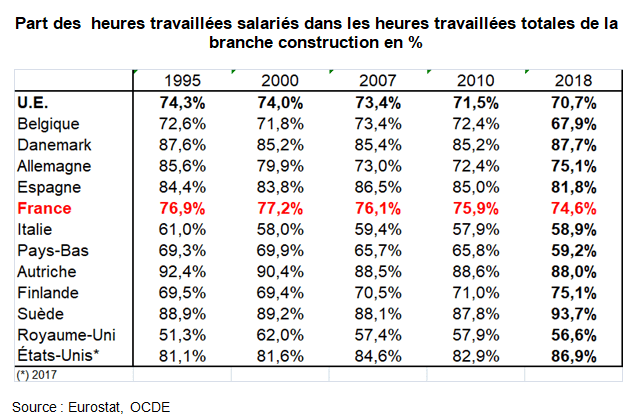

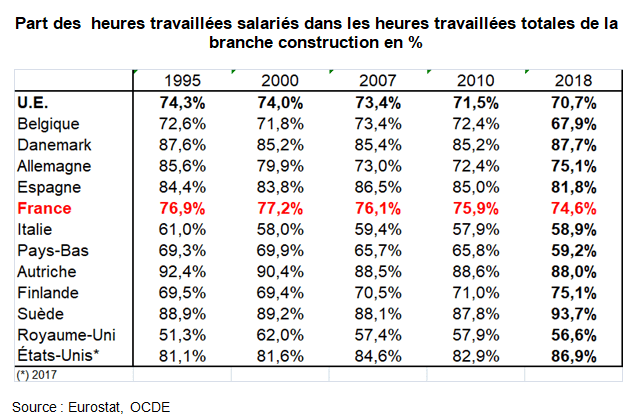

Les entrepreneurs individuels sont aussi des parties prenantes importantes au partage de la valeur ajoutée. Raisonner en marge d’exploitation (EBE/valeur ajoutée) peut s’avérer de ce point de vue très gênant pour les secteurs où les entrepreneurs individuels sont nombreux et où leur effectif relatif ne diminue plus depuis 1995 : ainsi le taux de marge d’exploitation augmente dans le BTP, sans que l’on puisse faire aisément le partage entre effet de la « non-salarisation » de ce secteur et augmentation effective des marges des sociétés.

En effet dans les pays où l’EBE par unité produite augmente très fortement (Allemagne, Pays Bas), la part des salariés diminue très fortement (tableau suivant). Il n’y a qu’aux États-Unis où la part des salariés augmente sensiblement et où l’EBE par unité produite croît aussi plus vite que le prix de VA.

Notons aussi qu’il n’est pas souhaitable de cantonner l’analyse du partage de la valeur ajoutée à la rémunération du travail d’une part, et celle du capital d’autre part. De nouveau, l’analyse détaillée des charges d’exploitation pourrait mettre en évidence la vive croissance des frais financiers au cours des années 1995-2018. Mais ces frais ne sont pas connus par branche ; ils le sont par secteur d’activité et durant une période récente.

Activité assez peu capitalistique, assez peu concentrée, mais néanmoins compartimentée entre des activités artisanales et des activités industrialisées, ce secteur est caractérisé par une évolution un peu divergente des prix, du coût salarial et du profit unitaire entre 1995 et 2018 (tableau suivant). On a vu qu’il subsiste un doute sur l’évolution du prix de la VA notamment avant 2010. Pour ces raisons, nous présentons pour la France deux chiffres selon que le prix de production, qui détermine le prix de VA, a été correctement mesuré ou surévalué de +0,1% par an ce qui implique une surévaluation du prix de VA de +0,25% par an, sachant que ce biais statistique peut exister dans les autres pays.

- Dans le scénario où les prix de VA sont correctement mesurés (+3,2% par an contre +2,6% dans l’UE), la croissance du coût salarial par unité produite (coût unitaire – gains de productivité du travail) est de 2,9% par en en France entre 1995 et 2018 (+2,2% dans l’UE mais +4,2% États-Unis et +3,9% en Italie) contre +3,85% pour l’EBE par unité produite. La croissance de l’EBE par unité produite serait 0,45 points supérieure à la moyenne de l’UE (+3,4%) mais nettement inférieure à celle des États-Unis (+5,7%) et inférieure aussi à celle de certains pays européens : Allemagne et Pays Bas (presque +5%), où le taux de marge progresse de 20 points dans ces 2 pays du fait d’une très forte hausse des non-salariés (voir ci dessus).

- Dans le cas où le prix de VA ne progresserait que de +2,95% au lieu de +3,2% (surestimation de la hausse du prix de production de 0,1% par an), les conclusions sont un peu différentes : le coût de l’EBE par unité produite augmenterait de +3,5% pratiquement comme dans l’UE, l’écart de croissance du prix de VA de 0,4 points s’expliquant ainsi surtout par l’écart du coût salarial par unité produite entre la France et les autres pays européens.

Le BTP, connaît des fluctuations conjoncturelles particulièrement fortes surtout avec la crise de 2007. Il s’en suit des évolutions de prix, de coût salarial et du profit unitaires, heurtées et en phase avec ces fluctuations. L’adaptation des effectifs au niveau de la valeur ajoutée n’est pas réalisée en permanence. Les fluctuations de la productivité sont ainsi parfois plus fortes que celles de la valeur ajoutée : -3,5% entre 2007 et 2010 contre -3,2%. Le coût salarial n’a pas vraiment une évolution amortie et les prix seraient fixés de telle façon que le taux de marge augmente de 5,5 points entre 1995 et 2018, c’est-à-dire que les non-salariés aient une évolution de leur rémunération un peu supérieure à celle des salariés, en sachant toutefois que l’EBE inclut aussi celui des sociétés.

Période par période, on peut observer que de 1995 à 2000, l’EBE/unité produite a eu une évolution supérieure au coût salarial unitaire et au prix de VA. En 2000, le profit des entreprises a été supérieur à ce qu’il aurait du être, compte tenu des gains de productivité de +0,8% par an et d’une hausse du coût salarial de +1,7%. Si la hausse des profits a été ainsi, il faut en voir la cause dans la nécessité des entreprises d’investir massivement : les machines et équipements du BTP augmentent de 30% en volume entre 1995 et 2000, soit nettement plus que dans les autres pays : +20% dans l’UE.

Entre 2000 et 2007, les coûts salariaux unitaires s’accroissent moins vite (+3,6%) que les prix (+5%) et le profit unitaire augmente fortement : +7,1% (le taux de marge gagne encore 5,5 points) sous réserve que l’évolution du prix de VA soit correcte. La croissance des investissements en machines et équipements est la même qu’en Europe : +30% alors que le profit unitaire y augmente moins : + 5,5% malgré des hausses très fortes dans certains pays : Pays Bas (+11%), sans parler des États-Unis (+11%).

Entre 2007 et 2010, la règle suivante joue dans un contexte de crise : les prix, le coût salarial et le profit par unité produite présentent presque les mêmes modulations conjoncturelles. Notons cependant que la chute de la VA a une certaine incidence sur celle l’EBE par unité produite : En 2010, on constate une brusque décélération de la croissance de celui-ci : +2,8% (avec une baisse du taux de marge de 1,7 points). C’est la période de chute des investissements en machines et équipements : -25% comme dans l’UE. La baisse de la production n’a pas entraîné celle de main-d’œuvre dont le coût unitaire par unité produite (+5,2%) a été répercuté sur les prix (+4,4%). On note que les évolutions de prix sont très faibles dans l’UE (+0,4% par an entre 2007 et 2010) du fait de 2 pays : Espagne (+0,1%) mais sur tout Royaume Uni (-8,2%) .

De 2010 à 2018, les prix de la VA croissent de +2% en France et +1,8%, dans l’UE ; la croissance assez forte de la production depuis 2015 entraîne des gains de productivité importants qui limitent les coûts unitaires. Durant cette période, le taux de marge n’augmente plus, poursuivant légèrement sa baisse depuis 2007. C’est bien cette croissance rapprochée des prix entre la France et les autres pays qui laisse à penser que la méthode hédonique mise en place en 2010 prend mieux en compte l’effet qualité. Un doute subsiste sur la trop forte croissance du prix de VA donc de la production avant 2010.

2/ La santé financière des entreprises de la construction au tournant de la décennie 2020

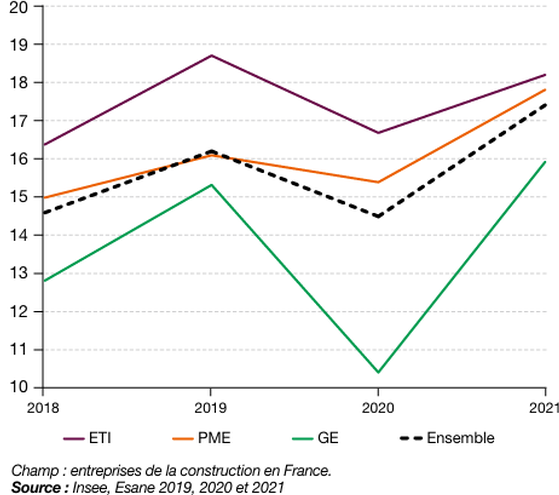

a) Une baisse des tmarges en 2020, modérée toutefois dans les PME par les aides liées à la crise sanitaire

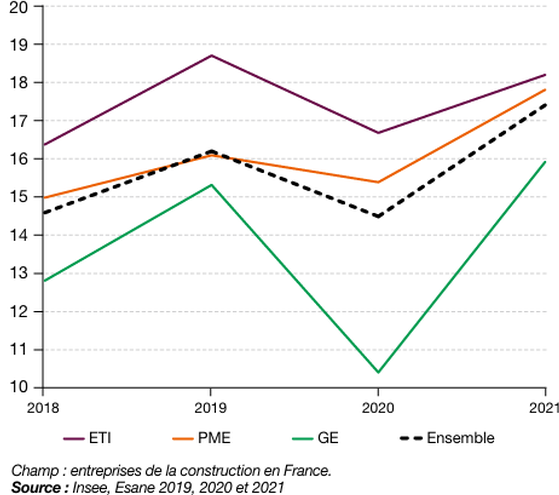

Comme l’ensemble des entreprises de la construction, les PME ont connu une baisse de leurs marges brutes en 2020, mais celle-ci a été plus limitée que celle des entreprises de plus grande taille (15,4 % de la valeur ajoutée pour les PME en 2020, après 16,1 % en 2019). La baisse de leur taux de marge en 2020 a notamment été contenue (pour 0,7 point environ) par la Source : Insee, Esane 2019, 2020 et 2021 2021 Les grandes entreprises et dans une moindre mesure hausse des subventions d’exploitation dont elles ont bénéficié dans le cadre des aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire (fonds de solidarité et prise en charge du chômage partiel). En 2021, la remontée du taux de marge (+ 2,4 points) a été également soutenue (à hauteur de + 0,6 point environ) par le maintien à un niveau élevé des subventions d’exploitation. les ETI, qui n’ont pas bénéficié de subventions d’exploitation de même niveau, présentent des évolutions plus accentuées du taux de marge avec une forte baisse en 2020 (- 4,9 points pour les GE et – 2,0 points pour les ETI) suivie d’une nette remontée en 2021 (+ 5,5 pour les GE et + 1,5 point pour les ETI) – (graphique suivant)

Taux de marge brute des entreprises de la construction entre 2018 et 2021 en %

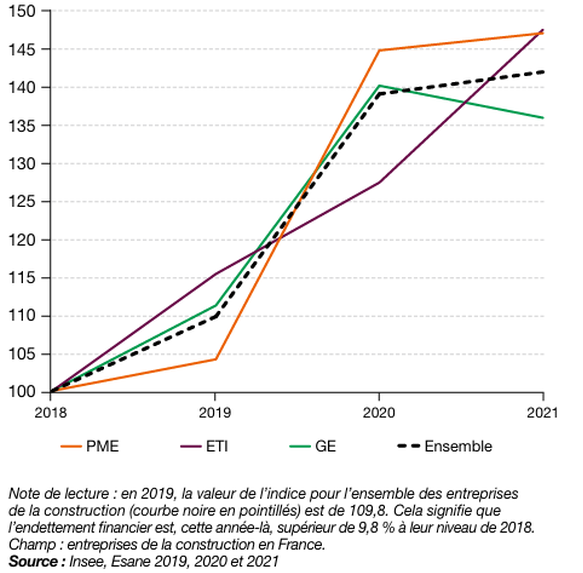

b) Une forte croissance de l’endettement financier en 2020

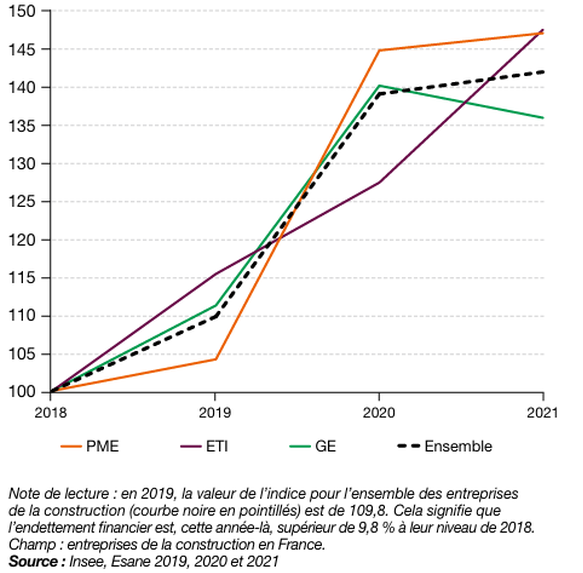

Entre 2018 et 2021, l’endettement financier des entreprises de la construction connaît des évolutions contrastées selon leur taille. En 2020, la dette financière de plus d’un an des PME s’accroît de 39,0 %, en lien notamment avec le recours aux prêts garantis par l’État (PGE). Les grandes entreprises, non éligibles à ce dispositif, accroissent également leur endettement (+ 26,0 %) principalement par le biais des émissions obligataires. Concernant les ETI, leur dette financière de plus d’un an s’accroît plus modérément en 2020 (+ 10,4 %), même si les ETI du second œuvre général voient leur dette augmenter fortement (+ 33,1 %). Au total, la dette financière de plus d’un an des entreprises de la construction augmente de 19,5 milliards d’euros en 2020. En 2021, la dette financière varie peu pour les grandes entreprises (- 3,0 %) comme pour les PME (+ 1,6 %). En revanche, les ETI enregistrent une nouvelle hausse (+ 2,8 milliards d’euros, soit + 15,8 %). Dans cette catégorie assez hétérogène d’entreprises, les évolutions globales peuvent refléter en large partie la situation spécifique de quelques entreprises (graphique suivant). PME ETI GE Ensemble.

Évolution de la dette financière brute (de plus d’un an) des entreprises de la construction entre 2018 et 2021 selon la catégorie d’entreprise Indice 100 en 2018

c) En 2022, et plus encore les années suivantes, les défaillances d’entreprises du secteur repartent à la hausse, touchant principalement les petites entreprises avec une faible trésorerie

Ce niveau élevé de l’endettement des entreprises de la construction en 2021 interroge sur leur solvabilité à moyen terme, compte tenu notamment du fort ralentissement de la construction et des ventes de logement survenu à partir de fin 2022. De fait, après une nette baisse des procédures de liquidation judiciaire en 2020 et 2021, le secteur de la construction connaît une reprise marquée des défaillances en 2022. Cette tendance se poursuit jusqu’en 2024, année record sur la période récente, en cohérence avec une activité immobilière très dégradée (plus de 8000 procédures de liquidation judiciaire contre 3500 en 2020 et 6000 en 2018). Les défaillances concernent essentiellement de très petites entreprises indépendantes, qui représentent 95 % des liquidations entre 2018 et 2024.

Le gros œuvre, très dépendant de la construction de logements neufs, est le plus touché avec 8,7 % des entreprises de 2021 ayant fait l’objet d’une liquidation entre 2022 et 2024, contre 5,7 % pour le reste de la construction. Les travaux publics affichent le taux de défaillance le plus faible (4,2 %) devant le second œuvre énergie (5,4 %) et le second œuvre général (6,0 %).

Le manque de trésorerie constitue le principal facteur de risque de défaillance. Les 10 % d’entreprises dont la trésorerie était la plus faible en 2021, celles disposant de moins d’un jour et demi de chiffre d’affaires en liquidités, ont connu un taux de défaillance de 17,6 %. Ce taux diminue fortement à mesure que la trésorerie s’accroît. Il est par exemple de 5,3 % pour les entreprises du cinquième décile, dont la trésorerie couvre entre 36 et 53 jours de chiffre d’affaires .

Au-delà des défaillances, la fragilisation des entreprises de la construction se traduit aussi par des suppressions d’emplois salariés. Environ 30 000 emplois salariés ont été supprimés entre fin 2021 et fin 2024, soit une baisse de 2 % des effectifs du secteur de la construction, après une progression de 11 %, entre 2018 et 2021.

Michel Braibant

:

: