PARTAGE VOLUME PRIX ET PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

La mesure des prix et des volumes consiste à décomposer les valeurs des transactions à prix courants en leurs composantes de prix et de volume. En principe, les composantes de prix doivent inclure les changements résultant uniquement des variations de prix alors que tous les autres changements (concernant la quantité, la qualité et la composition) doivent être inclus dans les composantes de volume. L’objectif consiste donc à déterminer les variations des agrégats qui sont dues à des changements de prix et celles qui sont dues à des variations de volume. Le partage volume-prix de l’industrie, des services et de la construction mérite d’être étudié sur longue période (1995-2018) en relation avec les indices de productivité du travail qui en résultent. Les enquêtes des prix de l’industrie, de la construction et des services marchands se sont améliorés au milieu des années 2000.

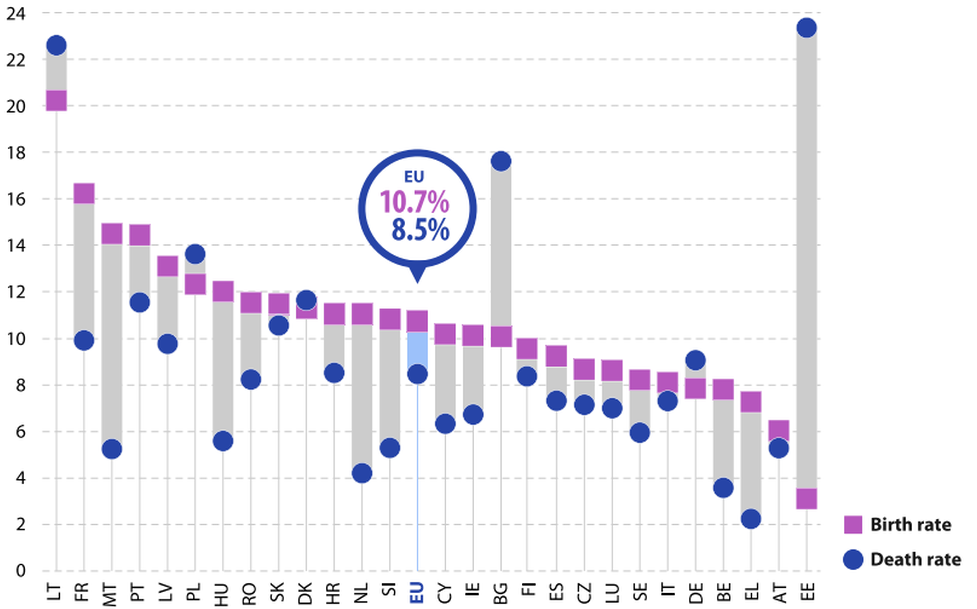

Les prix n’évoluent pas au même rythme selon les pays et les produits. Entre 2000 et 2021, les prix dans l’UE ont globalement augmenté de 46 %. Les augmentations les plus élevées ont été enregistrées pour les «boissons alcoolisées et tabac» ainsi que pour l’«éducation», où les prix ont augmenté de plus de 95 %. Le «Logement, eau, électricité et gaz» ainsi que les «restaurants et hôtels» ont suivi avec des taux de croissance supérieurs à 65 %. Les prix des «vêtements et chaussures» sont restés presque stables, tandis que les prix des «communications» ont diminué de 24 %.

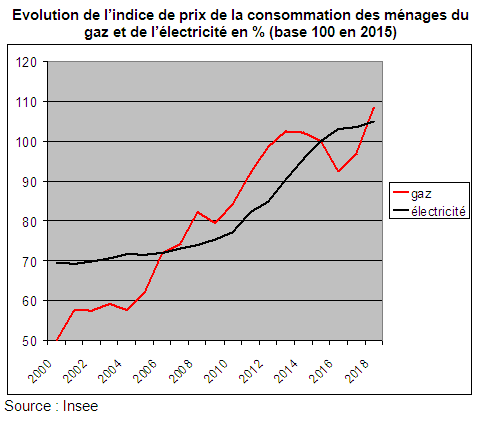

En ce qui concerne les produits détaillés, les augmentations les plus élevées ont été observées notamment pour les «combustibles solides» (+ 118 % entre 2000 et 2021), les «gaz» (+ 117 %), les «joyaux, horloges et montres» (+ 116 %) et «l’électricité, le gaz, les combustibles solides et l’énergie thermique» (+ 111 %). Des augmentations plus faibles ont été observées pour les «voitures» (+ 16 %), les meubles et l’ameublement (+ 29 %), les «produits pharmaceutiques» (+ 31 %), les «livres» (+ 33 %) et les «vins» (+ 36 %). D’autre part, les prix des «équipements audiovisuels, photographiques et de traitement de l’information» ont diminué de 73 %, les «équipements et services de téléphonie et de télécopieur» de 28 % et les «jeux, jouets et loisirs» de 20 %.

The measurement of prices and volumes consists of breaking down the values of transactions at current prices into their price and volume components. In principle, the price components should include changes resulting from price changes only, while all other changes (in quantity, quality and composition) should be included in the volume components. The objective is therefore to determine which changes in the aggregates are due to price changes and which are due to volume changes. The volume-price split in manufactured goods industry, services and construction deserves to be studied over a long period (1995-2018) in relation to the resulting labor productivity indices. Surveys on manufacturing prices, construction prices and market services prices improved in the mid-2000s.

Prices do not evolve at the same rate depending on countries and products. Between 2000 and 2021, prices in the EU have risen by 46 % overall. The highest increases were registered for ‘alcoholic beverages and tobacco’ as well as for ‘education’ where prices rose by more than 95 %. ‘Housing, water, electricity and gas’ as well as ‘restaurants and hotels’ followed with growth rates of over 65 %. Prices for ‘clothing and footwear’ remained nearly stable, while prices for ‘communications’ decreased by 24 %.

Looking at detailed products, the highest increases were observed in particular for’solid fuels’ (+118 % % between 2000 and 2021), ‘gas’ (+117 %), ‘jewellery, clocks and watches’ (+116 %) and ‘electricity, gas, solid fuels and heat energy’ (+111 %). Lower increases were observed for e.g. ‘cars’ (+16 %), furniture and furnishings (+29 %), ‘pharmaceutical products’ (+31 %), ‘books’ (+33 %) and ‘wine’ (+36 %). On the other hand, prices for ‘audio visual, photographic and information processing equipment’ decreased by 73 %, ‘telephone and telefax equipment and services’ by 28 % and ‘games, toys and hobbies’ by 20 %.

« Le taux de croissance en volume » d’une économie fait l’objet de toutes les attentions. Il est en général issu d’une « division d’une « évolution en valeur » en monnaie courante, par un « indice de prix », calculé par ailleurs. On sait que ce partage volume-prix a souvent suscité de vifs débats, en raison des difficultés à tenir compte d’un « effet qualité » dans la mesure de l’évolution des prix, notamment pour les ordinateurs (dont la puissance croît très rapidement), ou pour certains services. Ceci a été à l’origine de la polémique soulevée aux États-Unis par le rapport du sénateur républicain Boskin, qui soutenait que, la hausse des prix étant « surestimée » pour cette raison, celle de la croissance en volume est donc « sous-estimée », ce qui a selon lui des conséquences politiques et économiques majeures », Presses des Mines, 2008.

« La productivité est la mesure du progrès technique. » Jean Fourastié, La productivité

Sommaire

I – RAPPEL THÉORIQUE

II – LES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME DU TES FRANÇAIS ET DES TRE ÉTRANGERS SONT-ILS COMPARABLES ?

III – LES INDICATEURS RETENUS

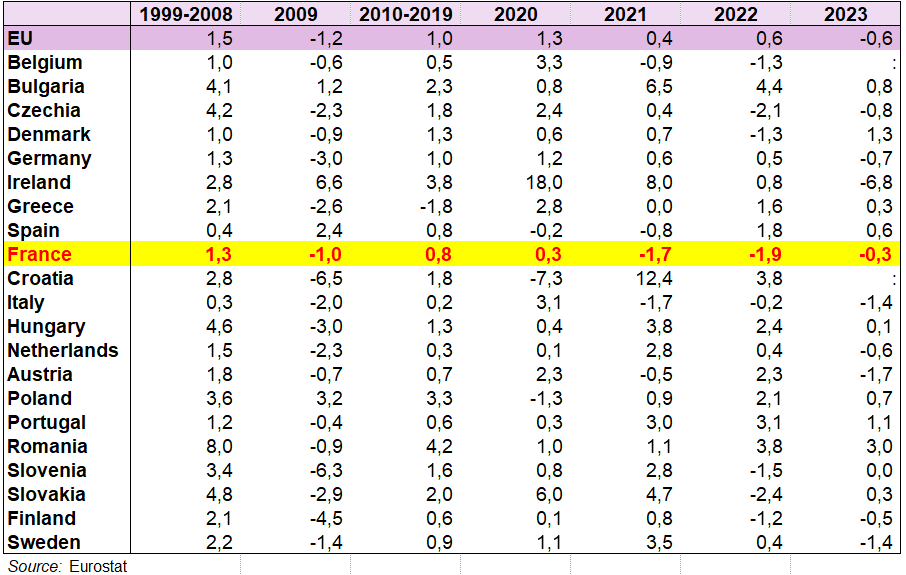

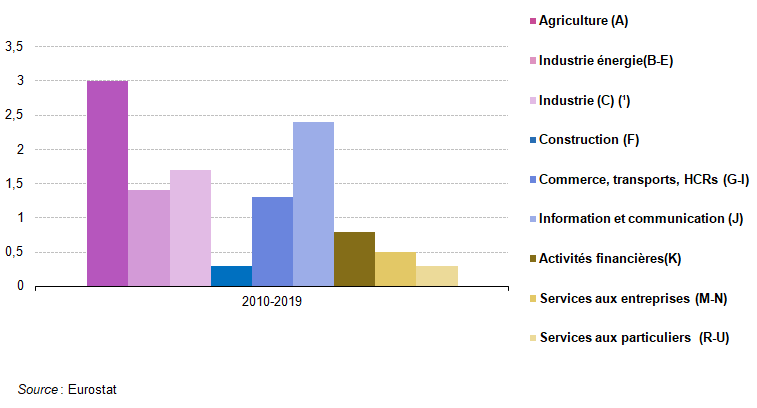

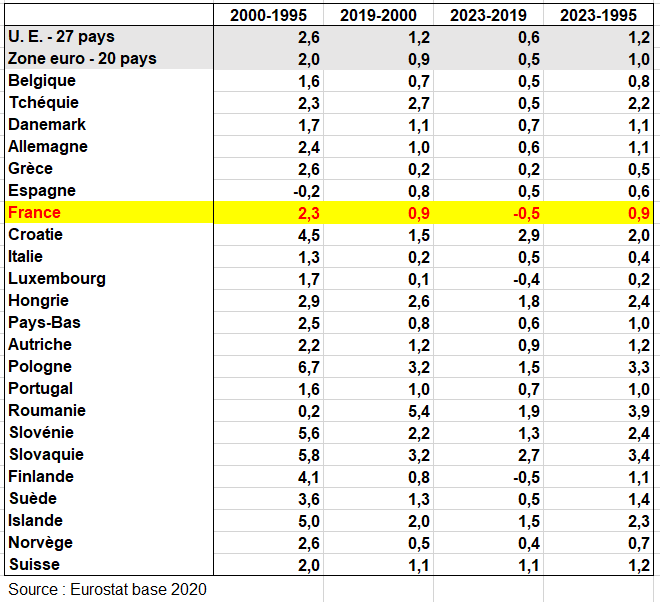

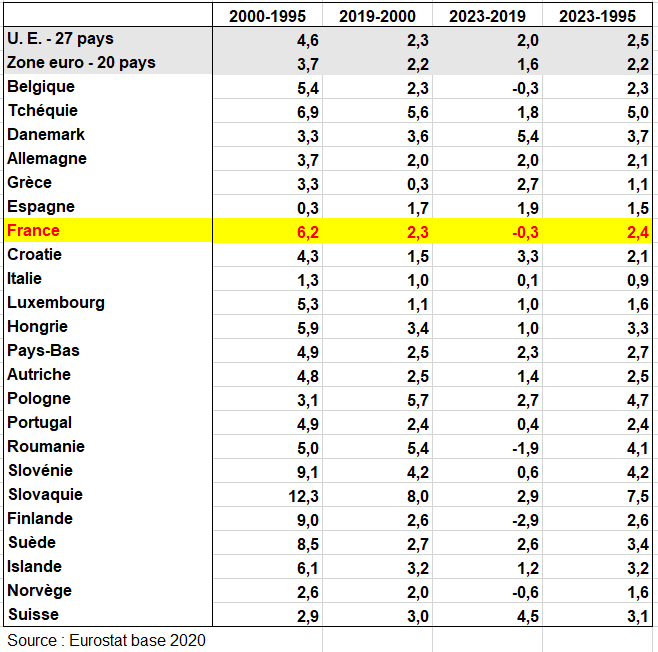

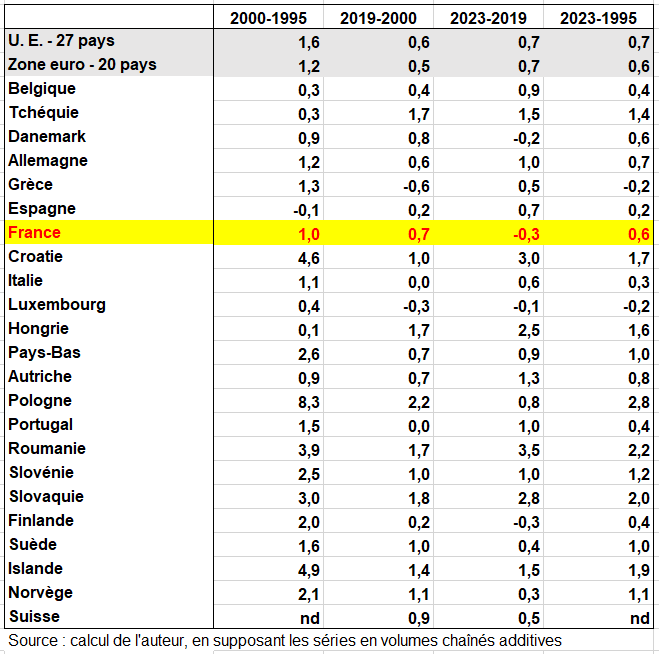

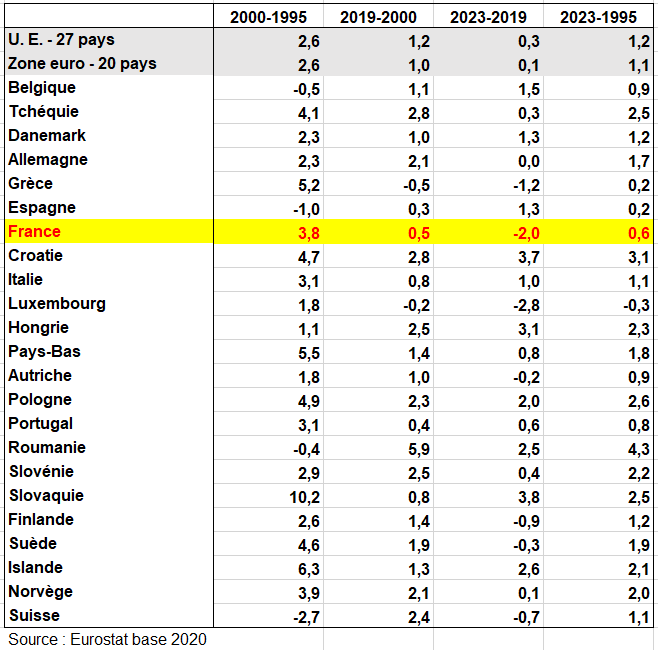

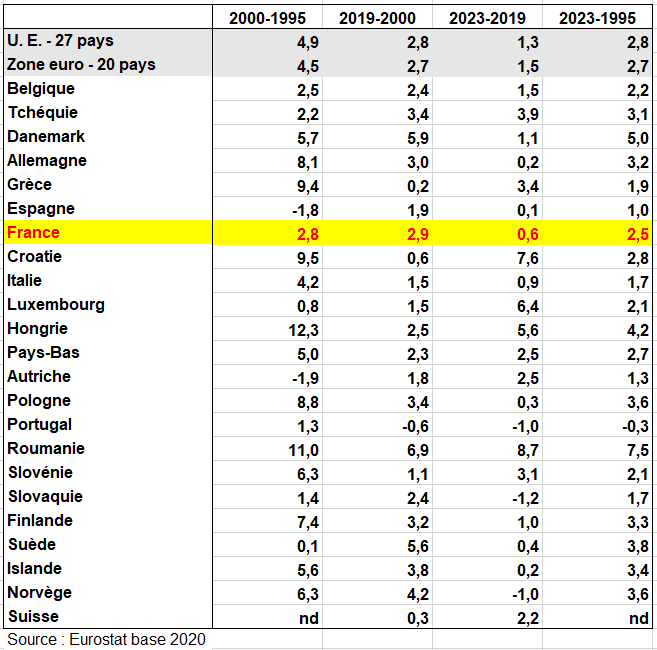

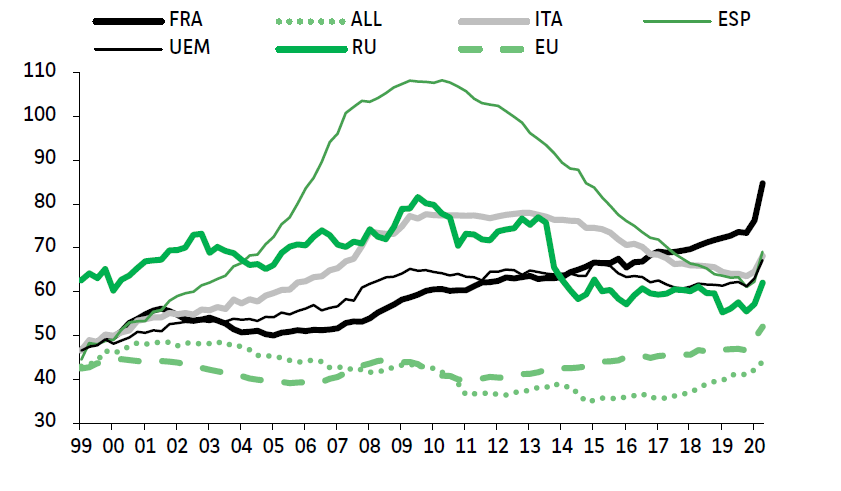

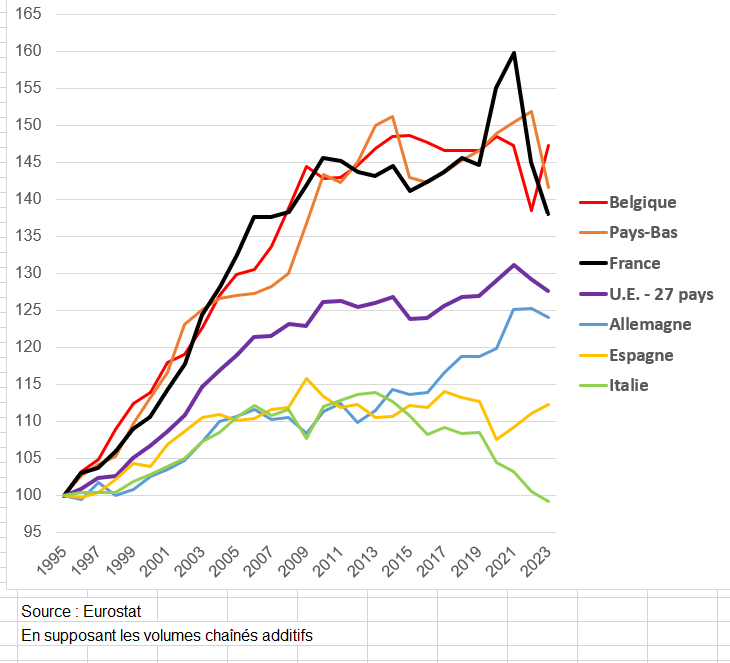

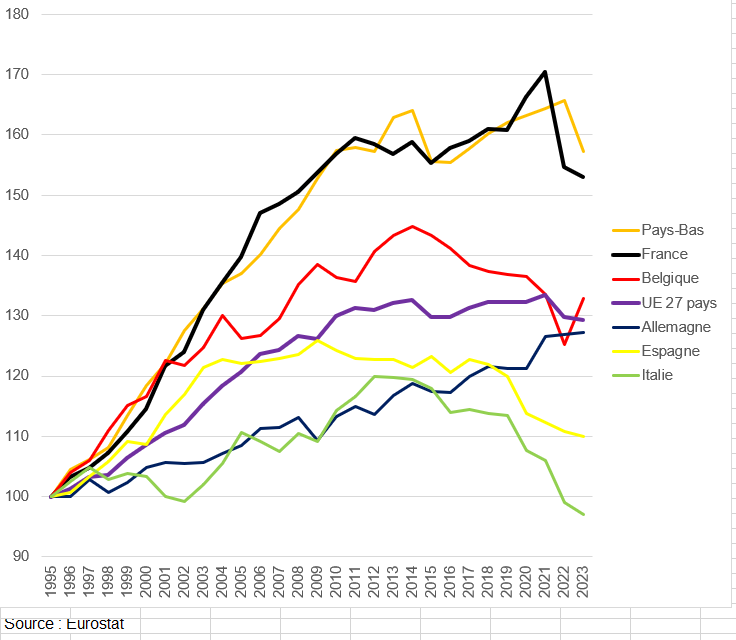

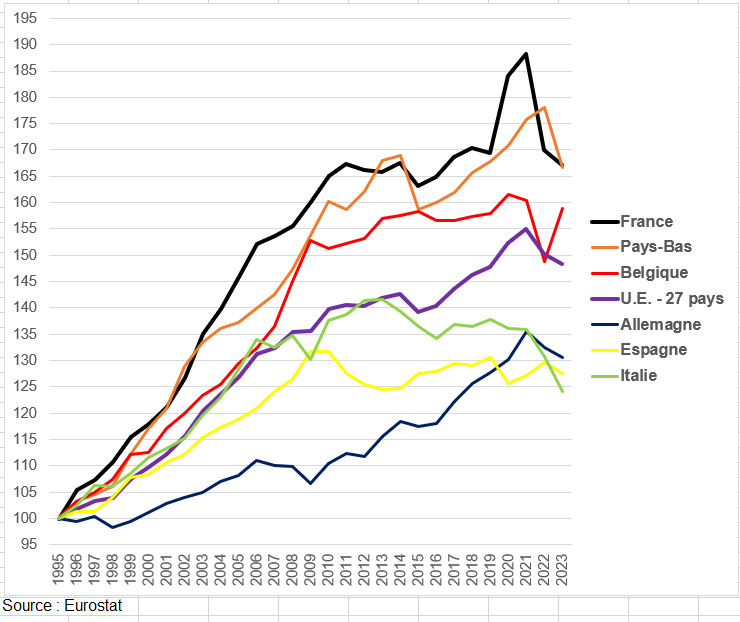

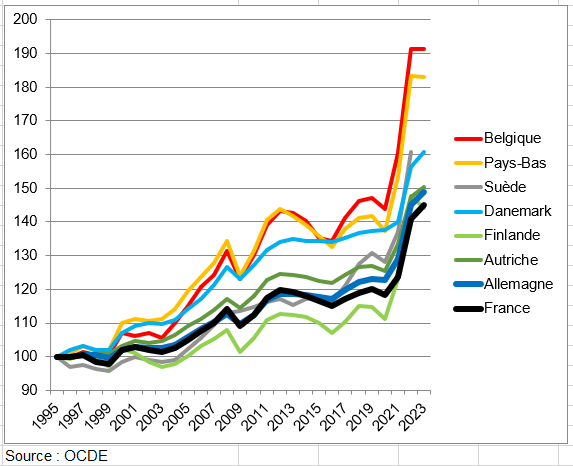

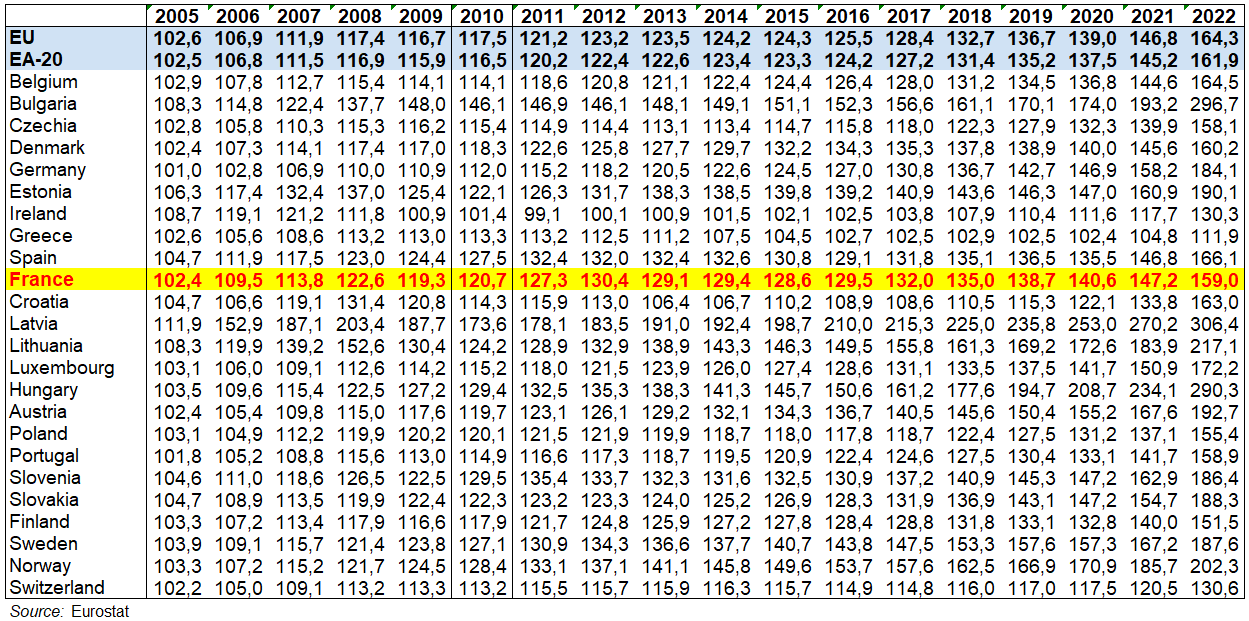

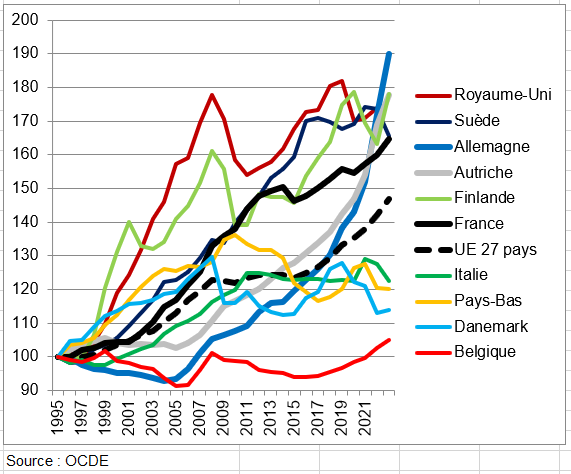

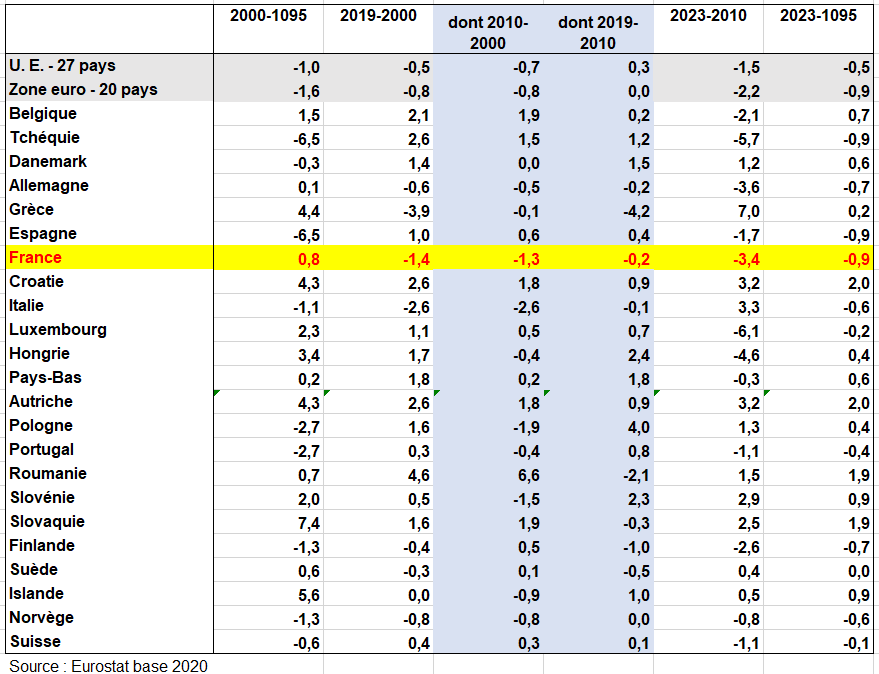

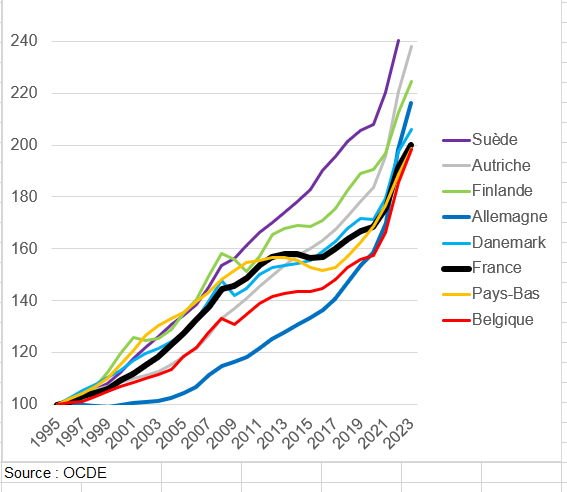

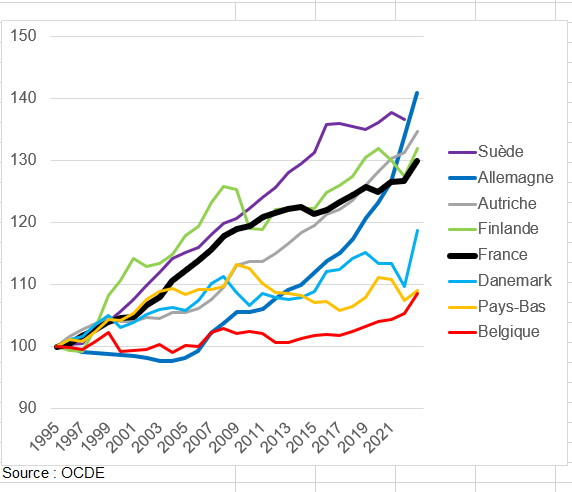

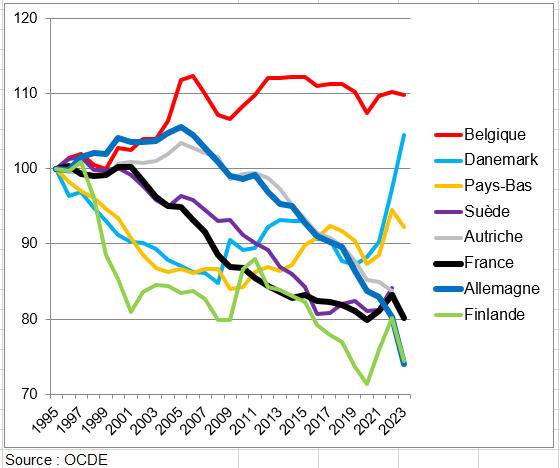

IV – ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL EN EUROPE DEPUIS 1995

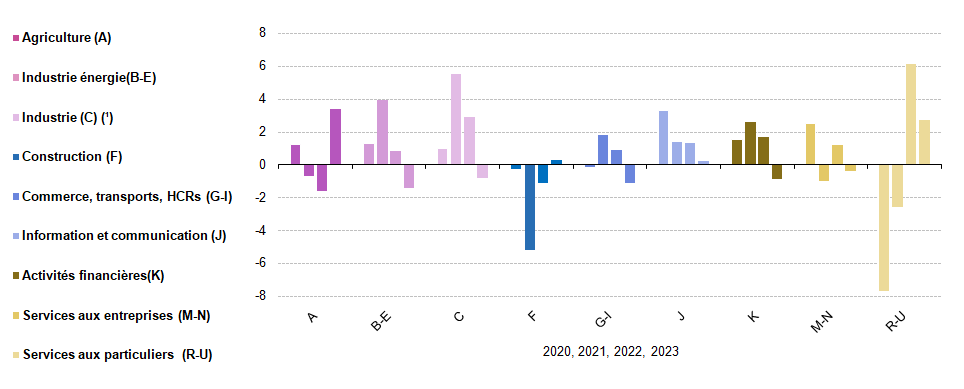

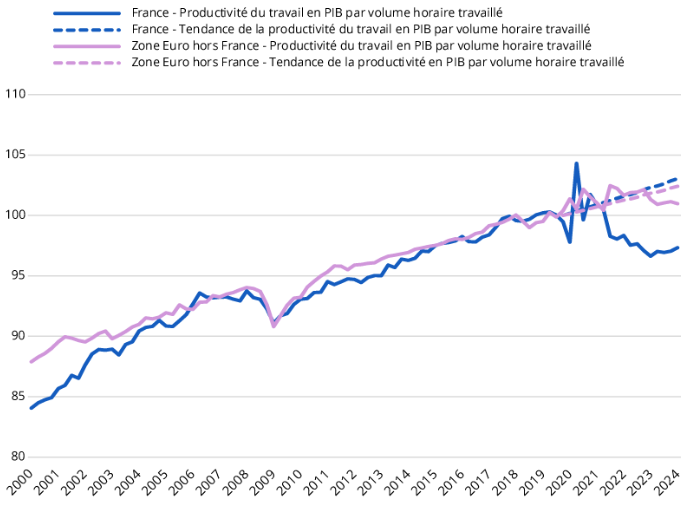

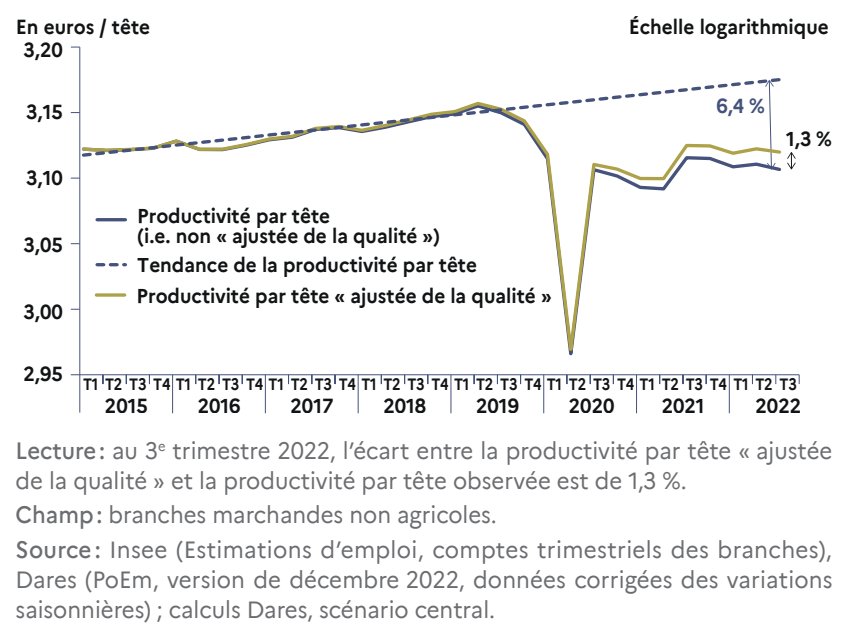

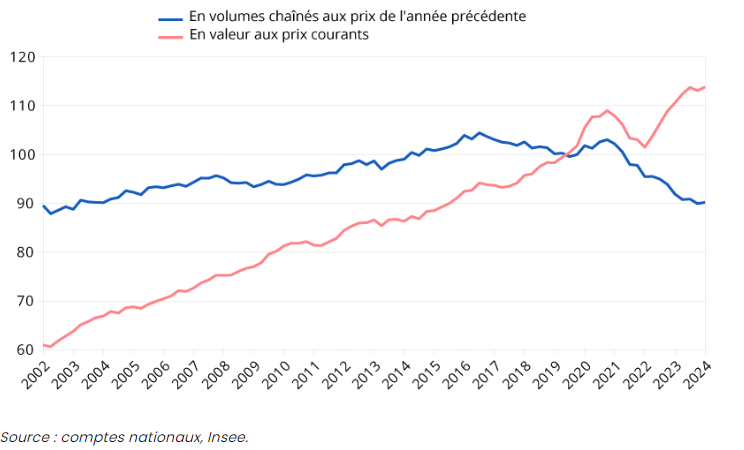

V– NET FLÉCHISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL EN FRANCE DEPUIS 2019

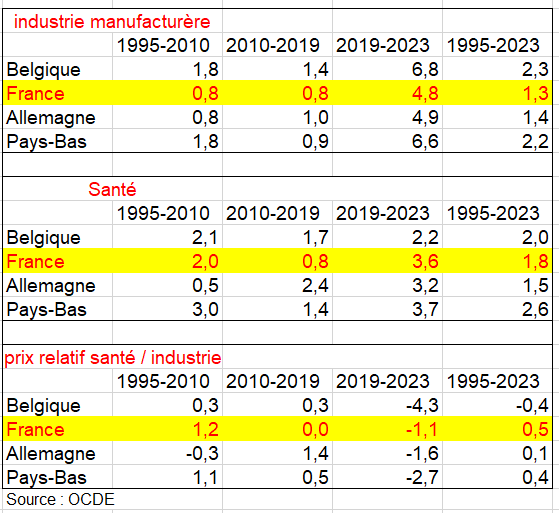

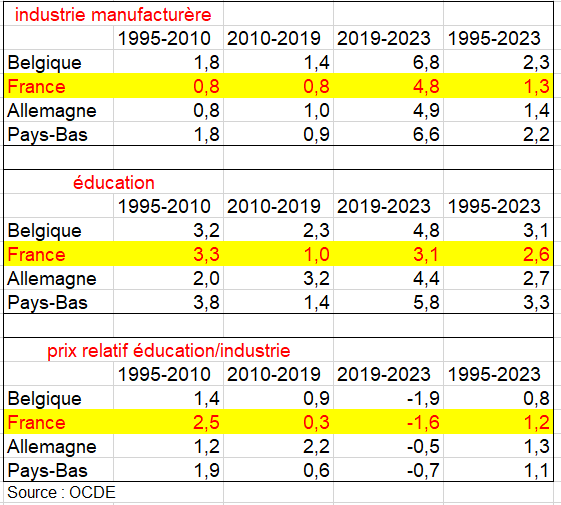

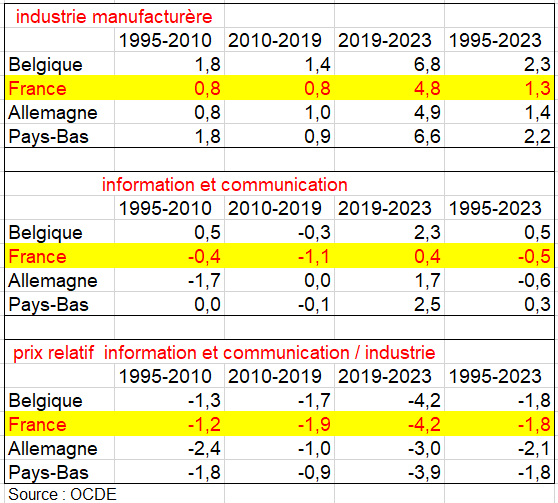

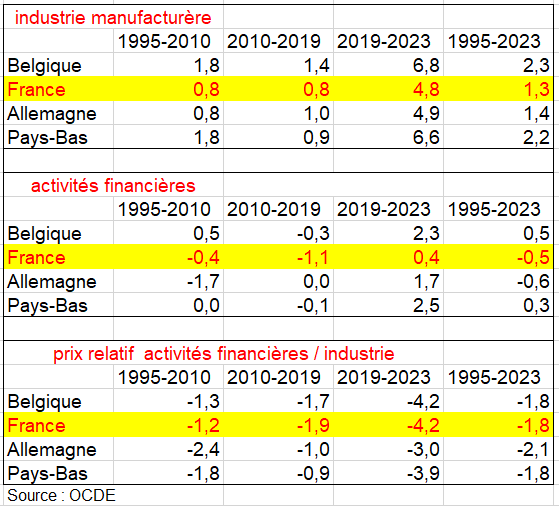

VI– COMPARAISONS INTERNATIONALES DES PRIX RELATIFS DES ACTIVITÉ TERTIAIRES

VII– SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DES PRIX RELATIFS ET DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ

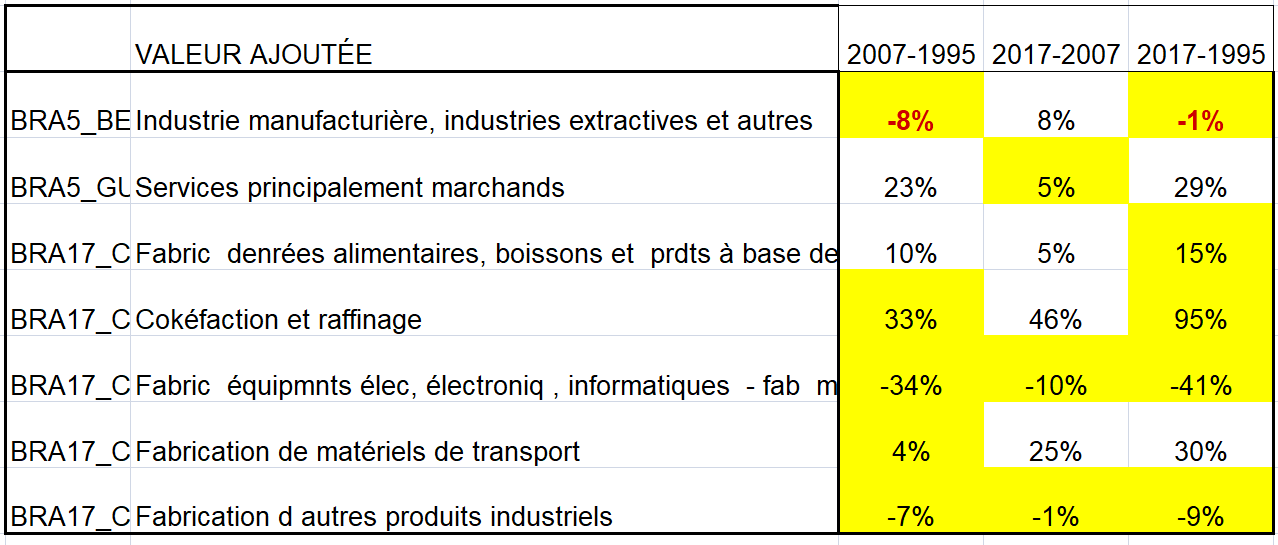

VIII – L’ÉVOLUTION DES-PRIX DES PRODUITS INDUSTRIELS EN FRANCE

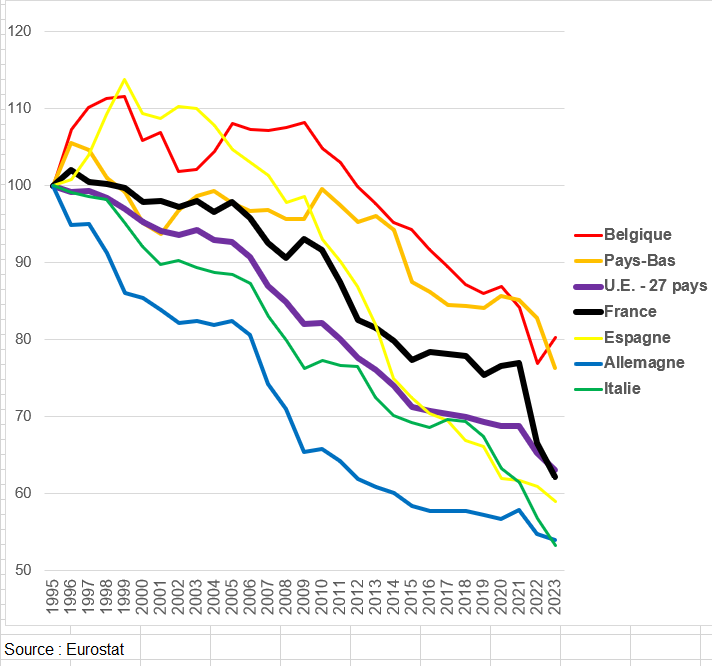

IX – DES ‘ÉVOLUTIONS DES-PRIX DE LA VA DE L’INDUSTRIE ASSEZ DISPARATES SELON LES PAYS

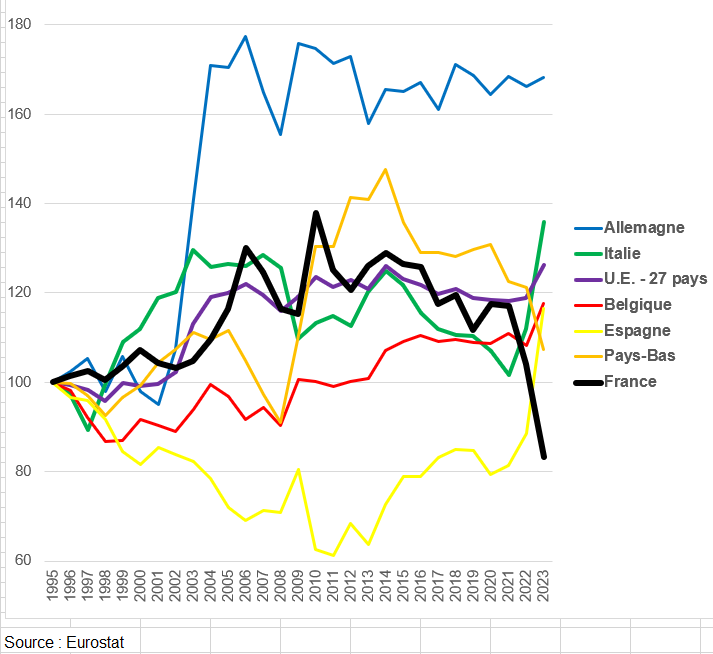

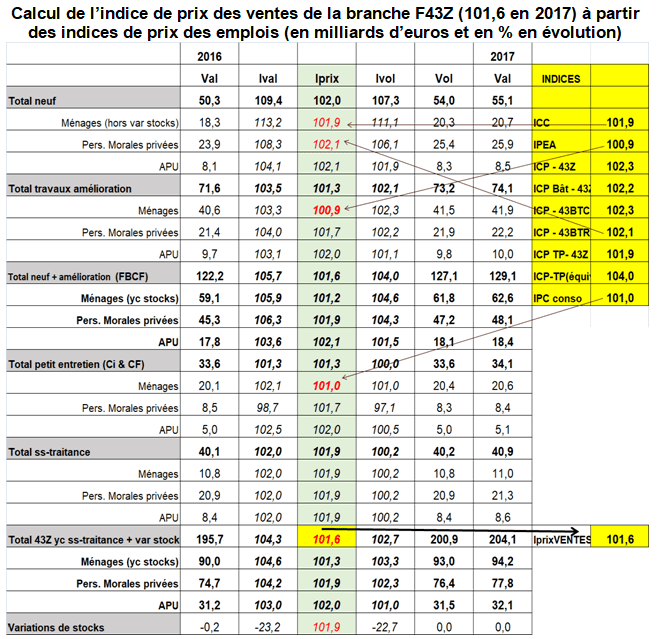

X – PARTAGE VOLUME-PRIX DE LA CONSTRUCTION

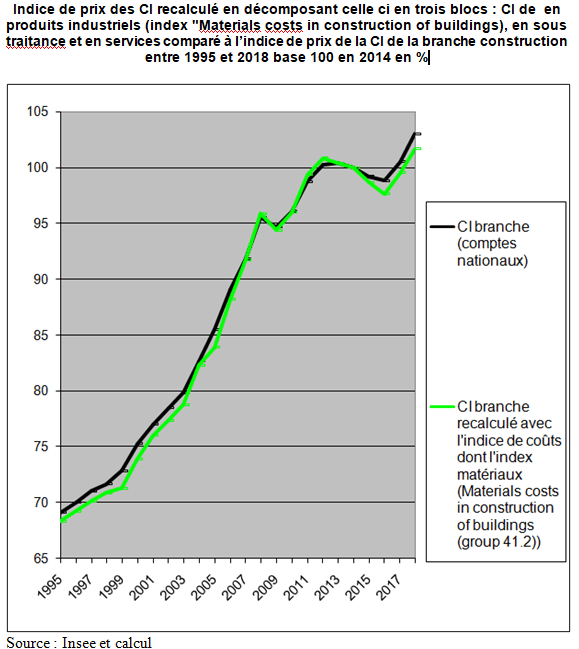

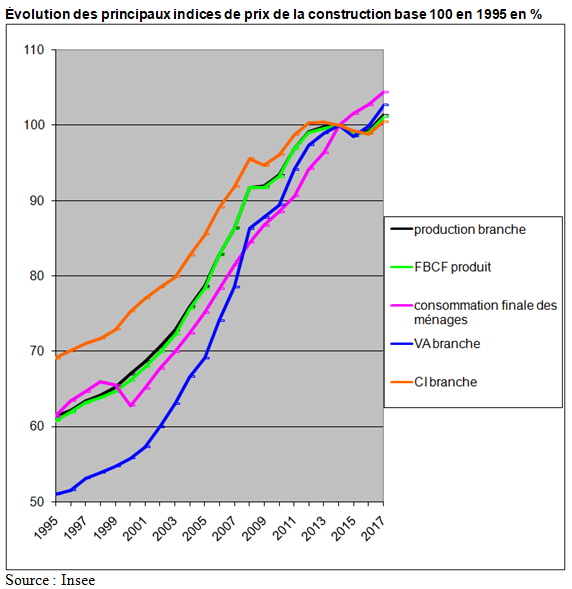

Introduction

° Certains économistes mettent en avant que le partage volume-prix des services devient plus fiable du fait de nouvelles enquêtes pour connaitre les prix des services modernes aux entreprises, ceux des services traditionnels aux ménages étant mieux connus depuis longtemps à travers l’indice de prix à la consommation (IPC). Certes il y a des difficultés de partage volume-prix dans une économie tertiaire et numérique. Mais celles-ci ne sont pas toutes nouvelles même si la part de ces services ne cesse de croître.

° D’autres pensent que la mesure de la croissance est sous-évaluée, notamment à travers l’approche « production » du PIB. Ils se demandent notamment comment mesurer une économie en pleine « digitalisation » ? Comment faire le partage volume-prix des services modernes voire des biens de plus en plus complexes, qui utilisent l’économie numérique [1], [2] (les nombres entre crochet renvoient à la bibliographie en bas de page).? Comment mesurer tout simplement les nouveautés comme le « cloud computing » ? Comment prendre en compte enfin la partie gratuite de l’économie numérique (publicité, base de données,..), à la fois dans la valeur et le volume de la production [3] ?

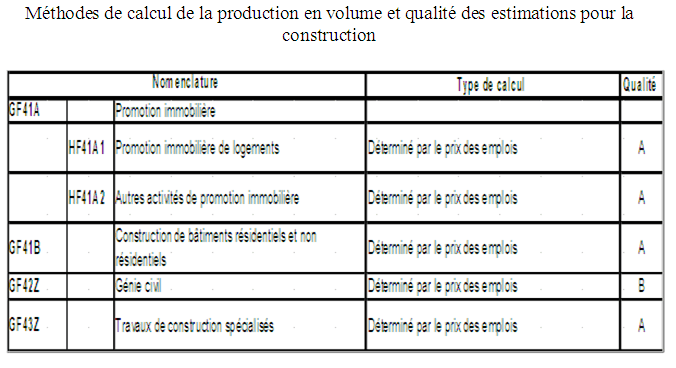

° Mais n’est ce pas plus complexe que cela ? Pour juger de la qualité du partage volume-prix dans un pays, Eurostat à établi un manuel en définissant 3 niveaux de qualité de celui-ci (voir page Mesure des volumes et des prix). Par un exemple une production déflatée par un indice de coût est souvent une méthode B (qualité moyenne). En revanche dans un équilibre-ressource-emploi (ERE), une production déflaté epar un indice de prix à la production (IPP) enquêté ou un emploi principal (par exemple une coupe de cheveux) déflatée par un indice de prix à la consommation (IPC) est une méthode A (bonne qualité.

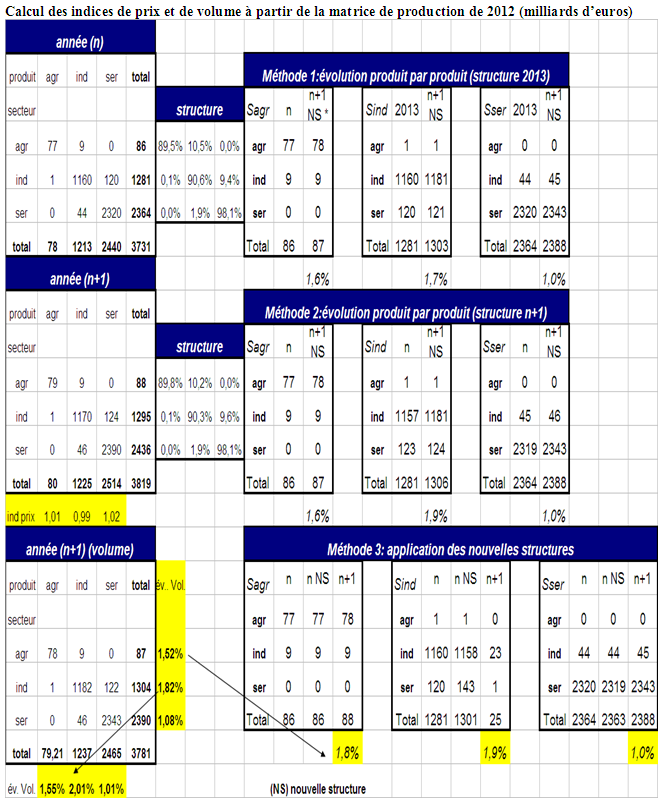

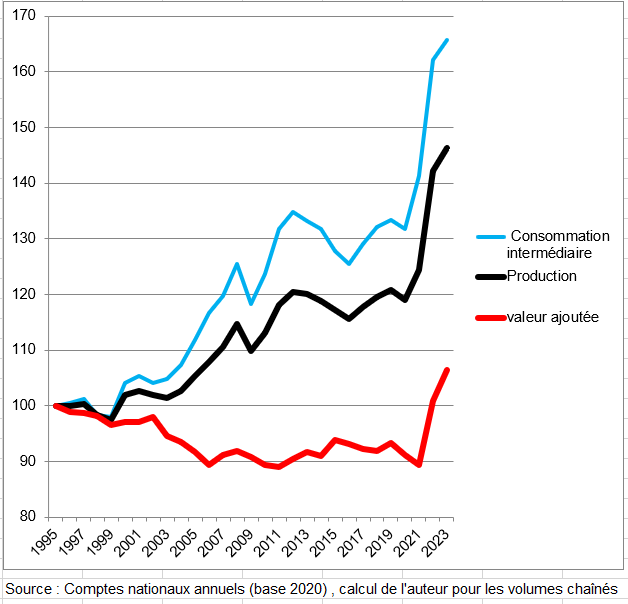

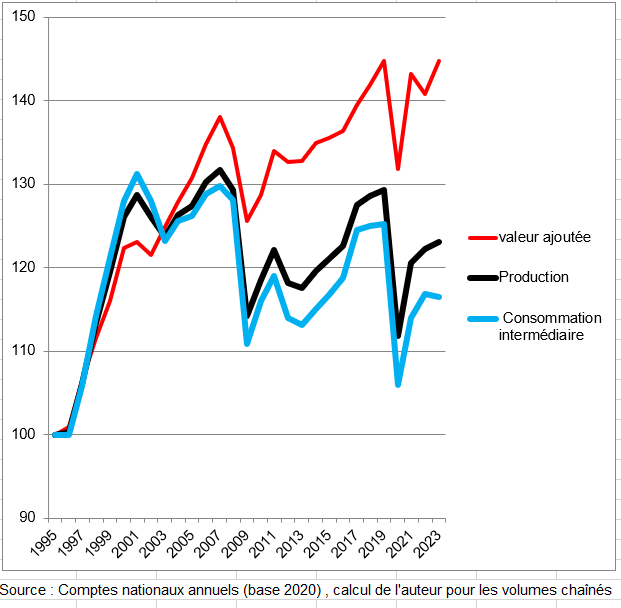

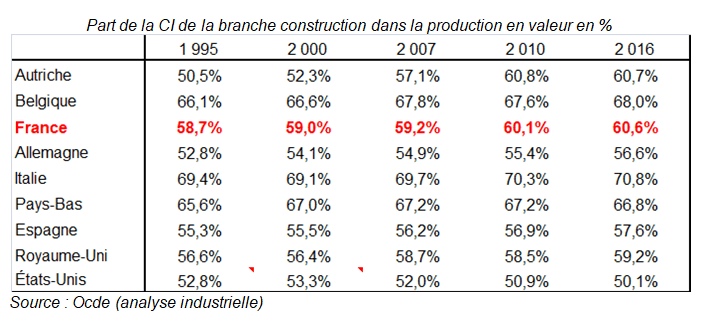

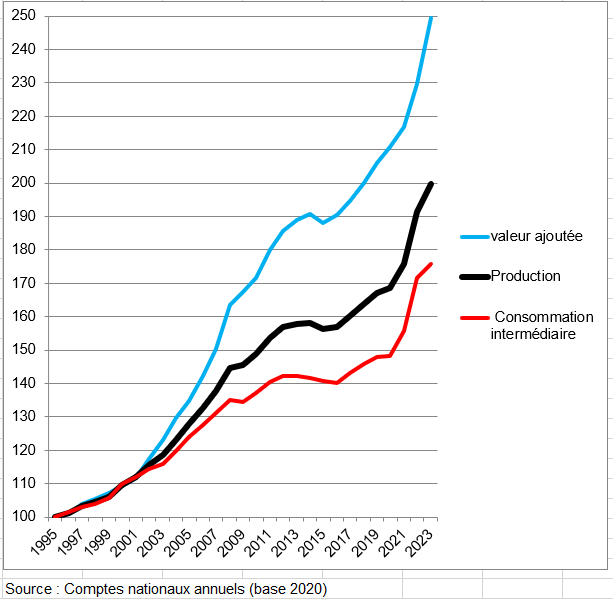

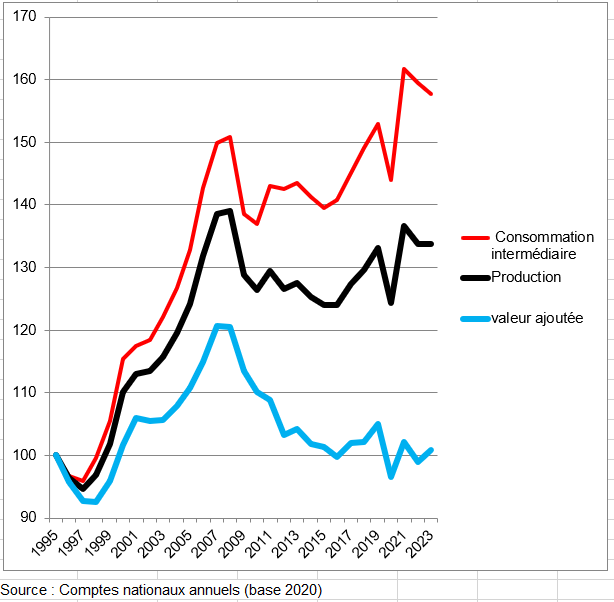

° Ici on va raisonner tout autrement. On considère qu’ un partage volume-prix d’un service est correcte dans un pays, par exemple la France, si les gains de productivité horaire du travail évoluent comme dans l UE (premier critère) ou bien si les prix relatifs du produit par rapport aux produits agricoles et industriels (dont on connait un peu mieux les indices des prix) évoluent comme dans les autres pays. On étudiera donc d’abord les gains de productivité des différente branches : tertiaire, industrie et construction. En sachant que le numérateur de ce ratio n’est pas la production mais la valeur ajoutée (VA), ce qui renvoie à la méthode de la double déflation, (calcul de la VA en volume par différence entre la production et la CI) et donc ici aussi à sa fiabilité dans les comptes nationaux du pays.

° Pour les services modernes aux ménages, il faudrait aussi tenir compte des « résultats » et ne pas se limiter au calcul de la production en volume. Cette approche serait plus dans l’idée de suivre des indicateurs de bien être ou de résultats (santé, éducation,..) pour nuancer ou préciser les évolutions de la production en volume de ces services. Non pas nécessairement pour dire que leur croissance est sous-évaluée. D’autant qu’il n’est nullement prouvé que productions et résultats des services modernes aux ménages évoluent de la même manière depuis une vingtaine d’année. Les avis sont partagés sur l’évolution des résultats des services administratifs ou privés. Il y a certes ceux qui pensent que l’économie numérique apporte des résultats de bien meilleure qualité. Mais il y en a d’autres qui estiment que des services simples aux clients se sont dégradés avec le temps.

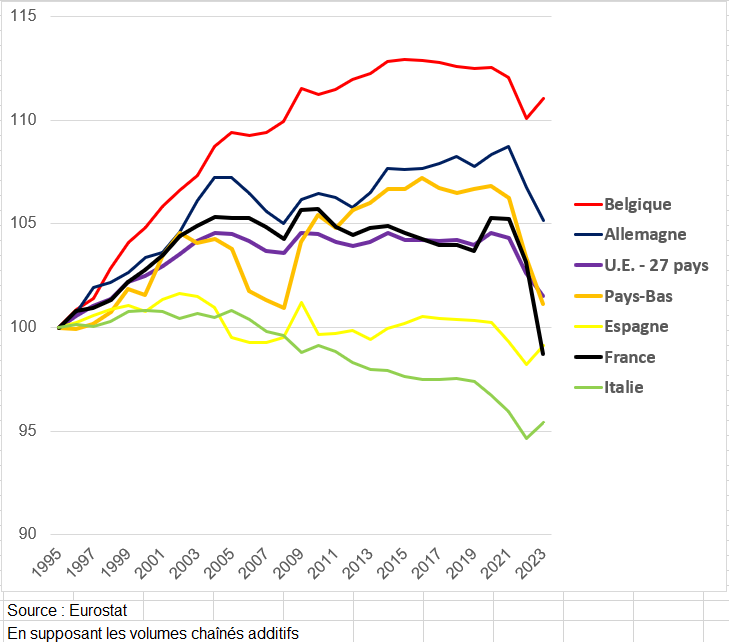

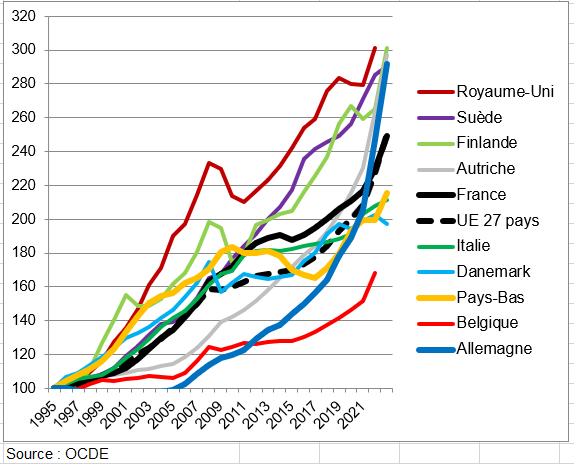

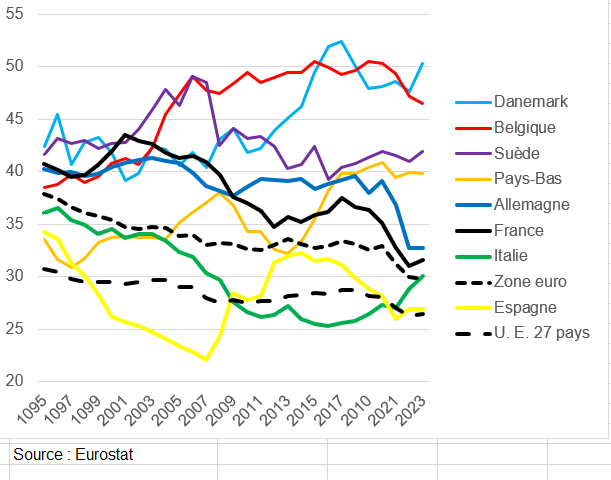

1 – Croissance plus rapide du prix relatif de la VA tertiaire entre 1995 et 2018 en France

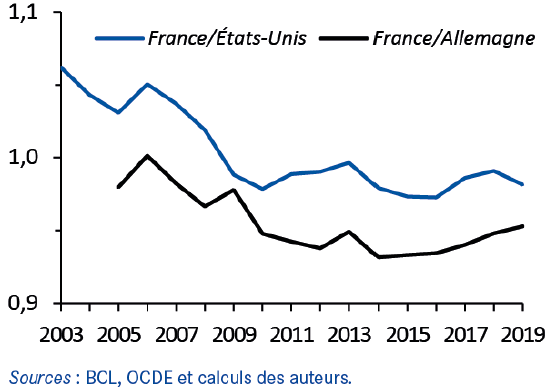

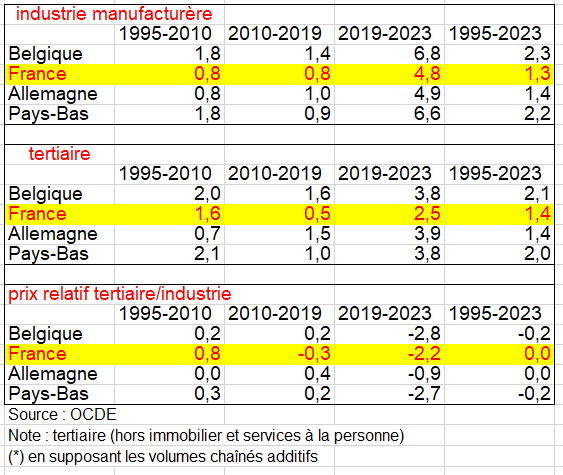

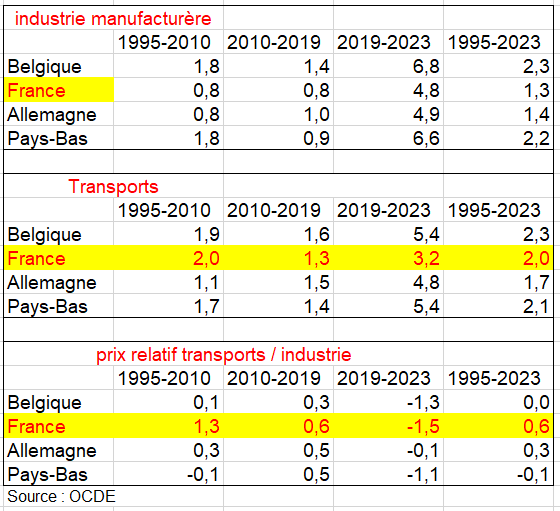

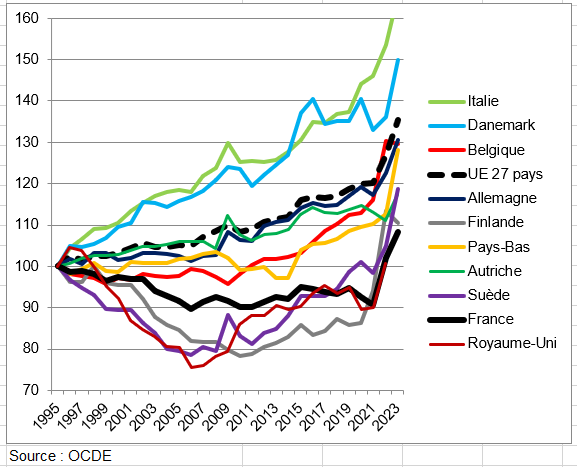

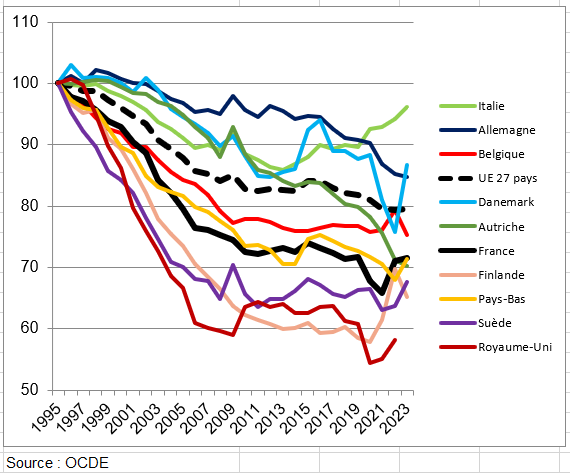

° De plus ces difficultés n’interdisent pas des comparaisons internationales aussi bien pour des services aux ménages qu’aux entreprises car ces questions concernent tous les pays sans qu’on puisse dire si un pays les traite mieux qu’un autre. Sur ce plan, les choses ont évolué dans le bons sens en France depuis 2007-2008. Les prix relatifs de la VA des branches tertiaires à la VA des biens augmentent en France (+1,4% par an) plus que dans l’UE (+0,7% par an) entre 1995 et 2018. Cette divergence est un peu atténuée si on prend l’UE hors Royaume Uni (écart de 0,6 point par an) dont les prix relatifs tertiaires baissent de manière surprenante de 3% sur toute la période.

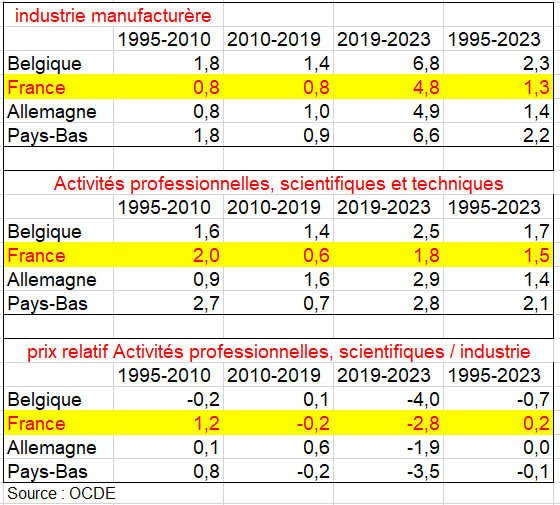

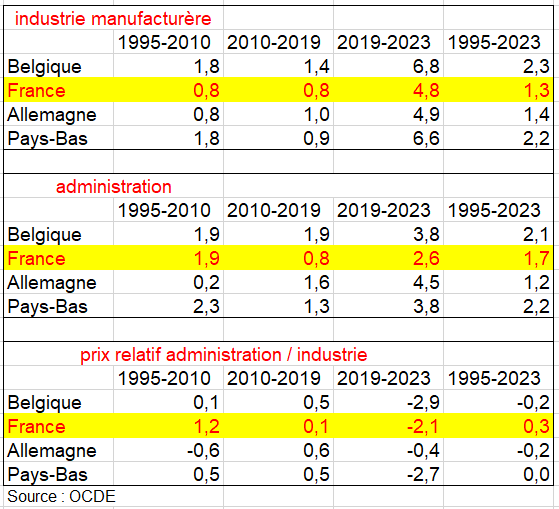

° On aurait pu croire que ces divergences sont dues à un problème comptable en France lié au délicat partage volume-prix des services aux entreprises, du commerce, des services administratifs (santé, éducation), bref des « services modernes ». Trois branches expliquent la hausse du prix relatif de la VA des activités tertiaires en France entre 1995 et 2017 : administration (dont notamment l’enseignement), activités scientifiques et techniques, activités immobilière. Le fait est que les méthodes de partage volume-prix y étaient assez frustes :

- pour les premiers (éducation), la méthode « output » (calcul de la production en volume à partir d’indicateurs en quantité) aboutit à une croissance plus faible en France au début de sa mise en place;

- pas d’enquêtes sur les prix de nombreux services aux entreprises jusqu’à la fin des années 2000;

- pas de signification claire du partage volume-prix des loyers fictifs.

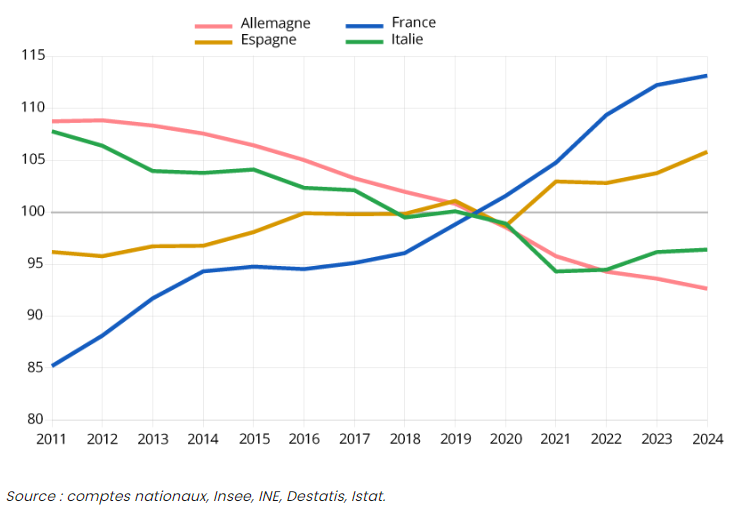

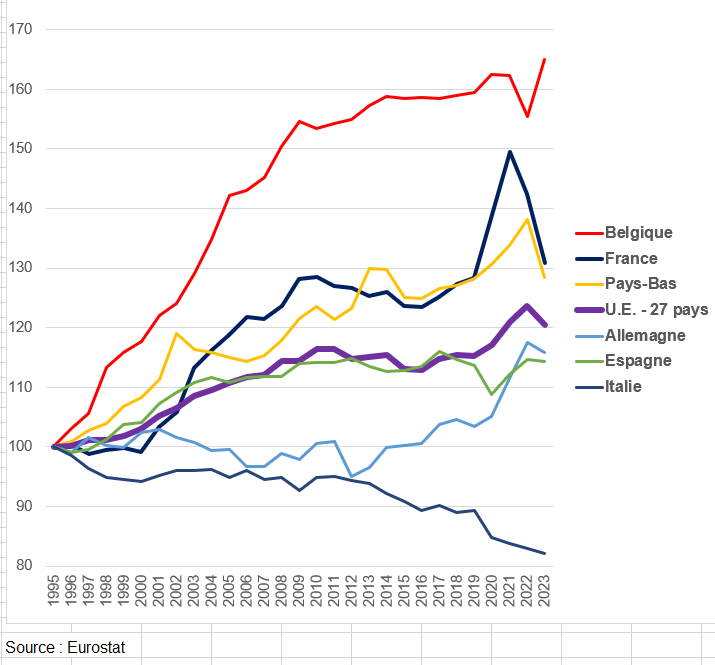

° Mais en fait, la raison principale serait autre : ces divergences résulteraient d’une baisse du prix de la VA de l’industrie. L’explication viendrait d’une croissance forte du prix des CI des branches industrielles.Mais ce phénomène n’est pas spécifique à la France. Au Royaume-Uni, Belgique, certains pays de l’est de l’UE, les prix de VA de l’industrie baissent aussi entre 2000 et 2019 (voir page Désindustrialisation par pays).

° De plus cette croissance relative des prix de la VA tertiaire ne se situe qu’entre 2000 et 2008. Depuis, les prix relatifs de la VA tertiaire évoluent moins vite en France que dans l’UE. Ils baissent même entre 2010 et 2018, en France plus que dans l’UE.

° Notons que la baisse du prix de la VA de l’industrie française entre 2000 et 2017 n’est pas unique. On observe cette baisse au Royaume Uni, Finlande, Suède. Ce prix est quasiment stable en Belgique. Mais il augmente de +13% dans l’UE et +19% aux États-Unis.

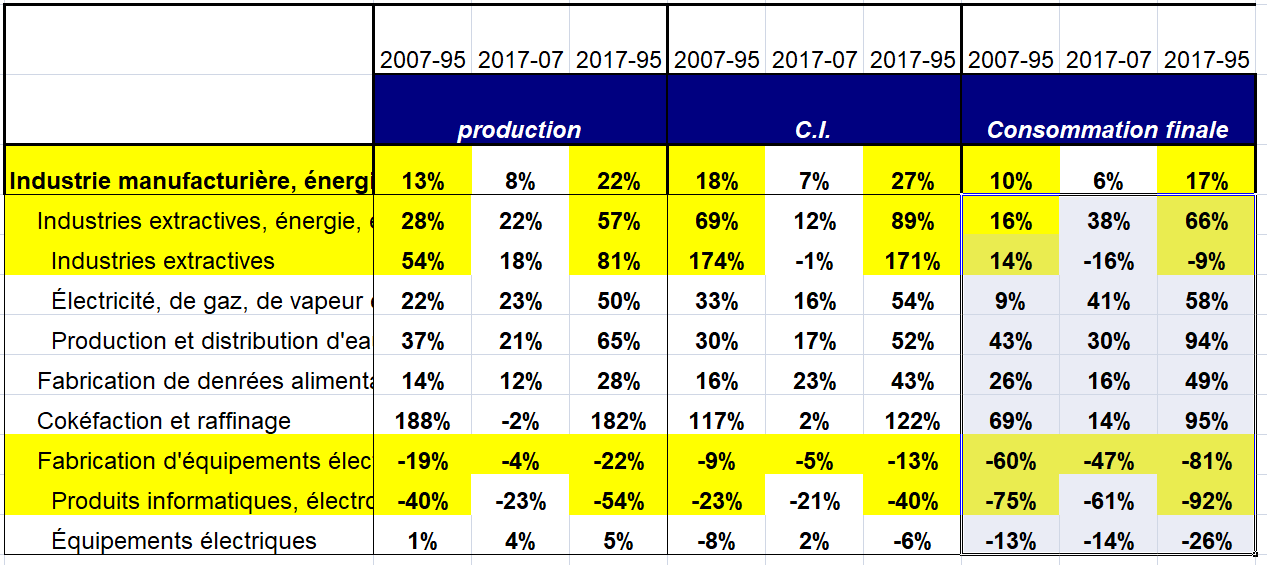

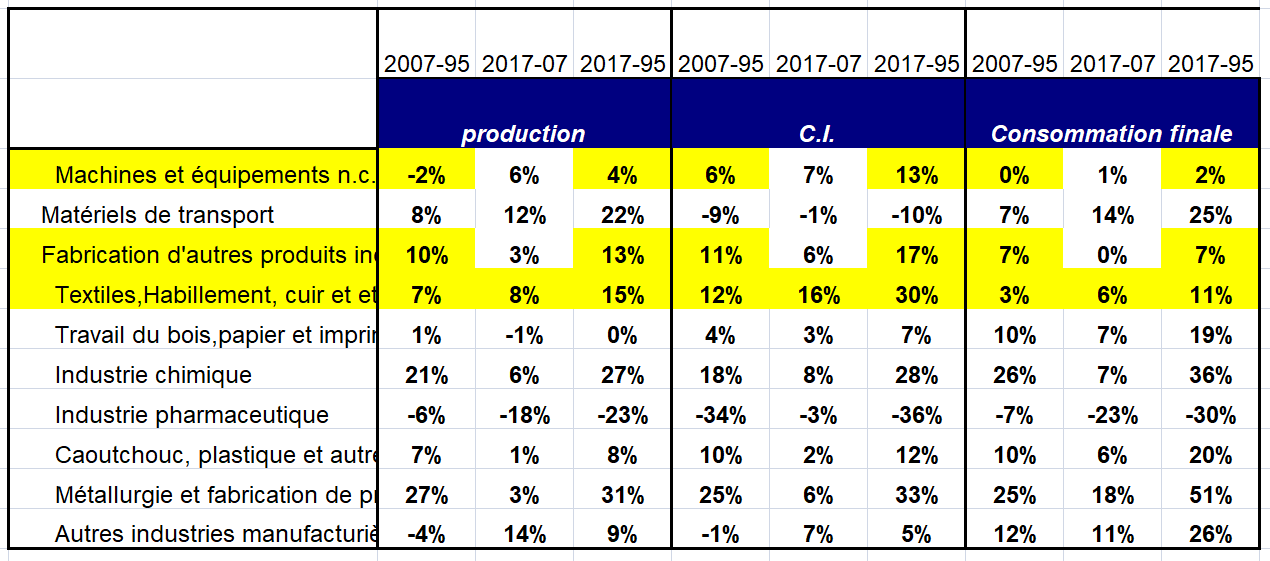

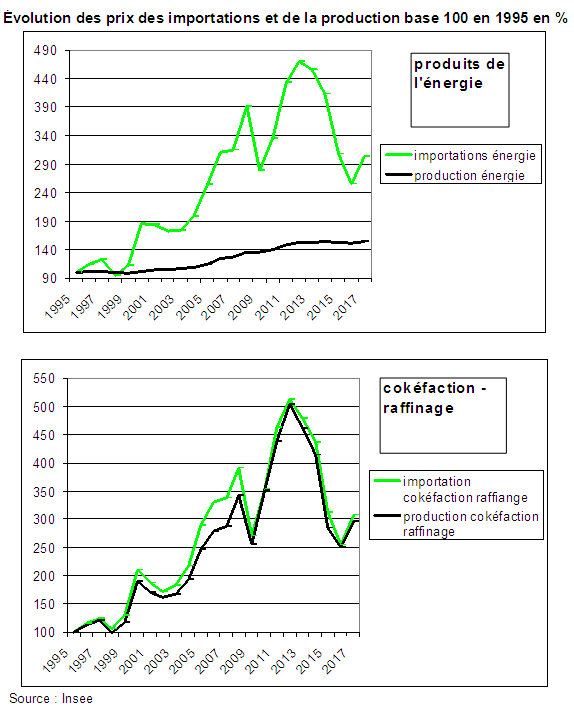

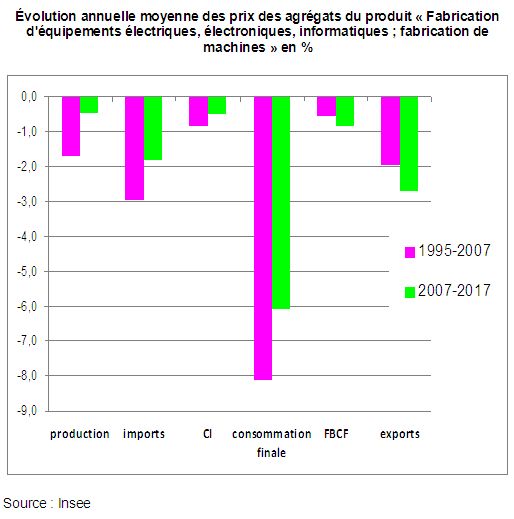

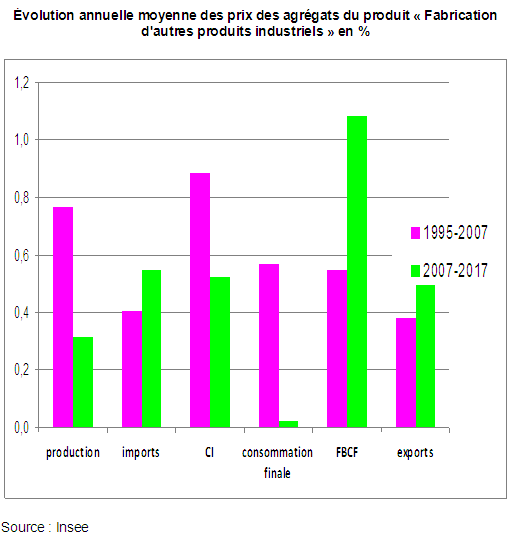

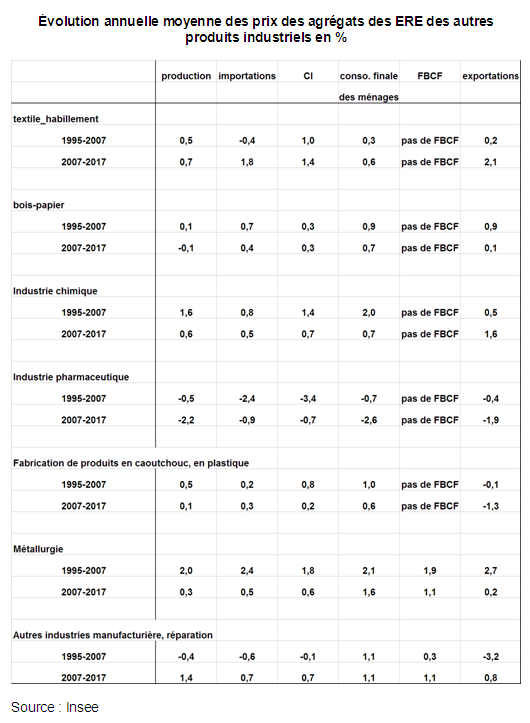

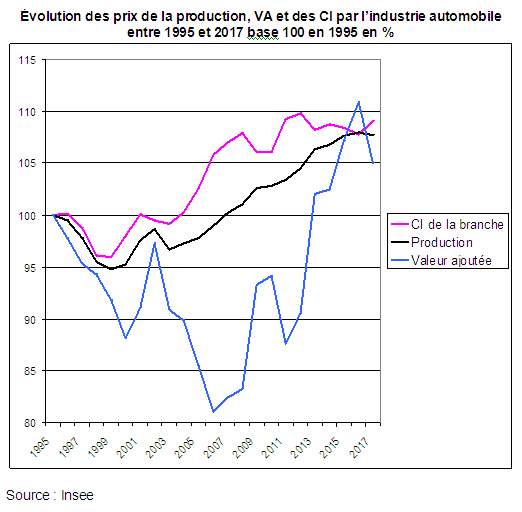

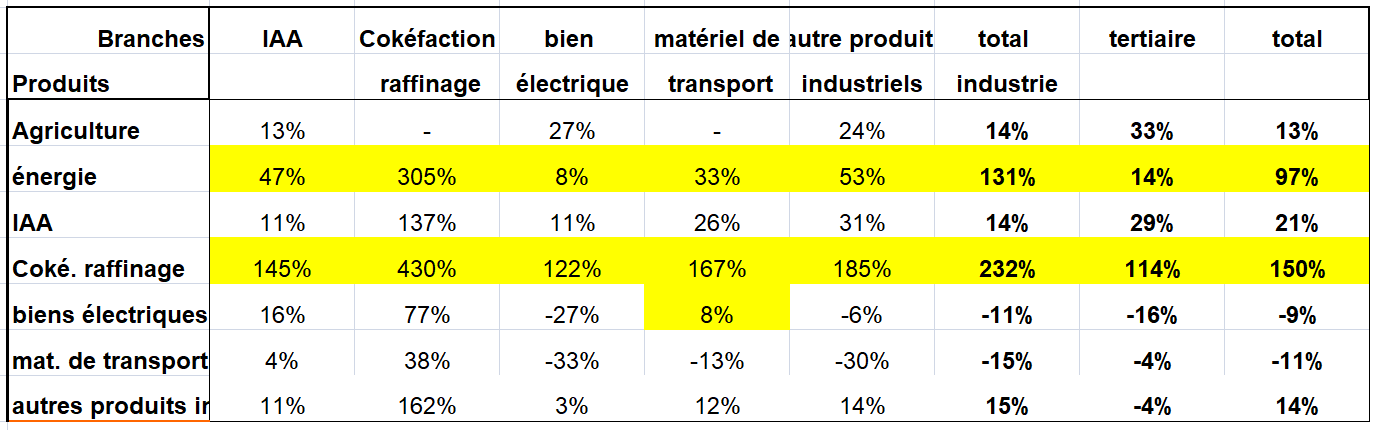

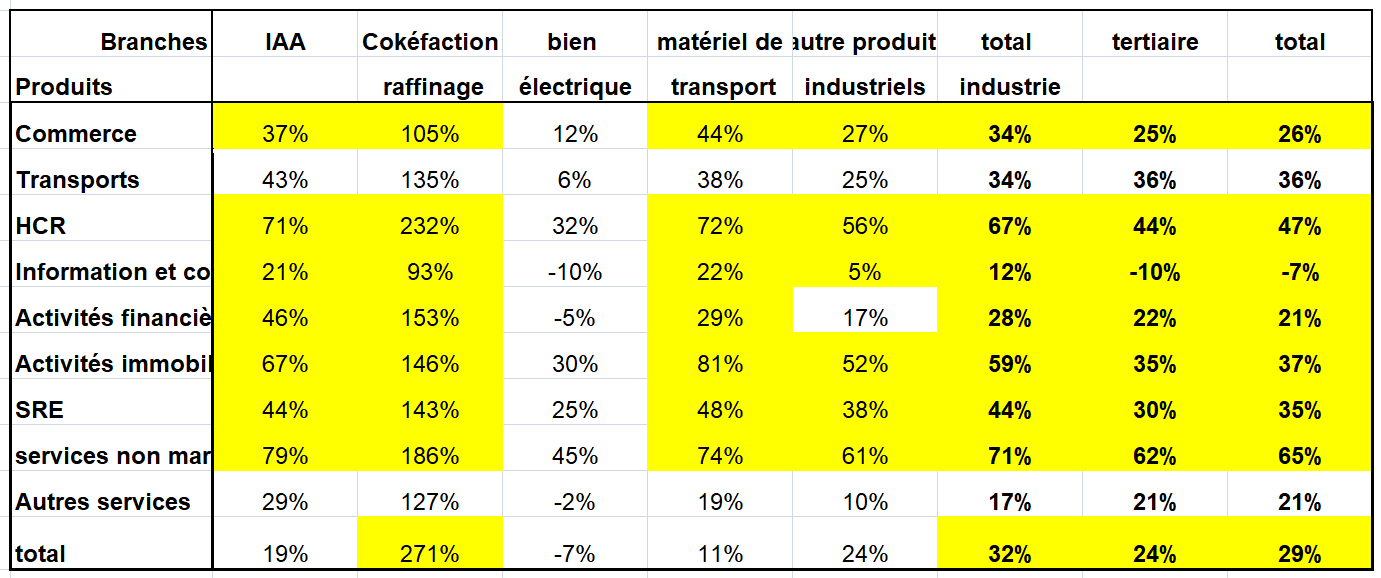

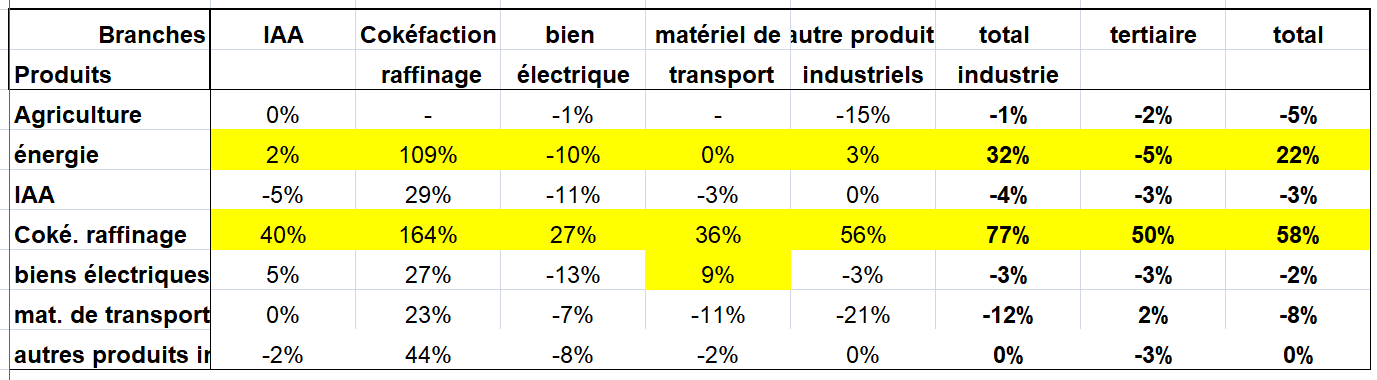

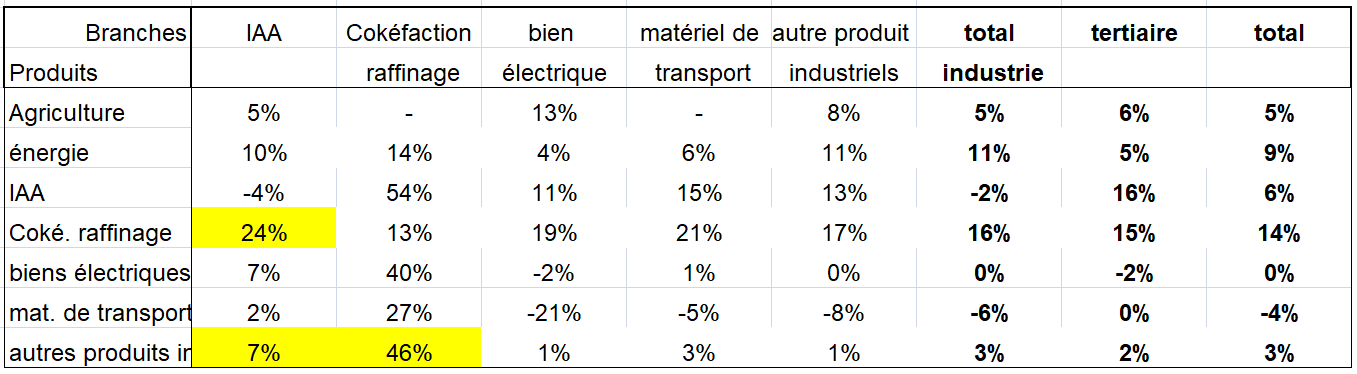

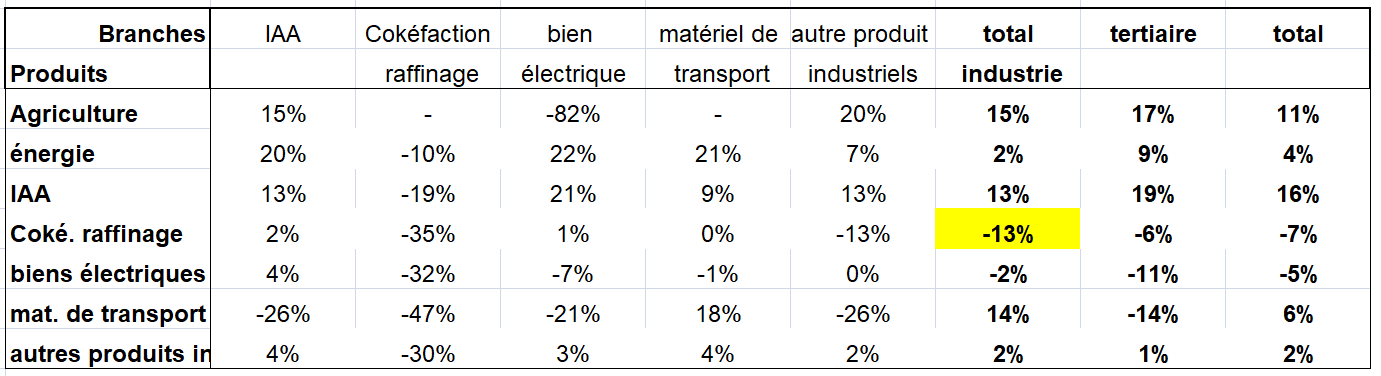

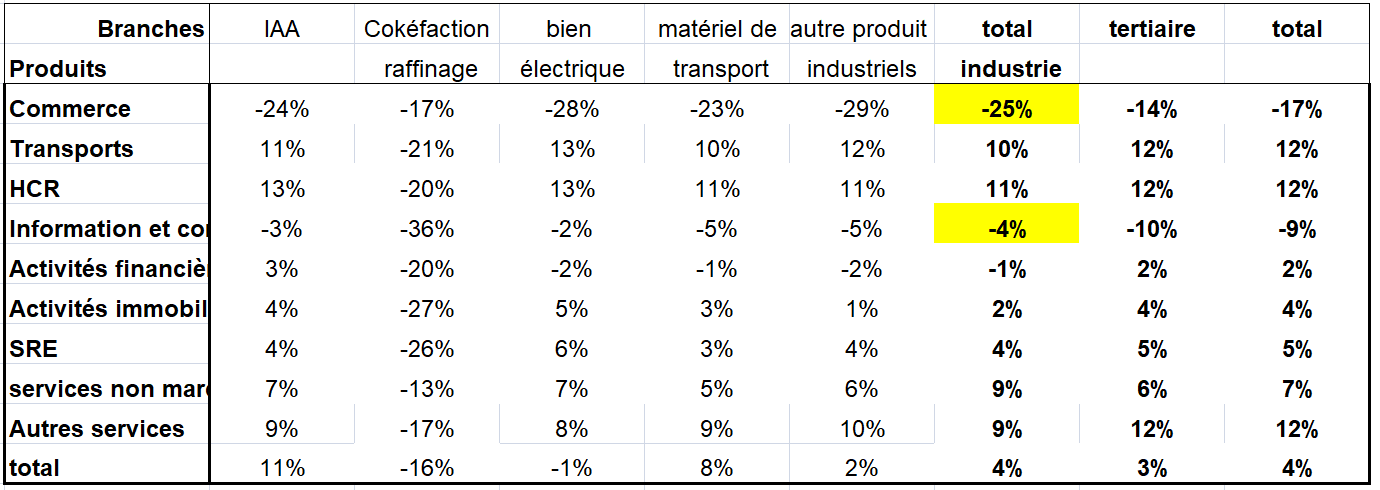

° De fait, les prix de la consommation finale (CF) des biens augmentent moins que ceux de la production qui évoluent eux mêmes moins que les prix des CI de ces produits entre 1995 et 2007. On observe ces divergences dans les autres produits industriels (réparation, maintenance,..). De même dans les équipements électriques, les prix de production et des importations diminuent beaucoup moins que ceux de la CF, entraînant par ricochet une légère baisse des prix des CI. Le phénomène est amplifié dans les produits informatiques. Les prix de l’électricité-gaz et du raffinage pétrolier augmentent aussi plus pour la CI que pour la CF.

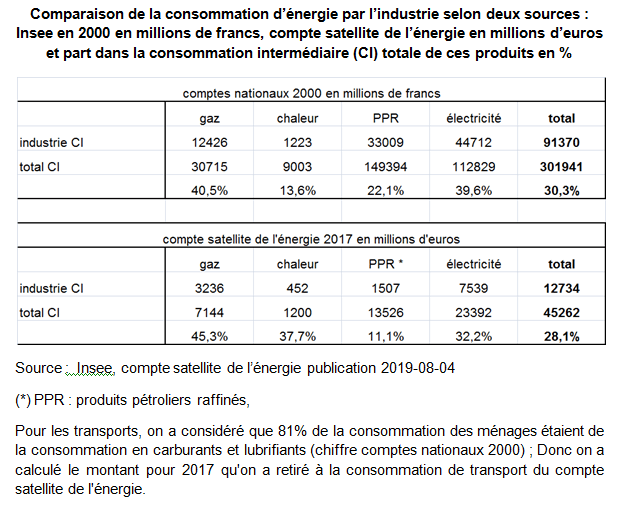

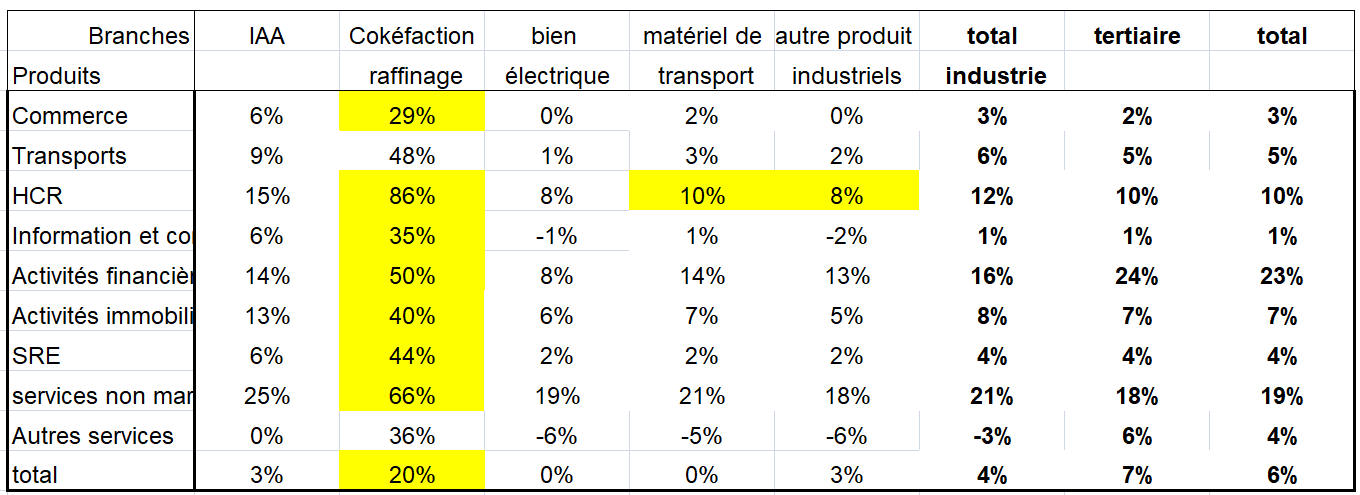

° En outre, non seulement les prix des CI des ERE de l’énergie augmentent plus que ceux des autres emplois, mais ils augmentent plus quand ces CI sont consommées par l’industrie. Cette divergence observée au niveau de la nomenclature A17 pour lesquels on dispose des TEI en valeur et volume, prix chaînés, résulte toutefois d’une augmentation plus rapide du prix du gaz que de l’électricité jusqu’en 2007. Or le gaz est d’abord consommé par l’industrie (45% des ventes aux entreprises). Alors que les branches tertiaires consomment surtout de l’électricité.

° Du fait de cette hausse des prix des CI des produits manufacturés et de l’énergie entre 1995 et 2007, surtout consommés par les branches industrielles et énergétiques (80% de leur CI), le prix de la CI par l’industrie augmente de 23% contre +13% pour le prix de la production. Aussi, la production en volume de l’industrie manufacturièrestagne entre 2000 et 2017, quand la VA augmente de près de 14% (écart de 16,5%).

° Ici aussi, cette divergence n’est pas singulière : L’écart de croissance entre les évolutions en volume de la VA industrielle et de la production est parfois proche de 20% (États Unis, Belgique, Suède). Mais l’écart en Allemagne n’est que de 7%. Dans d’autres pays, les agrégats évoluent au même rythme (Pays Bas, Italie,…).

° De leur coté, les prix relatifs de production du tertiaire par rapport aux prix de production de l’industrie augmentent un peu plus fortement en France, mais d’un écart de l’ordre de 0,1% à 0,2%, et non de 0,7%. Dans certains pays (États Unis, Suède), la croissance des prix relatifs de production des services est même plus forte qu’en France entre 1996 et 2016. Depuis 2007, la France est le pays où les prix relatifs des services augmentent le moins (+0,2% par an entre 2007 et 2016) contre +0,7% dans la plupart des pays.

° La divergence entre la France et les autres pays pour les activités tertiaires n’existerait donc qu’en terme de prix relatif de VA (+0,7% par rapport aux prix des biens entre 1995 et 2017), mais à peine en terme de prix relatifs de la production (0,1% à 0,2%) et quasiment pas pour la productivité du travail.

° Autrement dit, les évolutions des prix de VA des activités tertiaires et de l’industrie seraient relativement correctes en France entre 1995 et 2018, sauf entre 1995 et 2008 mais de manière assez limitée. Ainsi, les prix des produits électroniques consommés par les branches de l’industrie auraient pu baisser un peu plus entre 1995 et 2007, notamment par les matériels de transport où ces prix augmentent entre 1995 et 2000 de +9% et ne baissent que de -2% entre 2000 et 2007.